Автор „Пушкина в жизни“ отказался быть личным врачом Льва Толстого

Конец 1990-х, двор Литературного института. С Джимбиновым очередной разговор о «розановстве»: кто же ещё хотя бы как-то пытался сделать нечто подобное. Рцы с его довольно-таки вялым «Листопадом» («А ведь помните? Розанов: трёх человек я встречал умнее меня…»), Арсений Голенищев-Кутузов, «На летучих листках» («Знаете эту книгу? Он, конечно, такой – крайний консерватор!»), Фёдор Жиц («И вы знаете, его «Секунды» выдержали четыре издания! Да, да, конечно, эпигон, вы правы. Но всё-таки – четыре издания!..») Почти случайно я упомянул Вересаева, и Станислав Бемович вдруг встрепенулся:

– Ну, Вересаев, он всё-таки середнячок. Так ведь? Как вы думаете?

Да, и я так думал. И всё же… Есть писатели от Бога, есть литераторы от профессии. И есть работники, труженики. Имя им – «Помяловский». Или «Гарин-Михайловский». Или – «Вересаев». Иногда случается маленькое чудо: старанием и настойчивостью они пробивают какую-то границу «им недозволенного», в них просыпается та внутренняя свобода, которой не хватало для подлинного художества. Или удаётся найти что-то своё, неповторимое. Тему, как у Помяловского в «Очерках бурсы», или дивные корейские сказки, как у Михайловского. К тому же у каждого неповторимо его собственное детство…

Вересаев и сам понимал то место, которое ему было предназначено: «Мне кажется, я мог бы быть крупным писателем, если бы имел другой темперамент. По склонности я – кабинетный учёный, мне бы сидеть в кабинете с книгами…» Что бы ни говорили про его повести и романы, а тем более про рассказы, как бы ни пытались, включая в «программу для филологических отделений вузов», показать его почётное место среди других прозаиков «рубежа веков», с тем, что он «заслуженный» соглашаешься, но перечитывать «Без дороги», «Поветрие», «Два конца» и так далее до «Исанки», до слегка нашумевшего в постсоветские времена толстого произведения «В тупике» особого желания не испытываешь. Он не просто «кабинетный учёный», он слишком «умственный», слишком «рационалист». И когда поставишь (по возрасту) между двумя другими писателями-врачами, – Чеховым и Булгаковым (с обоими был знаком), – сразу испытаешь «незаконность» этого ряда. С Булгаковым, правда, он не только общался, но и помогал ему, и весьма серьёзно, в работе над пьесой о Пушкине. Но здесь как раз брал на себя роль «кабинетного учёного». С Чеховым – даже сопоставлять неловко. Как все хорошие врачи Вересаев был наблюдателен, но он начисто был лишён способности чувствовать «странности бытия», в его прозе не было той «иррациональной» подкладки, которая столь ощутима у писателей по-настоящему крупных. Не потому ль он и противопоставил их своему скучноватому «кабинету с книгами»?

«Умственники», впрочем, тоже бывают интересны: в жанре записок (то, что может приблизиться к очерку или к дневнику), в записных книжках, вообще там, где не нужно полагаться на выдумку. Потому из «традиционного» Вересаева всего интереснее «Записки врача» (этой книги он в старости не любил за её «неврастеничность») и «Записки о Японской войне» (понравились даже Толстому). Настоящий же выход за пределы «серединности» произошёл, когда привычная форма стала ему скучна.

«Если я нахожу в своих записных книжках ценную мысль, интересное, на мой взгляд, наблюдение, яркий штрих человеческой психологии, остроумное или смешное замечание, – неужели нужно отказываться от их воспроизведения только потому, что они выражены в десяти-пятнадцати, а то и в двух-трёх строках, только потому, что на посторонний взгляд – это – «просто из записной книжки»? Мне кажется, тут говорит только консерватизм». Реплика из предисловия к «Невыдуманным рассказам». То есть перелистал многочисленные заготовки для повестей и романов, то, что хотел когда-то «разогнать листа на три, на четыре» (из того же предисловия), но вдруг увидел, что выйдет лишь жалкая литературщина. Зато если сжать, подчистить, точно выстроить повествование, может получиться что-то настоящее, если и не «великая литература», то по меньшей мере честная и – в житейском смысле – весьма полезная.

Эти невыдуманные истории, «сюжеты из жизни», и на самом деле читаются с заметно большим интересом, нежели его прежние, «старательные» сочинения. В них будто проступает иное измерение жизни. В каждой маленькой новелле он по-прежнему такой же наблюдатель и «запечатлитель», как и в прежних своих записках. Но «сумма историй», хотя и не каждая вышла вполне удачной, даёт ощущение стихийности человеческого бытия. То это случай, то всего лишь короткое соображение, то целая судьба. И когда всего этого становится много, жизнь человеческая предстаёт явленной как бы под предметным стеклом микроскопа. Здесь есть своя жутковатость: метания людей в чём-то подобны беспокойству амёб или инфузорий под зорким глазом кабинетного «врача». Но книгу и сейчас иногда хочется перелистать, выхватывая – в любом порядке – эти незатейливые «житейские истории». Как можно перелистать и его воспоминания (о детстве в большей мере, нежели о юности). Мемуары о писателях, конечно, уступят сочинениям подобного рода, возникшим под пером любящих свой объект авторов, и «Живое о живом» Цветаевой даст портрет «Макса» ярким и незабываемым, тогда как коктебельские зарисовки Вересаева – это в каком-то смысле тот же «микроскоп». Правда, объект «под стеклом» – Волошин и его окружение – достался особенно причудливый, «с вывертами», и как бы Вересаева от них ни коробило, но скрыть яркость самого образа он не мог. Зато когда приходят вполне добродетельные народники (Михайловский) или, напротив, обидевший своим невниманием другой Михайловский (который ещё и Гарин), то сразу появляется ещё один экспонат для «Невыдуманных рассказов».

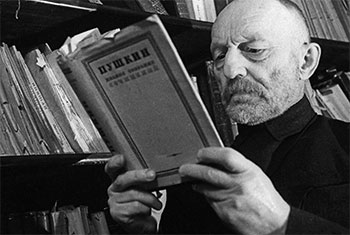

И всё же две книги из кабинета Вересаева вышли весьма примечательные – сначала «Пушкин в жизни», потом подобные ему тома о Гоголе. Кропотливо собранные фрагменты воспоминаний, разбитые на отрывки и уложенные в соответствии с жизненной канвой. Вересаев уверен был: один современник соврёт, зато другой скажет правду. И если рядом положить и то, и другое, и третье… Корить Вересаева есть за что. Ходасевич полагал, что, не дав места стихам, Вересаев биографию лишил того творческого воздуха, без которого нет и Пушкина. В.Н. Турбин заметил, что есть и у времени свой почерк, что окружение поэта – люди с «ролью»: «ленивец Дельвиг», «рубака Давыдов», «эпикуреец Батюшков», «повеса праздный Пушкин». А значит, клочки мемуаров, сколь бы тщательно коллажист ни подклеивал один к другому, дадут не подлинный портрет, но именно «повесу», «баловня судьбы». Можно к этим замечаниям прибавить и ещё одно: не все современники способны ощутить масштаб личности. От Пушкина видели лишь малую его часть. К тому же Пушкин – фигура не только своего времени, облик его могли иной раз лучше разглядеть на рубеже XIX–ХХ веков, нежели в 1820-е и 1830-е. И как тогда не вспомнить прутковское: «Суди не выше сапога». Но ведь и «сапоги» великого современника – раз плохо разглядели его лицо – бывают интересны. И жанр документальной хроники оказался необычайно жизнеспособным, почему и стали появляться подобные книги («как у Вересаева») о Гоголе (до «Гоголя в жизни»), о Блоке, о Лермонтове…

Викентий Викентьевич Смидович, он же Вересаев… Мог быть интересным, хотя и небезупречным, эссеистом, на свой лад перетолковывая Бергсона и примеривая откровения французского интуитивиста к творчеству Достоевского, Толстого, эллинских трагиков и Ницше («Живая жизнь»). Оказался любопытным, хотя и с массой устарелых страниц, автором фрагментов и выписок (книга «Записи для себя»). Одной замечательной книги так и не написал. А возможность была.

Однажды Вересаев получил приглашение стать личным врачом Толстого. Но сразу представил: он, автор «Записок врача» (полных профессионального скепсиса), берёт за руку Льва Николаевича, а тот в ответ: «Да будет вам, мы-то с вами отлично знаем, что никакого пульса нету». Вересаев отказался. Позже узнал, что врачебных предписаний Толстой всё-таки слушался. И вот берёшь в руки книгу Маковицкого, его «Яснополянские записки», эти ежедневные записи. Текст самого Душана Петровича – скучный, вялый, «голая информация». Потом – схваченные им фразы Толстого: яркие, незабываемые. Да, есть ещё и Валентин Булгаков («Л.Н. Толстой в последний год его жизни»), есть Александр Гольденвейзер («Вблизи Толстого»). Но могла бы быть и книга Вересаева. При редкой его любви к Толстому-художнику – быть может из лучших. Свои воспоминания о Льве Николаевиче Вересаев, конечно, написал. Но это – лишь редкие встречи.

– Всё-таки он середнячок…

Понятно, почему именно Викентий Викентьевич вызвал тогда возражение Джимбинова. Ни Рцы, ни Жиц не упоминались в учебниках. Голенищев-Кутузов если и мог мелькнуть, то лишь как поэт. Вересаев упоминался – и «не через запятую». Пожалуй, и правда середнячок, если знать только романы и повести. Там же, где он не вписывается в «программу», Вересаев добился большего. Сумел оказаться шире данного ему судьбою таланта. Здесь он не «историческое прошлое», здесь он всё ещё современный писатель.