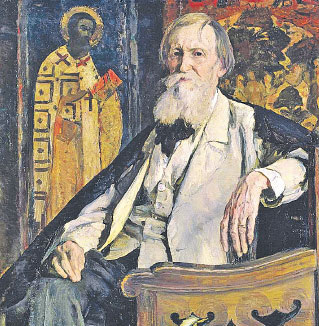

15 мая исполнилось 170 лет со дня рождения Виктора Васнецова

Большинство знает его как автора былинно-сказочных сюжетов и исторических полотен, однако главным поприщем художника была религиозная живопись. Росписи Васнецова и по сей день украшают храмы в России, Киеве, Дармштадте и Софии. А вот шедеврам, созданным для польского собора Александра Невского, не повезло. В двадцатые годы прошлого века в националистическом угаре собор был снесён. Что ж, нынешним борцам с памятниками есть с кого брать пример.

Десять лет работал Васнецов над росписью Свято-Владимирского собора в Киеве. В результате гигантского труда были созданы шедевры, поражавшие воображение: «Христос Вседержитель» с раскрытым Евангелием в левой руке и поднятой для благословления правой со скрещёнными пальцами – в куполе храма; «Богоматерь с младенцем» – в апсиде над алтарём; композиция «Страшный суд» над входом на хоры. Главные, тематические фрески раскрывали Крещение Руси и крещение князя Владимира. В центральной, левой и правой частях собора находился триптих «Радость праведных о Господе» и «Бог Саваоф».

Во время работы над росписями Владимирского собора вокруг Васнецова образовалась группа талантливых русских художников, среди которых были М.В. Нестеров, М.А. Врубель, А.С. Мамонтов, братья Сведомские, С.П. Костенко, В.Д. Замирайло. Привлекал он и многих своих друзей: В.Д. Поленова, В.И. Сурикова, В.А. Серова. Но именно стиль Васнецова стал определяющим.

Первый опыт религиозной живописи Виктор Михайлович получил в имении купца Саввы Мамонтова в Абрамцеве. Вместе с художником В.Д. Поленовым он стал автором проекта построенного там храма Спаса Нерукотворного, стилизованного под старину с элементами различных школ средневековой русской архитектуры. Освящение храма состоялось в 1882 г.

Работая наряду с другими художниками (И.Е. Репиным, В.Д. Поленовым, М.М. Антокольским), Васнецов исполнил в храме наибольшее количество росписей. Им были написаны образ Богоматери (1882) и образ Сергия Радонежского в полный рост (1881). Этот опыт стал для художника откровением и повлиял на всю его дальнейшую жизнь.

Виктору Васнецову принадлежит и ряд замечательных работ для храма-памятника Воскресения Христова в Петербурге – яркого образца архитектуры неорусского стиля. Сооружённый на набережной Екатеринбургского канала на месте смертельного ранения террористами императора Александра II, он получил также название «Храм Спаса на Крови». Строительство длилось 24 года. К оформлению были привлечены известные мастера России, в том числе В.М. Васнецов, А.П. Рябушкин, Н.А. Кошелев, Н.К. Бондаревский, Н.Н. Харламов, М.В. Нестеров, В.В. Беляев. Наружные мозаичные панно созданы по рисункам и эскизам Васнецова на евангельские сюжеты.

С именем Виктора Васнецова связан ещё один величественный памятник архитектуры и живописи конца XIX – начала ХХ в. – Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном, построенный в 1892–1903 гг. хозяином хрустальной фабрики Ю.С. Нечаевым-Мальцовым по проекту архитектора Леонтия Николаевича Бенуа.

После революции храм стал «дворцом труда». Полотно Васнецова снято, сложено в рулон и отправлено в сарай, где позже его случайно нашёл художник М.В. Нестеров. Реставрация картины началась только несколько десятилетий спустя – 13 августа 1981 г., и лишь 13 июля 1983 г. работа В.М. Васнецова «Страшный суд» после сложнейшей реставрации, проведённой ленинградскими художниками под руководством А.Я. Казакова, вернулась на своё место.

С именем Васнецова связано создание уникальных мозаик собора Александра Невского в Варшаве, строительство которого началось в конце XIX века. Проект Леонтия Бенуа был выдержан в древних прототипах Владимиро-Суздальской земли, а столпообразная 70-метровая колокольня напоминала московского Ивана Великого.

Средства на строительство собирались по всей России. В основном это были частные пожертвования. Сумму в 13 500 рублей пожертвовал Иоанн Кронштадтский, значительная часть получена от муниципалитетов. Общая сумма равнялась трём миллионам рублей. Строительство собора, который вмещал 2,5 тысячи человек, завершилось в 1900 г. Работа над интерьером велась в течение 12 лет под руководством профессора Николая Покровского. По эскизам Виктора Васнецова были выполнены 16 огромных мозаичных композиций. Он расписал 2840 кв. м, написал 15 картин и 30 отдельных фигур, 150 подготовительных картин и росписей. Часть их была приобретена Александром III, часть – П.М. Третьяковым.

Судьба варшавского собора Александра Невского, увы, оказалась трагичной. Как православный храм он просуществовал всего три года. В 1915 г. Варшаву заняли немецкие войска и устроили там гарнизонный костёл в честь святого Генриха. С куполов была снята позолота, внутри установлены орган и ряды стульев для прихожан.

В 1918 г., спустя три месяца после провозглашения независимости Польши, городские власти Варшавы приняли решение о сносе всех православных церквей города. Хотя многие польские общественные деятели высказывались за сохранение храма, Александро-Невский собор был снесён. В том же, 1926 году, Виктор Михайлович Васнецов скоропостижно скончался в своей мастерской…

После разрушения собора уцелело совсем немного шедевров великих русских мастеров. Небольшой фрагмент композиции Васнецова «О Тебе радуется, Благодатная» и уцелевшее мозаичное полотно Н.А. Кошелева «Спас со строителем» благодаря усилиям православных подвижников был перевезён в полесский город Барановичи, в построенный там в 1931 г. православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Другие орнаменты после длительного хранения в Национальном музее Варшавы установлены в православном храме Марии Магдалины в Праге, правобережной части Варшавы. Соборные колонны из яшмы отправлены в усыпальницу маршала Пилсудского в Кракове.

Гораздо больше повезло творениям выдающегося русского художника в Болгарии и Германии. Для внутреннего оформления собора Александра Невского в Софии Васнецовым были написаны две иконы, которые сохранились там до сих пор, – «Спаситель на престоле» и «Богоматерь с младенцем».

Воздвигнутый в 1897–1899 гг. в Дармштадте по проекту ректора Петербургской академии искусств Альберта Бенуа на личные деньги последнего русского императора Николая II православный храм Марии Магдалины также сохранил до наших дней замечательные работы Виктора Васнецова. Васнецов являлся автором эскизов для мозаики апсиды и наружных стен, а также богатых орнаментов на стенах и сводах и обеих хоругвей возле иконостасов. Мозаичные картины по эскизам Васнецова были воплощены художником Фроловым и доставлены в Дармштадт.

Работы Васнецова являются не только памятниками национального религиозного искусства с обращением к традиционным основам русского средневекового искусства, но и образцом русского модерна конца XIX – начала ХХ в.

«Красота составляет основу всех форм мироздания» – так сам Васнецов определял формулу своей живописи.