ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Он часто пишет о прошлом. О таком дальнем прошлом, что это прошлое становится похоже на будущее. Ибо мы о нём узнаём лишь из легенд и притч Николая Лугинова, дабы продлить жизнь этого прошлого. Изумиться красотой образов, величием природы, увлечься былыми великими идеями и перенести их в день сегодняшний. Говорят, это очень опасно, ибо за чрезмерной красотой, за грандиозными свершившимися деяниями, как всегда, пролиты реки крови. И если вознесёшься ты со своим мирным трудолюбивым народом на высоту деяний Чингисхана, то, может быть, и до деяний Чингисхана не доберёшься, а мир и теплоту общения человеческого потеряешь. И обречёшь народ свой, да и другие народы заодно, на будущую погибель. Впрочем, думаю, что Николай Лугинов опасности обольщения прошлым прекрасно понимает и даже в своей исторической трёхтомной эпопее об эпохе и деяниях Чингисхана «По велению Чингисхана», скорее, ищет всё ту же гармонию жизни с природой, сотворчества с природой, гармонию души человеческой, уделяя природности и естественности образов больше времени, нежели самой исторической хронике. Его хроника составлена из притч и сказаний, мифов и легенд народов Азии о том великом и жестоком времени. Величие того времени в нашу безрадостную тоскливую эпоху может вдохновить и поразить масштабностью деяний и реальностью грандиозных перемен, строгой красотой имперской гармонии и искренностью человеческих поступков. Я бы сравнил историческую эпопею Николая Лугинова с пронзительным и по красоте, и по масштабности фильмом гениального китайского режиссера Чжана Имоу «Герой» – о таком же, как Чингисхан, китайском преобразователе вселенной Цинь Шихуанди. Николай Лугинов по природе своей – языческий имперец.

Он часто пишет о прошлом. О таком дальнем прошлом, что это прошлое становится похоже на будущее. Ибо мы о нём узнаём лишь из легенд и притч Николая Лугинова, дабы продлить жизнь этого прошлого. Изумиться красотой образов, величием природы, увлечься былыми великими идеями и перенести их в день сегодняшний. Говорят, это очень опасно, ибо за чрезмерной красотой, за грандиозными свершившимися деяниями, как всегда, пролиты реки крови. И если вознесёшься ты со своим мирным трудолюбивым народом на высоту деяний Чингисхана, то, может быть, и до деяний Чингисхана не доберёшься, а мир и теплоту общения человеческого потеряешь. И обречёшь народ свой, да и другие народы заодно, на будущую погибель. Впрочем, думаю, что Николай Лугинов опасности обольщения прошлым прекрасно понимает и даже в своей исторической трёхтомной эпопее об эпохе и деяниях Чингисхана «По велению Чингисхана», скорее, ищет всё ту же гармонию жизни с природой, сотворчества с природой, гармонию души человеческой, уделяя природности и естественности образов больше времени, нежели самой исторической хронике. Его хроника составлена из притч и сказаний, мифов и легенд народов Азии о том великом и жестоком времени. Величие того времени в нашу безрадостную тоскливую эпоху может вдохновить и поразить масштабностью деяний и реальностью грандиозных перемен, строгой красотой имперской гармонии и искренностью человеческих поступков. Я бы сравнил историческую эпопею Николая Лугинова с пронзительным и по красоте, и по масштабности фильмом гениального китайского режиссера Чжана Имоу «Герой» – о таком же, как Чингисхан, китайском преобразователе вселенной Цинь Шихуанди. Николай Лугинов по природе своей – языческий имперец.

Потому и протянута сквозь весь фильм идея объединения, соединения вновь всех евразийских народов, которым страшно оказаться в одиночестве и в окружении жадных хищников. Николай Лугинов взглянул на Чингисхана как на жестокого, но спасительного объединителя народов Евразии. Подарившего многим народностям и племенам Востока государственное начало, систему законов, идею порядка. Импонирует Николаю Лугинову и религиозная толерантность, свойственная империи чингизидов.

Потому и протянута сквозь весь фильм идея объединения, соединения вновь всех евразийских народов, которым страшно оказаться в одиночестве и в окружении жадных хищников. Николай Лугинов взглянул на Чингисхана как на жестокого, но спасительного объединителя народов Евразии. Подарившего многим народностям и племенам Востока государственное начало, систему законов, идею порядка. Импонирует Николаю Лугинову и религиозная толерантность, свойственная империи чингизидов.

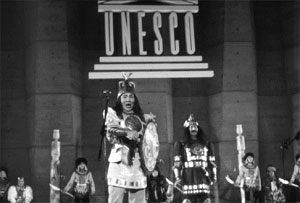

Я своего друга Николая Лугинова прекрасно понимаю. Что ждёт его маленький якутский народ, растянувшийся на огромном пространстве, которое к тому же переполнено разными природными богатствами, окажись они вдруг и на самом деле в некой самостийности? Их же раздавят и с юга и с востока, с запада и с севера. Они просто станут ещё одним американским племенем индейцев, загнанных в скалистые резервации, или же племенем мяо, огороженным на обширной китайской равнине. Так было во времена Чингисхана, так есть и сейчас, им и подобным им народам как воздух нужна объединительная империя, не лишающая их ни своей национальной культуры, ни своих обычаев, ни своей религии. Такой была империя Чингисхана, такой была Российская империя, таким был Советский Союз. Растворяться, подобно манчьжурам или чжурчженям, на китайском пространстве якуты не хотят. Своего Чингисхана они вряд ли воспитают. И потому они будут служить России.

С ам Лугинов вспоминает: «Идея написать книгу о Чингисхане посетила меня как-то сама по себе, и я уже не мог выкинуть её из головы. Я начал писать роман в 1991 году, когда на долю нашей страны, нашей империи выпали тяжелейшие испытания. Распад. Взаимные претензии народов… Я полагал, никто никогда не поймёт идею объединения, заложенную в моём романе. Ещё недавно всякое объединение воспринималось как посягательство на судьбу народов. Я не ожидал, что общество так быстро сменит приоритеты…»

Прошло 15 лет. Роман написан, экранизирован. Но писатель оказался потерян, не смог принадлежать самому себе. Его, как глыбой каменной, буквально раздавили события далёкой империи. Он разуверился в себе самом, забыл о себе как о писателе, тонком лирике, пейзажисте, знатоке якутской народной жизни, ценителе природы, хоть и выходили о нём чуть ли не каждую неделю похвальные статьи. Чем известнее становилось на нашем востоке его имя, тем незаметнее и неприметнее становился его собственный писательский дар. Среди бесчисленных колонн бесчисленных имперских воинов в его эпосе где найти самого автора, какого-то интеллигентного литератора со своими мыслями и о языке, и о природе, и о человеке?

Замечательно то, что понимает эту страшную для любого писателя проблему и сам Николай Лугинов. «Исторический роман – это не искусство, а большая политика, а кино – это высшая ложь», – сказал Лугинов, отвечая журналистам на вопросы о соотношении вымысла и факта, кино и литературы. С горькой иронией Николай продолжил: «Я уже четырнадцать лет как инвалид войны. Я ни на что уже не пригоден. Я могу быть востребован только как ветеран войн ХIII века».

Я помогаю ему выбираться из-под глыб. Я открываю в нём самобытного якутского писателя, не уступающего среди тюркских народов раннему Чингизу Айтматову или же Оралхану Бокееву. Ибо прежде всего ценю в Николае Лугинове даже не исторического писателя, а сотворца природы, человека, вслушивающегося в шум ветра, капель дождя, верещанье птиц, скрип дерева… Сочинителя оригинальнейших притч, заимствованных у воды, у леса, у огня, у камня. Поэта в прозе, явного обладателя поэтического видения и поэтического мышления.

Таким он был изначально, в пору нашего знакомства лет двадцать назад.

Помню, как сплавлялись мы по Амге, сочиняли сценарий к распутинской «Матёре» вместе с Андреем Борисовым.

А начиналось наше путешествие как раз с лугиновского улуса, где я отлёживался после своих болезней у него дома, и за нами ухаживала его жена, в ту пору работавшая председателем местного сельсовета. Он же был молодым прозаиком, чьи первые книги заметили в Москве и перевели на русский язык мои друзья Анатолий Ким, Владимир Личутин, Владимир Карпов, Николай Шипилов. Этакий круглолицый якутский увалень, хорошо представимый некоторыми нашими интеллектуалами в лесу на охоте или на рыбалке, но равнодушно не замечаемый ими же как писатель. Его литературные творения проходили под маркой «литература малых народов». Воистину, надо тому или иному народу стать независимым, чтобы наши нацеленные на Запад либеральные писательские круги заметили лучших писателей этих народов. В Азии Николай Лугинов – один из лучших. Был бы он японцем или бразильцем, переводили бы его книги за милую душу, да ещё и за автографами гонялись бы.

Он разжигает костёр в лесу, и вместе с первыми языками огня возрождаются языки древних народов, языки древней якутской мифологии, и рассказываются эти истории у лугиновского огня простым народным языком. Его проза – это пограничное сражение с обвивающей мировое земное пространство глобализацией всего и вся. Он ведёт сражение за каждый погибающий улус, за каждый брошенный дом, он вызывает к жизни давно забытые тени древних духов и мифических существ. Он как якутский богатырь, вбивающий небесный гвоздь на Северном полюсе и сражающийся с ледяными быками. Когда слова уже замерзают на лету, он разжигает вполне земной костёр из сухой хвои и стреляет в метель и в стужу, в тьму и в забытьё, в гниющие амбары и размытые дороги так же метко, как на охоте на лету подбивает птицу. Он – охотник слова, сияние которого греет душу народа. Его литературный дом, его алас столь же реален, как реальны его охотничьи трофеи, как реальны якутский омуль и якутские караси, запечённые им лично по древнему якутскому способу. Может быть, «верхние люди» во время сна будят его и нашёптывают писателю таинственные образы, которые затем претворяются в «Балладу о Чёрном Вороне» или в «Легенду об Илдэгисе»…

Сам Николай Лугинов родился в Кобяйском улусе в августе 1948 года. Как и все мы, увлечённый всеобщей технизацией державы и романтическими призывами о преобразовании родины, нарушил своё предначертанное свыше гуманитарное Дао, пошёл учиться на физико-математический факультет Якутского университета. Но, думаю, писателю любой опыт идёт на пользу. Я заметил его как критик, когда Николай уже преодолел этап блужданий по студенческой жизни и индустриальных новаций, уже нашёл самого себя в «Песне белых журавлей», в «Каменном мысе», в «Балладе о Чёрном Вороне». Потом последовали пятнадцать лет каторжной работы на Чингисхана. Знал ли восточный властитель, что и спустя тысячелетие он будет заставлять на себя работать пленённые им и соединённые воедино в джучиев улус народы? А джучиев улус – это и есть нынешняя Россия, и потому её судьба всегда будет отличаться от судеб иных европейских наций. Но и разделиться ему не дано – навеки…

У Николая Лугинова в его прозе все герои – говорящие герои. Ездовая собака Кустук, старый Чёрный Ворон, деревья и волчицы, древние божества и духи из местных преданий. Он одухотворяет всех своих героев, наделяет душой и дерево, и камень, и рыбу, и ворона для того, чтобы понять их, понять мир природы. А через понимание души приходит и понимание самого мира. И тут становятся наравне человек и мир предметов, его окружающих.

Может быть, поэтому Николай Лугинов и не пришёл к христианству, как завещал ему великий якутский его наставник Дмитрий Кононович Сивцев, испугался, что потеряет мир природный, легко объяснимый для него с точки зрения древнего шаманства. «Наша республика, – считает Николай Лугинов, – является на сегодняшний день последней, где слово писателя еще сохраняет за собой такую силу, что к нему прислушиваются не только простые люди, но и руководство республики. Поэтому и Дмитрию Кононовичу удалось сделать при жизни так много полезного для национальной культуры. Его слову не смели противиться, шли навстречу его просьбам и замыслам, давали деньги на музеи, помогали восстанавливать старинные избы, юрты и храмы и создавать экспозиции народного быта. Он и мне говорил, чтобы я оставил свою работу над романом о Чингисхане и написал книгу о приходе якутов к Христу (якуты уже с девятнадцатого столетия в основном православный народ. – В.Б.) и их обращении в православие. Перед смертью он очень хотел перевести музей из церкви в селе Черкёх в другое помещение, а её передать якутской епархии для богослужений, но не успел. Его завещание обязательно будет выполнено, потому что писатель для якутов – это почти святой человек и ослушаться его – такой же грех, как ослушаться святого Николая Мирликийского или Дмитрия Солунского…»

Не знаю, что будет с самим Николаем за его ослушание и отказ идти в православную веру ради сохранения и проникновения в таинства природного и древнего языческого мира. Надеюсь, Бог его простит за его великий замысел. Но он явно не хотел осваивать один мир через другой, не хотел утратить неделимую и неповторимую целостность первичного живого якутского пространства с его мифологией и эзотерикой. Он не хотел изучать это как исследователь – со стороны, хотел быть вовлечён в древнюю, пусть и разрушающуюся, исчезающую целостность. Вместе с этим первичным миром целостного природного хаоса он и идёт со своими живыми и неживыми героями к будущему исчезновению. Все его герои зафиксированы накануне исчезновения. Мир накануне исчезновения.

Николай Лугинов и сам уже, как старый шаман со своим бубном, готов заколдовать, излечить от несчастья, нагнать на врагов стаю злых духов. Неслучайно он ездит по всем старым шаманским гнёздам, встречается и запоминает их истории и предания. Так, он стал неожиданно посредником между верховным и пожизненным шаманом Тувы Монгуншем Кенин-Лопсаном и первым вице-премьером России Сергеем Ивановым.

Но когда я всерьёз называю Николая Лугинова неким шаманом, это не значит, что он собирает вокруг себя своих сторонников, бьёт в бубен и кого-то заколдовывает, кого-то лечит, кого-то спасает травяными снадобьями. Он шаманит словом, он – шаман слова. И опять же не в газетном, поверхностном понимании понятия «шаман», а в жреческом отношении к миру, его окружающему. Сходит на охоту, принесёт добычу, почитает книги по истории, по культуре Якутии, поездит по глубинным улусам, сам ощутит пустоту нынешнего разора, пообщается с якутскими политиками и потом неспешно наборматывает свой текст.

Он и сам ощущает себя этим старым коновязным Сэргэ. Тут тебе и живой памятник культуры, хоть помещай в музей, тут тебе и совсем иная окружающая жизнь, не замечающая тебя и издевающаяся над всей твоей древней культурой.

И уже изредка приезжают в давно после смерти стариков Сидора и Дарьи заброшенный алас Орто Сурт случайные пьяные охотнички на вездеходах, вдруг неожиданно замечающие искусную резьбу великого мастера Ильи Песенника и неожиданный рисунок на скособочившемся коновязном столбе. Сэргэ рад и таким случайным наездам, он рад любой жизни. Когда-то в праздничные дни он напоминал русскую красочную ярмарочную карусель, только кони вокруг этой карусели толпились живые и сани были поразмашистее. Сейчас навещают старый алас лишь давние знакомцы Сэргэ – ворона Хаара Турах, годами могущая поспорить с ним, тёплый ветер Сиккиэр, подбадривающий деревянного старика своим весенним шумом.

Сэргэ становится знаком – и стародавних времён, и былой культуры, и вообще человеческого былого присутствия, знаком человека, как бы защищая людей от потаённых врагов. Пока стоит Сэргэ, человек по-прежнему окультуривает, окормляет всё пространство. И даже злые духи не могут поспорить с ним. Но беда приходит не от старости, не от одиночества, она приходит от человека же, от потомков своих же хозяев, приехавших по какому-то путаному поводу в заброшенный алас и по пьянке дотла спаливших и алас, и Сэргэ. И немало тайги вокруг.

Увы, это не новое борется со старым – с новым, даже самым, казалось бы, чужеродным, всегда приходит и новая жизнь. Это не идеи или верования разных времён и народов схлёстываются друг с другом, они тоже несут новую жизнь.

Опорочено и выжжено всё вокруг, развал державы дошёл до самых её глубинок, и нечем этот развал сдержать, и некому. Сожжённая пустота воцарилась на больших и малых землях. И придёт ли спасение? Своей нынешней прозой он рисует реальную и трагическую картину разрушения природного мира.

Неслучайно пожаром охвачена давно уже наша отечественная литература. «Пожар» Валентина Распутина, горит дом в последней повести Петра Краснова, «Душа горит» у Владимира Личутина. По нашей земле до сих пор идёт огонь разрушения. И кто остановит его?

Остались шансы только у таких, как Илдэгис, добровольно продавшихся в рабство новым хозяевам с тайной мечтой достичь среди них достойного положения. Очень сложный герой прозы Лугинова вроде бы из прошлого, из времён Чингисхана, но с прицелом на будущее. «Да, в своём краю он оставался бы чёрным нукером. Но что же может разбудить от спячки их кипчакский народ? Может, вот такие мальчишки, которым тесно в рабстве застойной свободы, и они выбирают пусть подневольную, но свободу служению большому общему делу… Илдэгис всякий раз с восхищением смотрел на плотные ряды воинов. Ему хотелось встать в строй. Раствориться в нём, словно дождевой капле в большом озере. И слиться с этим строем своей судьбой.

Он ещё не знал, что в будущем разобьёт войско грузин, станет правителем Аррана, а его потомки будут править Западным Ираном. Он ещё ничего этого не знал, а лишь тянулся в строй, чтобы всего-то стать частью целого и настоящим воином… У него был путь…»

Может, это и есть мечты о новой будущей империи, собирающей сегодня под себя остатки всех евразийских сил? И усталый Сэргэ – заслуженный писатель, мой сверстник Николай Лугинов – безжалостно и дерзостно предрекает нам всем наш новый путь?