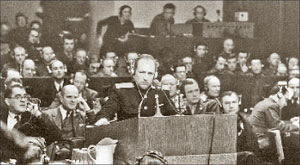

65 лет назад в Нюрнберге Международный трибунал вынес приговор главным фашистским преступникам, виновным в развязывании Второй мировой войны и чудовищных преступлениях против мира и человечества. Процесс поставил точку в правовой оценке итогов мировой войны и послевоенного мироустройства.

65 лет назад в Нюрнберге Международный трибунал вынес приговор главным фашистским преступникам, виновным в развязывании Второй мировой войны и чудовищных преступлениях против мира и человечества. Процесс поставил точку в правовой оценке итогов мировой войны и послевоенного мироустройства.

, доктор юридических наук, профессор:

– В этом году Нюрнбергскому процессу было посвящено несколько научных и научно-практических конференций. Основные идеи, звучавшие там, – соответствие юридических решений преступной деятельности подсудимых, легитимность итогов процесса, их непреходящее значение для укрепления международного правопорядка сегодня.

Несколько иные оценки звучали на круглом столе, проведённом в Киеве по инициативе посольства России и Дипломатической академии МИД Украины. Там преобладали vip-персоны, действующие и бывшие, и блистали «звёзды» российских массмедиа – А. Венедиктов, В. Познер, М. Ганопольский, исполнявшие роли либо ведущих, либо наиболее активных участников дискуссий.

И что же мы услышали? В «сухом» остатке можно выделить основную мысль: «Да, судили чудовищных преступников. На фоне жертв войны этот процесс был справедлив. Но был ли он легитимен, законен?»

Вот так. В чём же закавыка?

Юридически незаконным, по мнению многих выступивших на киевском мероприятии, делает Нюрнбергский процесс то обстоятельство, что судьи не приняли во внимание пакт Молотова–Риббентропа и расстрел польских военнопленных в Катыни. То есть, раз у самих обвинителей и судей рыльце в пушку, то и весь процесс в строго юридическом смысле становится незаконным.

Но доводы эти не выдерживают профессиональных юридических контраргументов. Сразу же отметим, что на киевских мероприятиях практически отсутствовали профессиональные юристы-международники, способные юридически грамотно обсуждать упрёки на сей счёт.

Кстати, вопрос о нелегитимности Нюрнбергского трибунала не раз поднимался ещё на самом процессе адвокатами подсудимых. Они, например, утверждали, что до Второй мировой войны ни один международный правовой документ не предусматривал ответственности за планирование, развязывание и ведение агрессивной войны. И, следовательно, вменение подсудимым такого преступления есть нарушение принципа «ex post factо», а сам суд есть «Суд победителей». Но обвинители на процессе доказали обратное. Лондонское соглашение «О судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси» (и входящий в него составной частью Устав Международного военного трибунала) хотя и было принято 8 августа 1945 г., т.е. после капитуляции Германии, но основывалось на принципах и нормах международного права. Международно-правовых актов, формулировавших эти нормы, несколько. Например, в 1927 г. Ассамблея Лиги Наций приняла Декларацию, в которой преступность агрессии была чётко зафиксирована: «Всякая агрессивная война является и остаётся запрещённой» и «составляет международное преступление». Как говорится, чего же боле?

Теперь о том, меняют ли оценку Нюрнбергского трибунала ставшие известными документы договора Молотова–Риббентропа? Историко-политический и чисто юридический ответ на этот вопрос могут совпадать не полностью. Для получения ответа в строго юридическом плане нужно сравнить формулировку обвинения и приговора с новым обстоятельством – содержанием известного пакта. Так вот, подсудимые в числе совершённых ими преступлений обвинялись и были осуждены за «преступления против мира, а именно: планировании, подготовке, развязывании или ведении войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений или участии в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеназванных действий».

Это обвинение трибунал счёл доказанным. Меняет ли что в юридической оценке обвинения подсудимых в агрессии против СССР предшествующее заключение Советским Союзом договоров с Германией? Юридически – ничего не меняет. В чём подсудимые обвинялись, за то и были осуждены. Поводов для какого-либо пересмотра легитимности в этом плане Нюрнбергского процесса нет и быть не может. То же самое относится и к оценке катынских событий.

По нашей просьбе ситуацию с обвинениями Нюрнбергского процесса в «нелегитимности» комментирует заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, автор документального исследования «Нюрнбергский набат» Александр ЗВЯГИНЦЕВ. Именно эту книгу представители российского посольства вручали участникам круглого стола в Киеве.

– Сегодня в сознании многих людей в результате, мягко говоря, одностороннего освещения исторических событий сложилась искажённая картина, умаляющая роль нашей Родины и в борьбе за предупреждение Второй мировой войны, и в разгроме гитлеровской коалиции, и в подготовке и проведении Нюрнбергского процесса, и в созидании послевоенного миропорядка на основе уроков Второй мировой войны.

Характерна реакция западных издателей во время Международной книжной ярмарки в Москве на книгу «Нюрнбергский набат». Первый вопрос: «Почему книга о Нюрнбергском процессе написана русским исследователем?» Второй вопрос: «Почему сейчас?» Следующий: «Что вы можете сказать такое, о чём не говорилось у нас, в США?»

И приходилось напоминать: Советский Союз понёс во время Второй мировой войны потери несоизмеримо бо´льшие, чем потери всех стран антигитлеровской коалиции, вместе взятых. И после этого нас ещё спрашивают: «А почему вы вспоминаете и пишете о войне? О её итогах? О её героях и антигероях?»

Правда о Второй мировой войне и Нюрнбергском процессе, о роли советских представителей на нём умышленно или по вопиющему невежеству замалчивается. Переводов на другие языки мира российской и советской литературы о том же Нюрнбергском процессе практически нет.

Явившись ответом на небывалые ранее в мировой истории злодеяния фашистов во многих странах Европы, процесс стал первым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба – преступных деяний правящего режима, его карательных институтов, высших политических и военных деятелей, придал мощный импульс развитию международного права и национальных правовых систем.

Хотя провести его было очень непросто. Преступления фашистов вызывали ярость и всеобщее возмущение, лишали людей терпения, столь необходимого для организации и ведения процессов по всем правилам юриспруденции. Здесь нельзя не признать, что советское руководство оказалось гораздо дальновиднее многих западных политиков, думавших только о мести. Только длительная и последовательная дипломатическая борьба Советского Союза за осуществление идеи о международном правосудии в отношении главных военных преступников привела к созданию Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Трибунал с полным правом называли тогда Судом народов.

Сейчас звучат голоса, ставящие под сомнение легитимность Нюрнбергского трибунала. Утверждая, в частности, что его решения не основывались на нормах права, действовавших на время совершения преступлений. Это либо лукавство, либо невежество, либо злой умысел. Говорят, что поскольку Нюрнбергский процесс – это суд победителей над побеждёнными, то нельзя ожидать справедливого правосудия. Но судебное разбирательство в Нюрнберге строилось по принципу состязательности. У подсудимых были защитники, они могли представлять свидетелей, доказательства, давать объяснения. Кстати, на защиту было потрачено в три раза больше времени, чем на обвинение. Нюрнбергский процесс проходил гласно и открыто. В зал суда были выданы 60 тысяч пропусков, большинство получили немцы. Радио, кино, печать позволили миллионам людей во всём мире следить за ходом суда.

Нюрнбергский процесс оказал и продолжает оказывать существенное влияние на становление многих норм международного права. Заложенные на нём принципы востребованы в современном мире, полном конфликтов и противоречий. И, повторю, всякие попытки бросить на него тень, поставить под сомнение его легитимность – либо невежество, либо злой умысел.

Сумма прописью

«Историко-политический и чисто юридический ответ могут совпадать не полностью», – объясняет нынешним ниспровергателям юрист. Да только не будут они его слушать. Ведь Нюрнбергский трибунал не устраивает их потому, что среди судей и организаторов были представители Советского Союза. Они хотели бы, чтобы там судили и наших солдат, офицеров, маршалов, судили и наше государство. Вот и всё объяснение их сомнений в законности и разглагольствований о «нелигитимности».

Нюрнбергский процесс не нравится тем, что он неотрывно связан с нашей Победой, с нашей решающей ролью в ней. Если ты топчешь Знамя Победы, то Нюрнбергский процесс, разумеется, тебе мешает. Отсюда все попытки бросить на него тень.

«Суд победителей»? А каким он ещё мог быть в 1945 году? Судом побеждённых? Судом инопланетян? Не рассматривали на процессе договор между Германией и СССР и катынское дело? Да, союзники договорились не рассматривать некоторые исторические моменты. Таковые были и у английской стороны, и у американской, и у французской. Договорились потому, что понимали: иначе можно просто утопить процесс в дебатах, не довести его до конца, то есть оставить фашизм, принёсший столько горя людям, без осуждения. И политически, и исторически это было совершенно верное решение.

Так что, повторимся, вовсе не юридические коллизии движут нынешними ниспровергателями, ставшими, по сути, адвокатами осуждённых в Нюрнберге фашистских главарей, а их сегодняшние политические интересы, расчёты, ненависть к нашему прошлому.