Устаревшая социальная сказка? Бросьте! Я до сих пор – через полвека – помню не только идущего по проволоке гимнаста Тибула, железное сердце наследника Тутти, замурованного в торт продавца воздушных шаров, песенку «Как лететь с земли до звёзд, / Как поймать лису за хвост, / Как из камня сделать пар, / Знает доктор наш Гаспар», но и: «Очень далеко играла музыка. Весёлый вальс улетал с ветром – пропадал и не возвращался».

Или: «Большие розы, как лебеди, медленно плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев».

А ещё он – раньше Набокова (кстати, его ровесника) – по-новому прочёл Гоголя. Не как социального критика (Белинский) или эпического сказителя (Аксаков), а как замечательного поэта, соратника в искусстве видеть мир: «Тут и летящие на фоне зарева лебеди с их сходством с красными платками, тут и дороги, расползшиеся в темноте, как раки, тут и расшатанные доски моста, приходящие в движение под экипажем, как клавиши, тут и поднос полового, на котором чашки сидят, как чайки…»

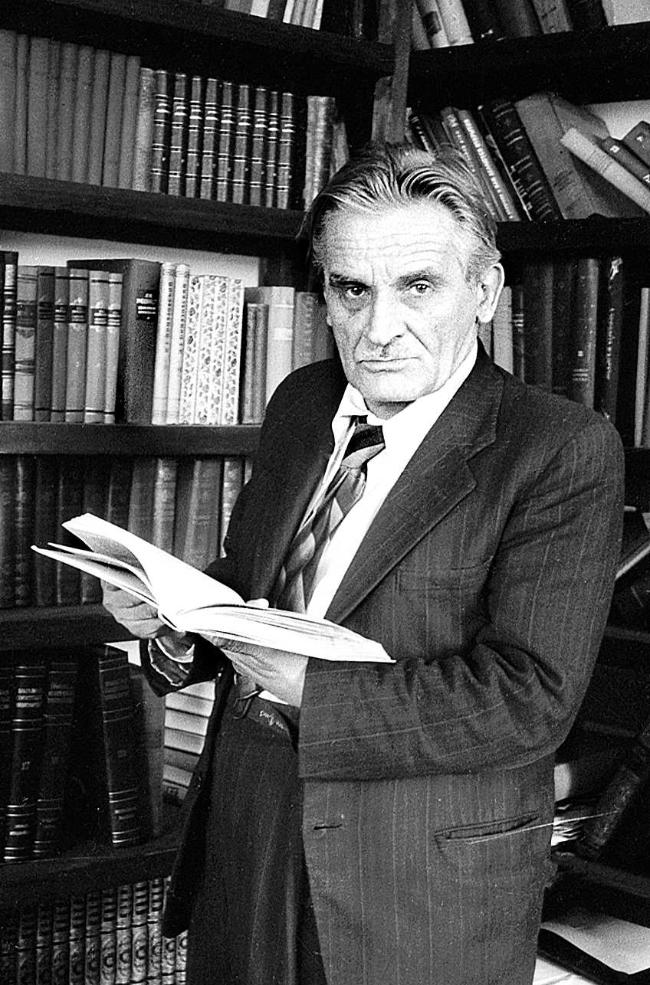

В сущности, Юрий Карлович Олеша был действующим, известным, даже знаменитым писателем всего десятилетие. Сказка «Три толстяка» появилась в 1924 году. Через три года опубликован роман «Зависть». К тридцать четвёртому году к ним добавились около двух десятков рассказов (лучший из них – «Лиомпа», он должен войти в любую антологию малой русской прозы), несколько неудачных киносценариев и пьес (в том числе «Заговор чувств» – драматическая переделка «Зависти»). Потом было многолетнее молчание, сценарная халтура, превращение в колоритного персонажа литературного быта.

Сборник, вышедший в 1956 году, за четыре года до смерти Олеши, за редкими исключениями, включал тексты тридцати-сорокалетней давности. Книга, известная как «Ни дня без строчки» (1965), составлена В. Шкловским и М. Громовым из дневниковых записей и набросков. Другая их композиция, появившаяся в столетний юбилей (1999), названа составительницей (В. Гудковой) «Книга прощания».

«Зависть», как и «Трёх толстяков», тоже – в духе времени – пытались читать как социальный роман. «Плохо, когда «Враги» Лавренёва, и «Лавровы» Слонимского, и «Братья» Федина основаны на красных, белых и розовых братьях <…> Роман Олеши сделан на превосходных деталях, в нём описаны шрамы, зеркала, кровати, мужчины, юноши, колбаса, но сюжет сделан на двух братьях – красный и белый» (В. Шкловский. «Мир без глубины. Юрий Олеша»).

Дело, однако, в том (это не может не признать и Шкловский), что на двух братьях основана фабула «Зависти», а сюжетом как раз оказывается коллизия между новыми социальными реалиями и старым видением.

Доминирование фрагмента над целым, автора над героем-марионеткой – общий принцип модернизма. Олеша использует его уже без полемического нажима, как рабочий приём. Показ, взгляд, зрение в мире «Зависти» едва ли не важнее действия. Осуждённый фабулой, главный герой Кавалеров оправдан стилем, тождественным с манерой автора-повествователя.

Квартира «великого колбасника» Андрея Бабичева, коммунальная кухня, пивная, городская улица, аэродром, стадион, стройка, лужайка описаны индивидуально, разнообразно, но в одной тональности. Каждый предмет, попавший в поле зрения повествователя, начинает излучать теплоту и приязнь, поворачивается к человеку светлой, солнечной стороной.

«На пороге площадки он задержался. Голосов со двора не было слышно. Тогда шагнул он на площадку, и все мысли смешались. Возникли сладчайшие ощущения – томление, радость. Прелестно было утро. Был лёгкий ветерок (точно листали книгу), голубело небо. Над загаженным местом стоял Кавалеров. Кошка, испуганная его порывом, бросилась из сорного ящика; какая-то дрянь посыпалась за ней. Что могло быть поэтического в этом обложенном многими проклятиями закутке? А он стоял, задрав голову и вытянув руки».

Намного точнее своеобразие Олеши было увидено не из Москвы, а из Парижа. «Итак, летом 1927 года я прочитала «Зависть» и испытала моё самое сильное литературное впечатление за много лет… Передо мной была повесть молодого, своеобразного, талантливого, а главное – живущего в своём времени писателя, человека, умевшего писать, и писать совершенно по-новому, как по-русски до него не писали, обладавшего чувством меры, вкусом знавшего, как переплести драму и иронию, боль и радость, и у которого литературные приёмы полностью сочетались с его внутренними приёмами собственной инверсии, косвенного (окольного) показа действительности…» (Н. Берберова. «Курсив мой»).

Не случайно позднее, узнав о публикации «Защиты Лужина», Берберова вздохнула: «Нет. Этот, пожалуй, не станет «нашим Олешей».

Таким образом, раннего Набокова измеряли Олешей.

«Русскоязычный», «первый» Набоков – удачная и удачливая реинкарнация Олеши. Фёдор Годунов-Чердынцев (и в этой двойной фамилии тоже видится что-то высокопарное и низкопробное) – Кавалеров, оказавшийся на Западе и занявшийся литературой.

Существенное различие проблематики и фабулы «Зависти» и «Дара» не должно заслонять главного: общности зрения, природы дара. Зеркала, освещённые солнцем улицы, таинственные пустыри и железнодорожные откосы, ослепительно зелёная листва – предметный мир, пейзаж, ландшафт – сливаются в обоих романах до неразличимости. Москва двадцатых годов и Берлин двадцать шестого кажутся городами-близнецами.

Увы, история литературы сложилась так, что Олеша мог стать – но не стал – советским Набоковым.

Склонности, природа дара всё время толкают Олешу к фрагментарному «автоматическому письму», короткой записи, построенной на локальном образе, мгновенном впечатлении. Время от времени – иногда с крайним удивлением – он обнаруживает на этой дороге своих спутников: «Трудно в дневнике избежать розановщины»; «У Жюля Ренара есть маленькие композиции о животных и вообще о природе, очень похожие на меня».

Уходят годы, а Олеша всё колеблется, снова и снова выбирает, как начинающий автор. «Я больше не буду писателем. Очевидно, в моём теле жил гениальный художник, которого я не мог подчинить жизненной силе. Это моя трагедия, заставившая меня, по существу, прожить ужасную жизнь…» (26 июня 1956 г.)

В конце концов его творческие надежды и амбиции сосредотачиваются в одной точке, в общем, той же самой, с которой всё начиналось. «Я твёрдо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному… Мне кажется, что я называтель вещей. Даже не художник, а просто какой-то аптекарь, завёртыватель порошков, скатыватель пилюль. Толстой, занятый моральными, или историческими, или экономическими рассуждениями, на ходу бросает краску. Я всё направляю к краске».

И вот, кажется, окончательное подведение итогов: «Кто-то сказал, что от искусства для вечности остаётся только метафора. Так оно, конечно, и есть. В этом плане мне приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности. А почему это, в конце концов, приятно? Что такое вечность, как не метафора? Ведь о неметафорической вечности мы ничего не знаем».

Метафора, краска – как синекдоха тропа вообще, колоритной предметной подробности – была его любовью и главным изобразительным средством уже в первых книгах. Сначала он развесил метафоры на ёлку социальной сказки, потом раскрасил ими схему идеологического романа, вывернув её наизнанку, потом рассыпал светлячками-блёстками по двум десяткам рассказов, потом почти три десятка лет не знал, что с ними делать дальше, перебирая, как разноцветные стёклышки, драгоценные только для автора, и складывая до лучших времён в сундучок полудневника, полумемуаров.

Новой фабульной опоры (как Набоков) для своих метафор Олеша так и не нашёл. Предъявить их в чистом виде (как Пришвин свои миниатюры о природе) он так и не рискнул (или не успел).

Что осталось в итоге? Остались чудесные «Три толстяка» и «Зависть» – книга вечных проблем и нового зрения. Осталась «лавка тропов», в которой каждый может отыскать что-то себе по вкусу. Осталась писательская драма, связанная с представлением о том, что в лавке должны быть и другие вещи. Осталось, вопреки всем драмам и трагедиям, ощущение мира как вечного праздника – чувство редкостное, удивительное, уникальное.

«Да здравствуют собаки! Да здравствуют тигры, попугаи, тапиры, бегемоты, медведи, гризли! Да здравствует птица-секретарь в атласных панталонах и золотых очках! Да здравствует всё, что живёт вообще – в траве, в пещерах, среди камней! Да здравствует мир без меня!»