Беседу вела Мария Низова

Мы побеседовали с киноведом Сергеем Кудрявцевым о способах передачи состояния героев, о главных ценностях выдающегося мастера и о том, почему работы годами оставались жить только в его голове.

– Многие говорят, что Марлен Хуциев показывал настоящую жизнь, как она есть, с разными характерами. Но это начинает чувствоваться только в «Июльском дожде» и дальше уже в его первом цветном «Послесловии». А раньше он и время, и людей очень романтизировал, на мой взгляд. Как вам кажется?

– Ранние фильмы Хуциева – поэтический гимн чёрно-белому кинематографу. Трудно представить их в цвете (увы, это проделали с «Весной на Заречной улице», подвергнув колоризации). Дело не в том, что тогда они потеряли бы свою «эстетику документальности». Впрочем, и в цвете, наверно, сохранили бы свойство поражать удивительной точностью деталей и примет времени. Но, вероятно, утратили бы чувство поэзии, возникающей из смены на экране времён года.

Кому-то из нас, живших в 1960–1970-е годы, произведения этого режиссёра кажутся глубоко личными, будто мы листаем дорогой сердцу семейный фотоальбом.

Конечно, неслучайно, что при произнесении летучего имени Хуциева сразу вспоминаются какие-то кадры (или даже их цепь) из разных его фильмов. Они во многом похожи на строчки из стихотворений, поскольку и сам постановщик любил их цитировать, в том числе из обожаемого Пушкина.

В картине «Застава Ильича» (после переделок вышел в прокат под названием «Мне двадцать лет») один из ключевых моментов, хотя вроде бы бессюжетных, напоминающих лирическое отступление, начинается с чтения пушкинских строк за кадром: «Октябрь уж наступил…» Да ведь для Хуциева, родившегося 4 октября, это как его собственное признание примерно в том же возрасте (первоначальные наброски сценария будущего фильма были сделаны в 1959 году), как и у Пушкина. Осень пришла на смену лету, неожиданно его оборвав. Разумеется, прошло два месяца после встречи Сергея и Ани в автобусе, а осень явилась в предназначенное природой время. Но для Марлена Хуциева важнее точной передачи поступательного движения времени резкая смена состояний души. Лето, как пора спокойствия и душевной лени, моментально переходит в осень – с её беспокойством, растерянностью, неудовлетворённостью, но и со страстью к раздумьям и подведению итогов.

– Что ещё в его фильмах зрителю подсказывают и рассказывают смена сезонов и погода?

– Его первая работа «Весна на Заречной улице» (совместно с Феликсом Миронером), получившая широкую известность и до сих пор любимая зрителями, датируется как раз 1956 годом, и в самом названии непроизвольно отразилось время обновления и перемен в обществе. Уже тогда стала заметной неуловимая связь, существующая между состоянием героев и временем года, а смена сезонов в природе и во внешнем мире непостижимо объясняет, в свою очередь, ход самой Истории, внутреннюю закономерность её процессов.

Есть неожиданный смысл в том, что главные сцены «Весны на Заречной улице» и последовавшей за ней через три года картины «Два Фёдора» происходят весной, которая сменяет зиму.

Напротив, в лентах «Застава Ильича» и «Июльский дождь» главенствуют настроения поздней весны, размягчённого жарой лета и вносящей смятение в души осени. Словно предугадан, как и в пейзажах предосенней и осенней поры в фильмах «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского, «Листопад» Отара Иоселиани, «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова (кстати, был соавтором сценария «Заставы Ильича»), «Короткие встречи» и «Долгие проводы» Киры Муратовой, уже назревавший крах «оттепели».

В более поздней картине «Послесловие» неопределённая, типично «застойная» погода, межсезонье, безвременье вдруг сметаются очищающим майским дождём (вспомните ощущение белого, ослепительного дня в телефильме «Был месяц май»), который врывается в затхлую атмосферу московской новостройки, предрекая конец эпохи стагнации. Да и название «Послесловие» свидетельствует об авторском осознании некоего рубежа, за которым не может (и не должно!) продлеваться время равнодушия и утраты веры, период лицемерия, ставшего политикой, десятилетия пренебрежительного отношения к личности, крушения надежд и творческих замыслов.

– «Заставу Ильича» серьёзно покалечили цензоры. Какие сцены кроме «гамлетовской» встречи Сергея с отцом не вошли в версию «Мне двадцать лет»?

– Существуют два первоначальных варианта «Заставы Ильича» и прокатная версия «Мне двадцать лет» – и в каждом из трёх фильмов есть сцены, отсутствующие в двух других. А были заново пересняты с другими исполнителями и существенно изменены по тексту только два эпизода: разговор Сергея с отцом Ани и его воображаемая встреча с собственным отцом на фронте.

– Фрагмент с выступлениями поэтов из «Заставы» постановочная сцена или нет? Мне встречались разные варианты рассказа о съёмке этого эпизода.

– Хуциев обладал редким даром так тщательно и дотошно снимать постановочные сцены, в том числе с участием большой массовки, что они выглядят чуть ли не как хроникальные, то есть запечатлённые во время какого-то события. Можно также привести в качестве примера и сцену первомайской демонстрации в «Заставе Ильича», пролог в фильме «Два Фёдора» и финал «Июльского дождя».

– Можем ли мы отметить самые важные приёмы и открытия, которые внёс в кино Хуциев?

– Хуциев принадлежал к тем редким авторам кино, которым удалось выразить в собственных произведениях подлинную суть времени. Даже молчание, длительный простой или трудности в осуществлении проекта, как ни странно, лучше всего характеризуют переживаемый творцом момент. Он запечатлевал на экране поток вроде бы обыкновенной, будничной жизни, её непрерывное движение, словно хотел остановить каждое мгновение, потому что «нельзя дважды войти в одну и ту же воду». Не копировал действительность, автоматически перенося все мельчайшие подробности, но художественно преображал, осмысливал, наполняя ничего не значащие моменты светом истинной поэзии.

Его картины повествуют о течении времени, которое ускользает, как песок сквозь пальцы. Время приобретает какое-то зримое воплощение, переходит из того, что содержится где-то между кадрами (как между строками), уже непосредственно в кадр. И вот мы видим, что день сменяет ночь, осень – лето, один год – другой. А в «Заставе Ильича» чисто кинематографически выражено, как движется историческое время, то есть Время, как развивается История: три красногвардейца, шагающие по улицам Москвы в самом начале – три солдата-фронтовика в плащ-палатках ближе к финалу – три офицера, идущие на смену караула у Мавзолея в заключительных кадрах.

– Он вынашивал каждую картину по 5–10 лет. Почему были такие сроки? Что больше всего волновало Хуциева и какого эффекта он хотел добиться? Какие были главные цели для него самого?

– В одном из интервью он честно признавался, почему стал медленно снимать. Вызывает уважение позиция истинного профессионала, который не может делать это второпях, кое-как, уступая на каждом шагу, придумывая поблажки и оправдания в виде непредусмотренного стечения обстоятельств. Говорят, что фильм – кладбище замысла. А Марлен Хуциев упорно, истово, наперекор всему и всем творил несуетное искусство, не желая откликаться в спешке «на злобу дня», оставаясь, согласно призыву любимого поэта, «взыскательным художником», который не прощает себе ни единой ошибки, оценивает сделанное по самому строгому счёту.

– С чем можно сравнить его фильмы?

– Кинематограф Хуциева можно сравнивать с музыкой или поэзией. С тем, как рождается стихотворение на чистом листе бумаги: радость создания постепенно сменяется горечью, что оно заканчивается, и уже ничего нельзя поделать, и вот дописано последнее слово, поставлена точка, словно свеча погасла, судьба прекратилась, жизнь завершилась. Но лучше всего сопоставлять с самим кинематографом. С тем, как бросающие в трепет запечатлённые мгновения сменяют друг друга, кадр за кадром, будто это наша собственная жизнь проходит перед глазами, и её уже нельзя ни повернуть, ни остановить... Как раз внутреннее чувство поэзии пронизывает вроде бы лишние эпизоды. И чаще всего в них заключаются главные мысли.

Фильмы Хуциева близки по стилю простым, но глубоким пушкинским стихам, полным светлой печали. Из их кажущейся простоты рождается мысль, которая охватывает не какое-то частное явление, но всё мироздание. Но ещё режиссёру свойственна манера свободного обращения с материалом, хотя это лишь кажущаяся свобода. Художественное «чуть-чуть» превращает ничего не значащее в важное. И уже из серии этих моментов складывается отношение автора к героям, их поступкам и жизни, возникает авторское начало, позиция художника, его мировоззрение.

– Хуциев чаще объективен или субъективен?

– Марлена Хуциева можно считать одним из самых объективных и в то же время субъективных (то есть авторских) режиссёров нашего кино. Внешне кажется, что мы имеем дело с объективной точкой зрения, даже посторонней по отношению к действию. Он вроде бы не делал такие картины, которые были бы своего рода исповедями, основывались на личной биографии, рассказывали о том поколении, к которому принадлежит сам постановщик. Тем не менее благодаря присутствию автора как бы вне сюжета, оценивающего время с точки зрения Истории, все его произведения воспринимаются как глубоко личные, исповедальные. Они в полной мере «о времени и о себе».

– Что он снять не успел и почему?

– По воле чиновников от искусства Хуциев так и не смог приступить к съёмкам «Пушкина», который должен был стать делом всей его жизни. Ещё в середине 1940-х годов, на вступительных экзаменах во ВГИКе, он говорил о своём желании создать ленту о великом русском поэте. К написанию сценария приступил в 1964 году, потом пытался поставить его в течение многих лет, вплоть до 1982 года. Распускались разные слухи: что «король пролонгации» никак не может дописать сценарий до конца (но по ряду фильмов режиссёра ясно, что он способен работать быстро, когда не мешают), что просто страшится ответственности за неудачное произведение о Пушкине. На самом-то деле Хуциев не пожелал пойти на навязываемые компромиссы, не захотел поступиться совестью, предать искреннюю любовь к поэту, принять рекомендации начальства: кого и как снимать в заглавной роли.

Домыслами была также окружена его очень долгая работа над «Бесконечностью» и «Невечерней» (увы, так и остаётся не вышедшей на экран по каким-то запутанным обстоятельствам).

– Чем интересна его последняя завершённая работа «Бесконечность»? Что она в себя вобрала?

– «Бесконечность» в наиболее метафорической форме подчеркнула восхождение Хуциева от конкретики первых картин к обобщениям и поискам истины в период создания «Заставы Ильича», затем к очищению в результате приобщения к незыблемым человеческим заповедям через попытку хотя бы краткого единения с другими людьми («Июльский дождь» – «Был месяц май» – «Послесловие»). А на новом витке философского постижения жизни и смысла человеческого существования он обратился к вечным вопросам бытия, оценивая пройденный путь и время, в котором жил, уже из бесконечности. Будучи «у времени в плену», режиссёр воспарял над реальностью, воспевая течение жизни. Как истинный художник, начинающий задумываться над другой частью пастернаковской формулы, он ощущал себя «вечности заложником».

– Хуциев – для всех?

– Судя по результатам кинопроката его первых трёх фильмов, они имели хорошую посещаемость, чего не скажешь про «Июльский дождь» и «Послесловие».

Фильмы Марлена Хуциева потому так напоминают нам течение жизни, поскольку в них присутствует постепенность наблюдения. Она, по его словам, необходима «не только для того, чтобы дать зрителю ощущение реальной протяжённости внешних и внутренних процессов, но для того, чтобы дать наибольшую возможность мелочам, деталям, отдельным репликам, душевным движениям, малым ячейкам действия складываться и объединяться друг с другом, чтобы за ними постепенно выяснялись вещи более важные, общие и глубокие».

Художник вглядывается в жизнь, стараясь ничего не пропустить мимо своего внимания. Казалось бы, повествование слишком подробно, перенасыщено посторонними вещами, которые не играют никакой роли в действии. Но у них – иная роль.

– Чтобы мы «остановились, оглянулись»?

– Да, то, что мы не замечаем в суете жизни, что не кажется нам главным и существенным, и мы торопливо минуем это, на самом-то деле, необходимо нам, чтобы понять всё происходящее на свете. Нам некогда в толпе людей, спешащих неизвестно куда, обратить внимание на что-то, задержаться и восхититься.

Кинематограф Хуциева возвращает эту возможность увидеть поэзию в прозе будней. Он даёт нам почувствовать некий наджизненный пласт действительности и понять её высший смысл, который содержится где-то между явлений – как нечто почти неуловимое и мимолётное. Именно поэтому ленты Марлена Хуциева, которого в разное время считали «бытовиком», «психологом», «социологом», следует назвать философскими, а самого режиссёра – философом жизни и вообще бытия.

Для него в каждой картине необходимы выходы за пределы фабулы, и чаще всего эта редукция совершается при помощи природы, окружающего мира. Нет, в применении к Хуциеву это звучит даже фальшиво. Он не рисует величественных и красивых пейзажей, а передаёт настроение мгновения, схваченного и запечатлённого кинокамерой.

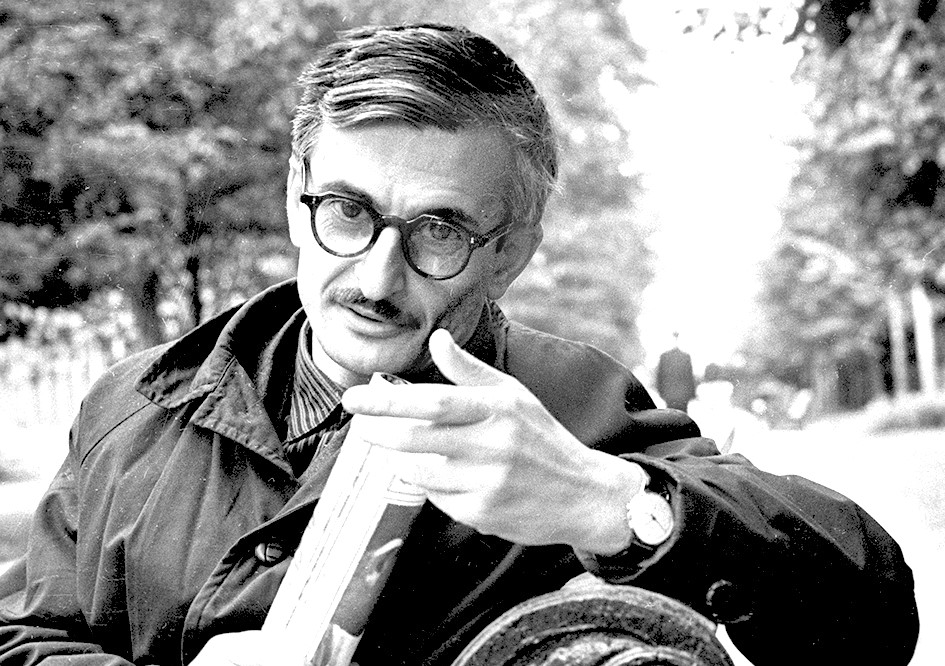

«ЛГ»-ДОСЬЕ

В 2015 году, когда Хуциеву исполнилось 90 лет, на нескольких зарубежных фестивалях провели ретроспективу его фильмов, а в Локарно он получил «Золотого леопарда» за вклад в киноискусство. Такого прецедента с другими отечественными режиссёрами там не было.