Есть поэты с именем, а есть поэты с репутацией (с доброй или худой славой о человеке). Одно свидетельствует о некоторой известности, другое о личности писателя, о том, что М. Пришвин называл творческим поведением. Писатель должен быть не только автором книги, полагал он, а прежде всего – «автором своей жизни». «Автором своей жизни» можно назвать замечательного русского поэта фронтового поколения Николая Васильевича Панченко, являвшего собою именно такую личность, что было отмечено премией «За честь и достоинство в литературе».

Увы, «честь и достоинство» не только не облегчают, но чаще всего осложняют путь в литературе. Прав И. Фоняков, обозначив итог непростого литературного пути поэта: «Поэзия Панченко имеет свой, может быть, не очень широкий, но преданный и по-своему пристрастный круг ценителей и почитателей». Здесь всё в точку и про «не очень широкий», и про именно «пристрастный круг». Вроде не так уж и мало, и всё же обидно, что узнаваемая экспрессивная поэзия Н. Панченко обойдена достойным его таланта вниманием. Но то был сознательный выбор поэта, который с самого начала создавал собственную художественную, этическую иерархию ценностей.

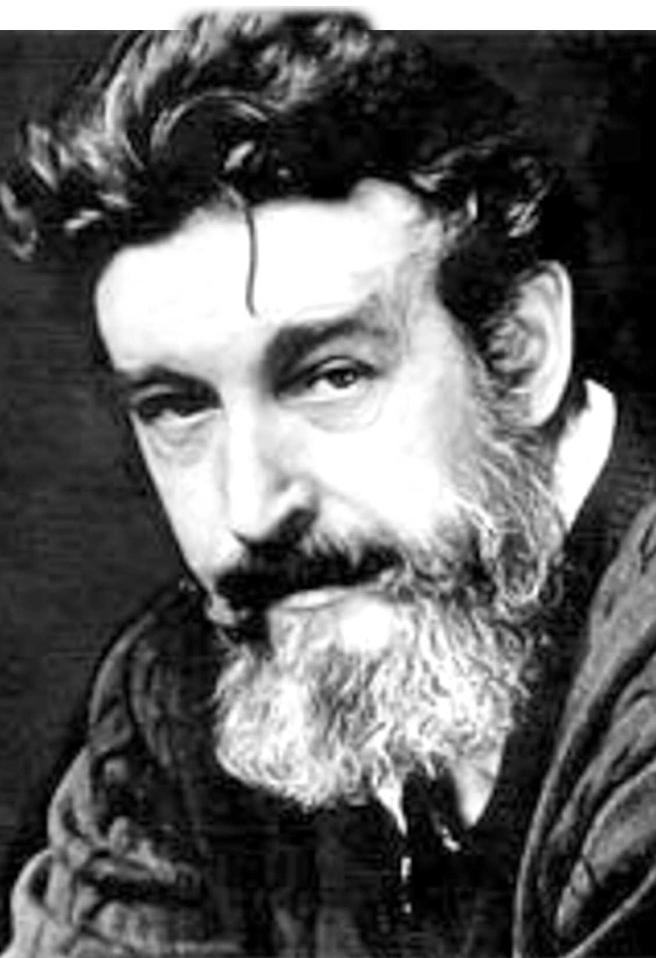

Земляк знаменитых К. Циолковского, А. Чижевского, П. Филонова, уроженец Калуги, Н. Панченко в восемнадцать лет ушёл на фронт. Служил в пехоте, затем, будучи младшим авиаспециалистом, обслуживал аэродромы в составе 242-го авиаполка 321-й авиадивизии на Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Был дважды контужен и тяжело ранен. На фронте вступил в партию. Биография как у большинства его ровесников. Разве что при всей его внешней фактурности – рослого молодца-красавца, словно монументальный Александр Невский с картин Павла Корина – в нём и в его стихах меньше советской романтики, которая была столь органична для творчества Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Иосифа Уткина и многих других, оставшихся на полях сражений и тех, кто дошёл до Победы. Хотя с оглядкой на прошлое поэт всё-таки внесёт в свой словарь несколько возвышенный слог: «Шли безусые рыцари / сквозь дожди и снега / и с открытой позиции / разбивали врага».

Интересно сравнить, как по-разному два прекрасных поэта – Николай Панченко и Александр Межиров, интеллигенты по рождению, – изображают, по сути, одинаковый сюжет. Межиров в длинном стихотворении «Проводы» повествует о том, как отправляется на войну:

Меня проводили без слёз,

Не плакали, не голосили,

Истошно кричал паровоз,

Окутанный клубами пыли.

Юным новобранцам выдали сухой паёк с банкой сгущённого молока, и мальчишка, вспомнив детскую забаву, «На банку ножом надавил, / Из тамбура высунул руку», глядя, как «Тягучая нить молока / Колеблется вдоль эшелона…». Сюжет завершается эпично, интеллигентно, красиво:

Свистит за верстою верста,

В теплушке доиграно действо,

Консервная банка пуста.

Ну вот и окончилось детство.

В теплушке Панченко иные детали, суровые, с зазубринами, рвущими сердце: «Вдоль поезда торчат сосули – / Литые бороды мочи». В его теплушке (в другом стихотворении):

Торчат из-под шинели

Сырые сапоги.

Как лица, знать, синели

И корчились мозги.

Бессмысленно теплушкой

Зовётся этот дом:

Вода в железной кружке

Давно схватилась льдом…

Беседуют соседи,

Безропотно вполне!

«Который не доедет –

Не нужен на войне…»

(1942–1943)

По грубоватой фактурности и природному христианскому состраданию его стихи напоминают прозу Вс. Гаршина, фронтовые очерки А. Платонова. Гаршин, участник Русско-турецкой войны (1877), в рассказах («Четыре дня», «Из воспоминаний рядового Иванова») размышляет о природе войны, о её «тайной силе»: «…всякий нехвастливый и прямой человек на вопрос, страшно ли ему, ответит: страшно… это сознание не останавливало людей, не заставляло их думать о бегстве, а вело вперёд. Не проснулись кровожадные инстинкты, не хотелось идти вперёд, чтобы убить кого-нибудь, но было неотвратимое побуждение идти вперёд во что бы то ни стало».

Эта свойственная русской философии антиномичность, вечное «грешу – каюсь» (по Флоренскому: истина всегда антиномична) – характерная черта многих стихов Панченко (да и всей его жизни). Вот стихотворение, состоящее из одних противоречий:

Я в детстве любил воевать –

А в юности был невоинственный:

Мне слышался голос таинственный.

Он мне не велел воевать.

Но юность пришлась на войну.

И я воевал – что поделаешь? –

И я убивал – что поделаешь? –

Как гвозди в песок забивал.

Откуда вдруг этот «голос таинственный»?.. Не тот ли это удерживающий голос, который когда-то слышал Сократ? Не он ли продиктует поэту одно из самых знаменитых его стихотворений – «Балладу о расстрелянном сердце» (1944), единственное в своём роде во всей военной поэзии? Словно исповедуясь, поэт признаётся, говоря о врагах и о себе: «На них кресты / и тень Христа, / на мне – ни бога, ни креста: / – Убей его! – / И убиваю, / хожу, подковками звеня. / Я знаю: сердцем убываю. / Нет вовсе сердца у меня». Не об этой ли неизбежной цене войны предупреждает «таинственный голос»? И не отсюда ли страшный образ при воспоминании об оловянных солдатиках мирного детства – «Я помню оловянные глаза у мёртвого немецкого солдата»?

Николаю Панченко не простили участия в издании скандального альманаха «Тарусские страницы», подписи коллективного письма в защиту Ю. Даниэля и А. Синявского, надолго перекрыв возможность публикаций, а начинавшие наконец выходить книги кромсала цензура. Вопреки всему он оставался верен своим принципам. Страстным манифестом этих принципов стало его послесловие к воспоминаниям Надежды Мандельштам – «Какой свободой мы располагали…» (1988). Вначале искренне поддержавший перестройку, стал одним из основателей движения демократически настроенных литераторов «Апрель».

Неудобный реализм Панченко (в народе говорят: «Нашла коса на камень») – как философская категория, как инструмент познания мира и времени. Не случайно он скажет: «По малым силам своим мы так и делали – биографию. А получалась история. И нет биографии отдельно от истории». И свои мемуары назовёт «Частный опыт истории».

На исходе жизни, в пору разочарований иными прошлыми идеалами, предательской перестройкой, в годы поиска и обретения новых, теперь уже вечных духовных опор и смыслов, душа всё чаще просила сокровенных слов: «Утишь мою, Господи, злобу, / Она не бывает права». Отливались в лаконичную формулу исторические инвективы:

Возглашали тирану хвалу –

славились.

А сегодня возводят хулу –

славятся.

А Россия – пытай на колу –

справится!..

Тема войны становилась всё трагичнее. В стихотворении с символическим названием «Родине» Панченко, не любивший высоких слов, униженный так называемыми святыми девяностыми, по праву старого солдата задаётся вопросом о том, какое будущее и какая страна останутся детям и внукам:

Я был с тобою и – тобой! –

Опорной твердью голубой,

Что вдруг опоры

не находит…

Ужель из памяти уходит

Последний бой,

Как первый бой?

Мы нй дали тебя убить –

Сердец беспримесная плавка.

А кто не даст тебя пропить,

Проспать,

Продать из-под прилавка?!

В стихотворении «Молитва» он напишет:

Не пророк, не иудей,

Не работал под мессию.

Господи!

Спаси людей

И особенно Россию…

Удивительно, как «пристрастный круг ценителей и почитателей» вдруг обнаружил в конце, что Панченко, оказывается, человек православный, что он ищет смирения и согласия. Словно знали совсем другого поэта, не этого, настоящего, каким он был в последнем разговоре со мной: никому не нужным, с изданными книгами (вот свобода и демократия!) в нераспечатанных типографских пачках, невостребованными лежащими вповалку у него на балконе. Раньше – не издавали, теперь – издали… Так-то!

Когда я в последний раз позвонил поэту, чтобы поблагодарить за присланные книги и стихи для военной антологии к 65-летию Победы, мне ответили, что Николая Васильевича нет дома: «Он ушёл кормить птиц…» Вскоре его не стало. В моём телефонном справочнике возле его имени навсегда осталась запись: «Ушёл кормить птиц».