Национальные писатели стремительно лишаются своего читателя – собеседника на родном языке

«ЛГ»-ДОСЬЕ

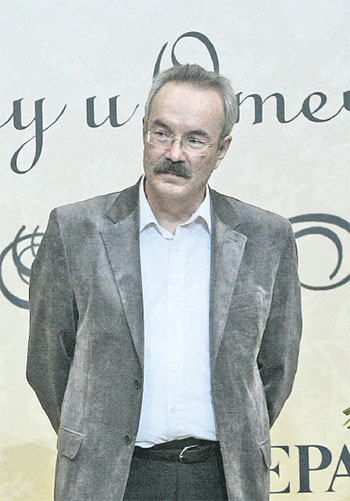

Вячеслав Ар-Серги – поэт, прозаик и переводчик, драматург и киносценарист.Родился в 1962 году в деревне Новая Казмаска Завьяловского района Удмуртии. По основному образованию – филолог. Первая книга (коротких рассказов) вышла в свет в 1986 году. В 1989-м был принят в Союз писателей СССР. Ныне Вячеслав Ар-Серги автор более 40 книг поэзии и прозы, опубликованных в России и за её рубежами. После завершения своей газетно-журнальной работы в СМИ – с середины 1990-х годов полностью перешёл на профессиональную писательскую работу.

Заслуженный работник культуры Удмуртии. Лауреат Республиканской литературной премии имени Флора Васильева (г. Ижевск). Лауреат Всероссийской литературной премии имени Антона Дельвига (2014), Международной литературной премии «Югра» (2015) и других званий и знаков литературного признания – российских и международных.

Языки литературного творчества – удмуртский и русский. Живёт в Ижевске.

О том, как выживает сегодня удмуртская литература, о её надеждах и разочарованиях рассказывает народный писатель Удмуртской Республики Вячеслав Ар-Серги.

– Вячеслав, ваши произведения включены в учебные программы средних школ и гуманитарных факультетов вузов республики. По какому принципу, на ваш взгляд, книги писателей должны включаться в образовательные программы?

– Принцип отбора, по-моему, в таком деле должен быть абсолютно гиппократовским: «Не навреди». Не навредить молодому поколению либеральненькой издёвкой над своей Родиной, чтить «родительские гробы», быть нужным родным своим людям, людям честного труда. Не потакать «рукам загребущим», ныне уже отхапавшим в нашей стране львиную долю добра народного… И главное в отборе произведений – «не выплеснуть вместе с водой ребёнка», не забывать, что литературное произведение таковым является именно в силу его художественности. Сюжетной, языковой, стилистической. Тем, что называется божьей красотой. Той красотой, что основана на десяти божьих заповедях нашего общежития.

Но когда я вижу нынешние московские хрестоматии по литературе, адресованные всем нашим российским ученикам, – маяки в литературном море словесности нашей страны, – я просто хватаюсь за голову: кто их готовит? Вряд ли среди них есть други державности нашей российской и люди, имеющие элементарный литературный вкус… А ведь все подобные издания оплачены нашим государством. Неужели, иной раз я думаю, и в других странах за бюджетные деньги издаются такие обязательные учебники по литературе, где резвятся гробовщики собственной словесности – получайте, детки! Спрашивал у немцев, французов, у венгров с сербами… – нет у них такого… Все стоят горой за свою Родину – и стар и млад… А у нас кто изощрённее обгадит нашу историю российскую, тот и будет лауреатом самых денежных премий, его и издадут за счёт госбюджета нашего на разных языках, и будет он витийствовать во всех государственных СМИ и т.п.

Слава тебе господи, что в российских провинциях и национальных её регионах до этого ещё не дошло. Здесь своих современных писателей всё же пока ещё знают. И я, писатель, знаю людей, работающих у нас в республике на ниве просвещения родной своей словесности, и в особенности родной литературы – авторов учебников и хрестоматий. Знаю их скромные рабочие места в Ижевске. Как специалистам я доверяю им, и мне остаётся только принять с уважением их решение – внести мои произведения в программы обучения школ и вузов республики. Наши удмуртские учащиеся, надеюсь, уже имеют какое-то представление обо мне и о моих книгах, спектаклях, киноработах…

– Литературный процесс в каждой республике имеет свои особенности. В каком состоянии он в Удмуртии?

– В моём понимании словосочетание «литературный процесс» определяет наличие неких мостов между тремя главными его составляющими: «писатель – читатель – государство». А у нас эти литературные составляющие ныне ничтоже сумняшеся превратились в басенно-приснопамятных лебедя, рака и щуку… Мостов взаимопонимания, делового контакта между ними почти что и нет. Каждый сам по себе и идёт своим путём, а часто и вовсе без пути. Государству – сытно и скучно, писателям – невесело и голодно, читателям – не до них… Не до жиру, быть бы живу – почитай что у каждого второго на шее кредитная удавка.

Но есть несколько скреп, удерживающих процесс окончательной атомизации нашего читательского сообщества. Это в первую очередь наши библиотеки – городские и сельские. В их ряду на первых позициях стоит, конечно же, Национальная библиотека УР, даже в свой затянувшийся ремонтный период не растерявшая своих читателей, не разорвавшаяся нитей связи своих читателей с литературной классикой Удмуртии, России и мира. Чист и хорош этот редкий книжный библиотечный родничок, но мечтается ведь и о литературной реке. А реки-то и нет… И к чему тогда мосты?..

На фоне этого республиканского литературного безмостья с озабоченными челами носятся культчиновники с известными по местным газетам именами и масса людей, почему-то выдающая себя за писателей, но имена которых мало кто знает. Вот это и есть сегодняшний литературный непроцесс в Удмуртии. Пишущие пишут для себя, что-то мизером печатают (чаще за свой счёт, реже – спонсорский) для дара другим своим коллегам – алаверды, читатели же в лучшем случае читают московских авторов в интернете, а высокопоставленные удмуртские чиновники заискивающе просят Мединского отправить в Ижевск знаменитых московских писателей, с тем чтобы они отобразили бурное историческое прошлое родникового края – скажем, времён Гражданской войны, а в особливости ижевско-воткинского восстания… Чиновник, недавно отличившийся на этом челобитном поприще, просто забыл, что многие годы он сам отвечал за народное просвещение жителей Удмуртской Республики и, по сути, сам должен был заниматься этим. Созвать своих писателей, местных специалистов, воодушевить их, направить, поощрить. Но… ему как с гуся вода. Это и есть уровень литературного интеллекта нашего культурно-чиновничьего бомонда, призванного содействовать развитию культуры и литературы нашего края… Увы, не ниже и не выше, чем в подавляющей массе других российских регионов, в их числе и национальных.

– Но если говорить о персоналиях удмуртской литературы, можете назвать несколько значимых имён?

– В новейшие времена ушли из жизни настоящие мастера удмуртской литературы – Владимир Романов, Михаил Федотов, Иосиф Бобров, Иосиф Иванов… Достойной смены им не видится. Появилась огромная масса безвестных, весьма бойких окололитературных деятелей, крутящаяся около бюджетных столов. Сплошной рэп с перформансом. Когда ещё это количество перейдёт в качество? Это бескачественное количество ныне стойко отваживает от литературы, в особенности национальной, большую массу её потенциальных читателей, удмуртскую молодёжь – тоже. Оно днюёт и ночует во всех государственных СМИ Удмуртии. Наверное, потому, что в другие места просто не приглашают. Не видно его и в столичной литпериодике. «Канары, Канары… Нас и тут неплохо кормят!»

На фоне этой весёлой тризны по литературному прошлому нашего края замолчали люди настоящей писательской совести и признанного таланта: Римма Игнатьева, Татьяна Чернова, Анатолий Перевозчиков… Что они делают? Пишут ли? Может, болеют? Ничья голова о них не болит…

Но осталась у нас горстка писателей, благодаря которым мы и сегодня не можем исключить солнечного завтрашнего литературного дня нашего края. Отодвинутые на обочину от всех возможных ресурсов, они творят не благодаря, а вопреки…

Анатолий Демьянов, Сергей Жилин, Маргарита Зимина, Герасим Иванцов, Александр Лаптев, Александр Шкляев, Вера Пантелеева… Среди них и молодые – Ирина Кадочникова, Мария Васютина… Алтарь российской словесности не теряет настоящих авторов, рождённых Удмуртией.

…Намедни СМИ республики помпезно объявили, что за текущий год издано у нас сорок с чем-то книг художественной литературы, и притом чуть более половины из них – на удмуртском языке… Чем хвалимся, господа… слезьми?

А на моём столе – десяток приглашений на творческие встречи с читателями нашей республики. На ноябрь, часть декабря… В деревнях, в городках и посёлках… Я буду читать им свои новые стихи, и пусть они думают, что с литературным процессом в нашей республике всё в порядке.

– Каково соотношение авторов, пишущих на национальном языке и создающих свои произведения на русском?

– Вопрос сложный… Раньше это соотношение сводилось к более или менее ровному и равному паритету. А сейчас национальные писатели стремительно лишаются своего читателя – собеседника на родном языке. Пишущих на настоящем удмуртском языке сегодня в Удмуртии – раз-два и обчёлся. В школах республики идёт сокращение часов преподавания родного языка и литературы, а удмуртских школ с преподаванием и других предметов на удмуртском языке практически и не бывало.

И в немалой степени из-за этого доля авторов, пишущих на удмуртском, ныне быстро сокращается. Одна-две удмуртских республиканских газеты, пара-другая журналов с умопомрачительно низкими тиражами не могут влиять на литературную обстановку. Да к тому же ведь у каждого издания свои вкусы и пристрастия.

Я уже просто и не вспомню, когда, скажем, Госпремия УР по литературе и искусству давалась именно за литературное произведение… Настоящее. На удмуртском или русском языке. За прозу, стихи или драматургию.

Спрашивается: что делать? Ответ один: если государство в какой-то период не способствовало расцвету национальной культуры, то оно само и должно озаботиться её возрождением. Что можно сделать для увеличения числа пишущих на удмуртском языке авторов? Да немного… Скажем, для начала просто закупать книги нынешних удмуртских авторов в библиотеки республики, коих только государственных и то более пятисот. Вот и ушёл бы весь тираж. Сколько уж об этом говорилось, а воз и ныне там…

– Проблемы перевода и книгораспространения – самые острые вопросы для всех республик России. Как они решаются в Удмуртии?

– Как решаются? Да никак не решаются… А проблему перевода можно решить самым простым и понятным всем способом: настоящий перевод – это тяжёлый труд, а за труд надо платить, материально поощрять, стимулировать переводчика. В СССР это понимали хорошо, а сейчас понимать почему-то перестали. В результате отлаженного процесса перевода произведений национальных литератур России как такового уже нет. Есть исключения – подвижники-альтруисты, но они, увы, погоды не делают.

А по книгораспространению… Я сейчас, к стыду своему, и не вспомню, сколько в Ижевске реально работающих книжных магазинов, предлагающих не специализированную литературу, а художественную. Вряд ли найдётся с десяток, и это на 600 с чем-то тысяч населения города. Но и там вы не найдёте художественных и других книг на удмуртском языке, им место только в закутке местного издательства, всё же ещё выпускающего книги на удмуртском языке – при условии периодического появления на то каких-то небольших бюджетных денег.

А про поступление новинок в библиотеки я уже говорил. Их фонды, чего уж там таить, просто бедны. Там мало местных авторов, а коль выпадает редкая возможность приобрести книги по госзакупке, то московским аллюром приходят книги Пелевина, Сорокина, Улицкой, Радзинского, Быкова и иже с н???.

ими.

– Как думаете, вернётся ли время, когда национальный писатель был бы известен и востребован в своей стране?

–У меня на этот вопрос есть несколько полноправных ответов. Первый: конечно же, вернётся, но уже при другой власти. Второй: а мне кажется, что он и сегодня так же востребован. У него есть своя аудитория, свои читатели. Может, и вернётся оно, время уважения к отеческим гробам…

А что до известности… Я знаю ныне блистательных авторов, представителей государствообразующего народа России. Их участь мало чем отличается от планиды национального российского автора – мало кто их знает. Их также не пригласят на столичное ТВ, московское радио никогда не попросит их комментариев на какую-то злобу дня текущего страны нашей, международной обстановки… Там свой, как говорится, пул. А у нас – судьба своя. Ведь не зря же мы были призваны на служение своим родным литературам. А по судьбе, начертанной нам ангельской рукой…

Три обязательных вопроса

– Статус писателя сегодня?

– У российского писателя, как у пасынка страны своей, никто не сможет отобрать его статуса – его бессребреничества, безверия во власть, его болей физических и духовных, соучастия сирым и обиженным, малым и старым, ослепительной любви к своей Родине. Его одинокой молитвы во спасение ближних своих и целого мира – как единого. Его робкого стука в божию дверь: «Отче наш, иже еси на небеси…» И нет выше этого статуса во всём человеческом свете.

– Какой, на ваш взгляд, должна быть литературная критика?

– Её назначение одно – открывать в самом авторе такие его тороватые ресурсы, о которых тот вряд ли даже и сам догадывался. А без этого критика как таковая – не та.

– Ваш совет начинающим авторам?

– Они вряд ли нуждаются в моих советах, а жаль… Не меня, а их. А более всего жаль эту звонко уходящую осень, набатом жёлтой листвы кричащую в наш космос: цените, берегите своё Время на Земле!