В своё время классик азербайджанской литературы, писатель-сатирик Джалил Мамедкулизаде (1869–1932) использовал в одном из своих эссе выражение «anlamaq dərdi» («тяжкое бремя понимания»), отразив таким нетривиальным словосочетанием собственное отношение к глубоким разломам в социальной сфере азербайджанского общества.

И эта философская метафора, ставшая подлинным открытием, нашла своеобразное продолжение в творчестве писателей более поздних поколений. В поэзии народного поэта Расула Рзы (1910–1981) содержится поэтическое обобщение этого бремени, способного привести к нравственным трагедиям. А народный писатель Анар (1938) рассматривает указанную проблему в качестве приоритетного ценностного ориентира для всех периодов общественного развития. В целом азербайджанская художественная мысль трактует тяжкое бремя понимания на уровне таких бинарных понятий, как интеллигенция и время, просветительство и невежество.

Надо признать, что столь сложное понятие часто использовалось в различных интерпретациях и в русской, и в европейской литературе XIX, начала XX в. Типичная тема отцов и детей, преподносимая в мировой художественной литературе как непонимание, априори есть открытый конфликт между патриархальными отцами и просвещёнными сыновьями. А привнесённое бессмертной комедией А.С. Грибоедова (1795–1829) понятие «горе от ума» почти является синонимом неологизма «тяжкое бремя понимания» Дж. Мамедкулизаде. Достаточно произведений схожей тематики найдём и в мировой литературе…

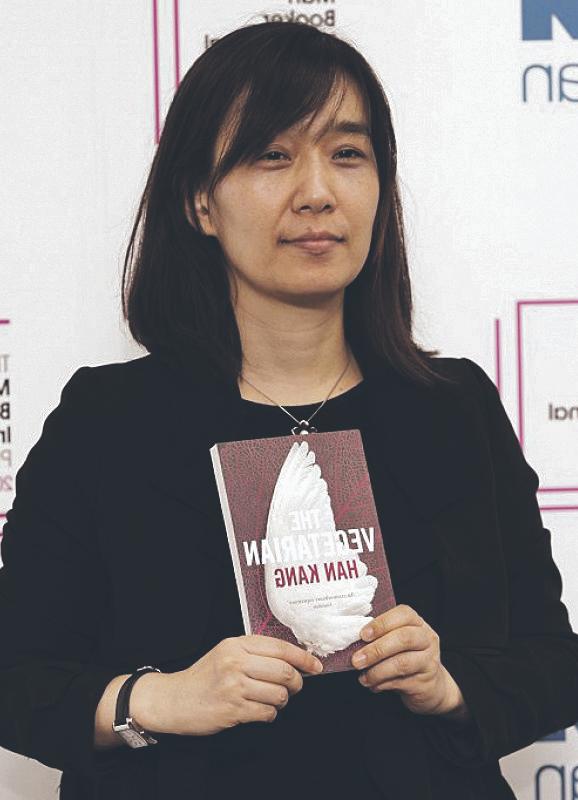

В контексте рассматриваемой проблемы представляет интерес роман «Вегетарианка» южнокорейской писательницы Хан Ган, ставшей лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 г. Родилась она в 1970 г. в городе Кванджу. Изучала корейскую литературу в университете Ёнсе в Сеуле, после обучалась в знаменитой Писательской мастерской при Университете штата Айова (США). Дебютировала в литературе как поэт в 1993 г., а через год как прозаик.

Хан Ган является обладательницей Букеровской премии и нескольких престижных корейских премий – им. Ли Сана и им. Манхэ. С 2013 г. она преподаёт писательское мастерство в Сеульском институте искусств.

В этом небольшом по объёму произведении мотив тяжкого бремени понимания художественно осмыслен автором применительно к морально-нравственным отношениям в семье, к напряжённости и даже трагичности человеческих отношений, обусловленных реальными жизненными ситуациями с их поистине разрушительными последствиями. И здесь писательница, можно сказать, зрит в корень проблемы.

Сопоставление «Вегетарианки» с соответствующими образцами азербайджанской литературы может быть основано как минимум на двух аспектах.

Во-первых, отражение в этом романе проблемы экзистенциальной потребности человека в духовности, включая потребность в общении, отчасти аналогично наблюдениям, а также восприятию и отображению данной социально значимой проблемы в творчестве Дж. Мамедкулизаде, Р. Рзы и Анара.

Во-вторых, Хан Ган, бесспорно, знакомая с опытом разработки этой темы своими литературными предшественниками, наблюдая порождённые ею глубокие разломы в нравственных отношениях, ощутила потребность воплотить тему на локальном уровне, через отношения в семье как ячейке общества. Безусловно, на сегодняшний день написано немало произведений о тяжёлых противоречиях в людских отношениях, но думается, что подлинное осмысление тяжкого бремени понимания впервые так ярко прозвучало художественно именно у Хан Ган.

Конечно, полностью отождествить переживание такого «бремени» героем Дж. Мамедкулизаде – Кефли Искандером (пьеса «Мертвецы», 1914) и героиней романа Хан Ган – Ким Ёнхе никак нельзя. Страдания первого – отзвук социальной трагедии, а вторая оказывается жертвой моральных устоев в собственной семье. Тем не менее общим знаменателем предпринятого нами типологического подхода следует считать проблему свободы личности, к которой активно стремятся эти персонажи. Следующие признания Кефли Искандера и Ёнхе как бы дополняют друг друга.

Искандер: «Мой учитель учил меня: старайся, дитя, хорошо учи уроки, однако ни от одного из этих невежд я не услышал нужных слов: дитя моё, стань человеком. Кого бы ни встретил, одно талдычат, что надо учиться, чтоб учёным стать…»

Ёнхе: «Сестра, мне постоянно делают уколы для выздоровления, однако не хотят понять…»

Важным фактором является среда, окружающая героев. Трагедия Искандера заключается в столкновении его просветительских устремлений с деспотичным социумом. Суть трагедии Ёнхе – в конфликте идеалов сформировавшей характер героини нравственной среды с её положением в семье мужа. Подобная ситуация, выходя за пределы личной истории героини, перерастает из конфликта в коллизию. В широком смысле в обоих произведениях речь идёт даже не о трагедии одной личности, а о глобальной общественной и личностной драме, об одиночестве души, лишённой полноценного общения.

Если в «Мертвецах» основной целью Дж. Мамедкулизаде было через образ Кефли Искандера выразить протест против оков социальной среды – «сборища сумасшедших», то «Вегетарианка» Хан Ган содержит посыл к разрушению патриархальных семейных отношений – тех же оков. И не случайно причиняющая столько страдания Ёнхе жизнь подобна описанному в романе нервно-психиатрическому диспансеру, в котором «лечат» героиню от вегетарианства.

Но на самом деле Ёнхе не принадлежит к привычным для нас вегетарианцам с их табу на красное мясо или вообще на пищу животного происхождения, хотя под воздействием снов, где видит заклание животных, постепенно отказывается от мясных продуктов, а в конце концов от приёма любой пищи и даже воды. Отказ от необходимых средств поддержания жизни подаётся здесь как протест против нравственного одиночества в окружающей её среде, что ведёт к полному вакуумному существованию героини.

Несмотря на принадлежность авторов к разным периодам, странам, национальным литературным традициям, идеи их произведений сближают Джалила Мамедкулизаде и Хан Ган в отношении к вечной экзистенциальной категории «тяжкого бремени понимания».

Впрочем, выражение этой идеи звучит в качестве запоздалого вывода и в словах сестры Ёнхе. Это происходит в финальных эпизодах, где описания бедственного положения Ёнхе могут быть восприняты и как своеобразный катарсис – выражение нравственного очищения от прошлого:

«Она просто ощущала боль от этой правды, пронизавшей её до кончиков волос. Если бы она вместе с Ёнхе не сбежала бы, перейдя с ней все преграды, если бы всё не рассыпалось как песочная башня, возможно, она сама была бы уничтожена…»

Пощёчина, полученная от отца в детском возрасте, стала причиной необычайной замкнутости Ёнхе. Женщина обделена не только интересом к окружающей среде, но и желанием нормально общаться не только с мужем, но и с родной семьёй. И эта замкнутость показана как путь героини к пропасти.

Убедительно реалистичное отображение тонкостей внутрисемейных отношений, целая галерея персонажей с индивидуальным нравственным миром и вместе с тем различными путями, приведшими их к схожей судьбе, придают роману редкое своеобразие и характеризуют замечательное психологическое мастерство автора.

Сама Ким Ёнхе, её родители, сестра, муж и деверь представляют, в совокупности, обобщённый облик представителей своей эпохи и своего социального слоя.

Интересно, что такой же обобщённый облик представляет и описанная в романе психиатрическая клиника, сконцентрировавшая конечную судьбу героев, живущих в вакууме одиночества, отрешённости, нравственной пустоты. Причём внимание автора приковано не только к Ёнхе, но и к другим обитателям. Тоскующие взгляды пациентов, особенно тяжёлых, направленные сквозь железные решётки окон на солнце, дождь, деревья, по-своему передают неосознанное желание этих несчастных людей получить малую толику общения. И самоотверженная попытка сестры «лечить» Ёнхе, стремление, хотя и запоздалое, понять её состояние есть одно из проявлений освобождения.

А сама Ёнхе, преодолевая железные преграды психбольницы, бежит в лес, ища в природе возможность обрести наконец свою внутреннюю свободу. Кстати, мотив взаимоотношения человека с природой очень чётко прослеживается в романе.

Таким образом, автор посредством энергии своего пера пытается донести до читателя идею необходимости нравственного оздоровления отношений между людьми. Полагаем, что в этом смысле эстетический идеал писательницы воплощён в образе Чиу – шестилетнего сына сестры Ёнхе. Взгляды автора на будущее опосредованно переданы во снах этого мальчика, живущего отдельно от отца ввиду глубоких конфликтов в семье. Эпизод с белой птицей, представленный автором как сон, является эхом претворения истинно светлых (белых) дней из утопии в реальность. Таким образом, Хан Ган, ввиду пока ещё недосягаемости необходимых нравственных отношений, воплощает мечту о возрождении «утопающей в грязи» жизни посредством мечты малыша о белой птице.

Бесспорно, привлекательным для читателя выглядит и необычное построение сюжета «Вегетарианки». Повествование идёт не от лица главной героини, её образ формируется через призму восприятия второстепенных персонажей, служащих рассказчиками в каждой из трёх частей книги (мужа Ёнхе – собственно «Вегетарианка»; мужа её сестры – «Пятно монгола» и самой её сестры – «Огненное дерево»). Каждый из них по-своему оценивает происходящее с героиней, но никто уже не в силах остановить стремительную метаморфозу её души. Мысли же и чувства самой Ёнхе лишь мелькают в тексте, оставляя открытым вопрос о возможности объективной оценки её образа.

В целом притчеобразное произведение Хан Ган – оригинальное художественное выражение писательского идеала: призыв вовремя понимать ближнего во имя спасения – в конечном счёте – всего человечества. И Хан Ган в полной мере оказалось присуще умение испытывать тяжесть бремени понимания мира, по ёмкому определению азербайджанского классика Джалила Мамедкулизаде.

Иса Габиббейли, президент НАНА, академик