Уже более четверти века в соответствии с президентским указом, «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук», 8 февраля отмечается День российской науки. А ещё эта дата – День Санкт-Петербургского государственного университета. Впрочем, речь сегодня пойдёт немного об ином…

В городе на Неве наука удивительным образом сосредоточена в совершенно определённых его пространствах. В одних местах расположены научные учреждения, в других их нет. Учёные любят жить в одних местах и абсолютно не любят в других. Почему? Любой город – урочище, состоящее из множества себе подобных, где разное соединено, сведено в единое целое. Он всегда раздёлен между разными людьми, профессиями, культурами, народами, верами. Где-то живут богачи, где-то люди победнее. Где-то шумят улицы, на которых каждый первый этаж – магазин, ресторан или мастерская. В стороне – тихие «спальные» улицы. В каждом урочище города – свои занятия, нравы, традиции. Университет – всегда урочище в урочище, как Латинский квартал в Париже. Почему он Латинский? Потому что разноплемённое сборище профессоров, учёных, студентов между собой общалось на латыни. Париж разговаривал на языке, который отличался от латыни всё больше, а съехавшиеся в университет со всей Европы учёные люди – на языке Цицерона и Плиния.

В кипении громадного Санкт-Петербурга уже в XIX веке сложились урочища культуры, причём разные. Как отмечал Дмитрий Лихачёв, «в городах и пригородах существуют районы наибольшей творческой активности. Это не просто «места жительства» «представителей творческой интеллигенции», а нечто совсем другое. Адреса художников различных направлений, писателей, поэтов, актёров вовсе не группируются в некие кусты. В определённые кусты собираются «места деятельности», куда тянет собираться, обсуждать работы, беседовать, где обстановка располагает к творческой откровенности (прошу извинения за это новое вводимое мной понятие), где можно быть «без галстука», быть во всех отношениях расторможенным и в своей среде. Примечательно, что тяга к творческому новаторству возникает там, где появляется группа потенциальных или действительных единомышленников. Как это ни парадоксально на первый взгляд может показаться, но новаторство требует коллективности, сближений и даже признания хотя бы в небольшом кружке людей близкого интеллектуального уровня.

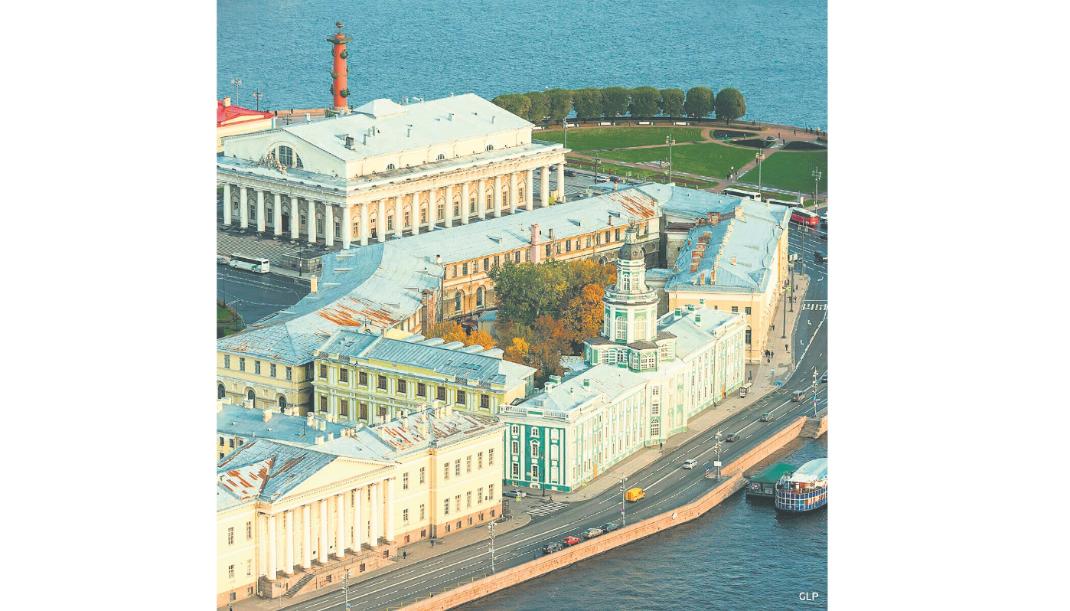

Лихачёв даже «наметил наличие в Петербурге в первой четверти ХХ века районов различной творческой активности». «Чёткая «интеллектуальная граница» пролегала в Петербурге первой четверти ХХ века по Большой Неве. По правому берегу, на Васильевском острове, располагались учреждения с традиционной академической научной и художественной направленностью: Академия наук с Пушкинским Домом, Азиатским музеем, Кунсткамерой, Библиотекой Академии наук, являвшейся в те годы значительным научным центром, Академия художеств, Университет, Бестужевские курсы и… ни одного театра. Иным был интеллектуальный характер левого берега Большой Невы…», причём «различие правого и левого берега Большой Невы ясно осознавалось в своё время».

В разных урочищах Петербурга собираются люди с общими творческими интересами. В них устраиваются весьма различные учреждения. Основанный в 1756 году театр не удержался на Васильевском острове. Академия наук перебралась с Петроградской стороны на Васильевский.

Мы не в состоянии предположить, почему именно Васильевский остров превратился в главное урочище академической науки. А он начал «превращаться» буквально с момента основания города. Здание «Палат Санкт-Петербургской академии наук, Библиотеки и Кунсткамеры» было заложено в 1718 году и достроено в 1734 году. «Пречудесных кунштов камера» – не что иное, как современный Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН – первый в России публичный музей.

Основанная в 1725 году Академия наук изначально располагалась на Петроградской стороне – в Шафировском дворце и соседних зданиях. Но в 1723 году умирает вдова «царя Ивана»: сводного брата Петра Великого от Милославской. Специально для неё в 1710–1720 годах шло строительство роскошного каменного двухэтажного дворца: на стрелке Васильевского острова. И в 1725 году императрица Екатерина I передаёт недостроенный дворец Академии наук. Далее здание достраивается уже с учётом нужд академии.

Здание Двенадцати коллегий строилось с 1722 года – и никак не для академических целей, а как часть особого административного квартала. Однако в 1804 году в этом творении Доменико Трезини уже располагается Педагогический институт, Государственный архив, синодальная типография и синодальная книжная лавка. В 1830 году всё здание передают Санкт-Петербургскому университету.

Не менее интересна и история Дома академиков. На его месте с 1716 года отводят участки: владельцы определённого числа «крестьянских душ» обязаны построить в новом городе дома. Строили в самых разных местах; многие разорялись, да и просто не желали жить в Петербурге. Вот и Дом Волкова отошёл было военной коллегии и использовался для хранения провианта. Пока 24 августа 1736-го не появился указ императрицы Анны Иоанновны, по которому «для житья академических служителей вышеописанный купленный у Волкова дом отдать в ведомство Академии наук, и что надлежит в нём вычинить из положенной суммы на канцелярию от строений, дабы впредь к той академии для житья вышеописанных учеников особливых домов не нанимать».

В 1758–1759 годах Михайло Васильевич Ломоносов превращает недостроенное здание в 3 этажное сооружение. Здесь разместились мастерские Академии наук: словолитня (то есть мастерская по изготовлению печатных литер и типография), переплётная мастерская, барометренная, инструментальная токарная, гравировальная. В подвальном этаже находились квартиры технических работников академии. Дом жил своей вовсе не скучной жизнью: в 1770-е годы на чердаке физик и астроном Логин Крафт оборудовал обсерваторию и 12 марта 1773 года наблюдал солнечное затмение. В 1770–1781 годах здесь жил заведующий инструментальной мастерской, знаменитый Иван Кулибин. В 1776 году во дворе он построил модель деревянного однопролётного арочного моста через Неву. В 1808 году зоолог и палеонтолог член-корреспондент Академии наук Михаил Иванович Адамс именно в этом доме собрал первый в истории полный скелет мамонта, привезённый с побережья Ледовитого океана. Тот скелет и по сей день хранится в Зоологическом музее.

В 1875–1977 годах в одной из квартир на первом этаже размещались лаборатории отдела вычислительной техники Физико-технического института им А.Ф. Иоффе АН СССР. Позже они преобразованы в Ленинградский (с 1990 года – Санкт-Петербургский) институт информатики и информатизации РАН, который перенесён в отдельное здание, но не очень далеко – на 14 ю линию Васильевского острова. Жил здесь изобретатель электрической дуги Владимир Петров. Жил основатель русской теории вероятности, теории чисел и теории функций Пафнутий Чебышев, а также выдающийся физик и электротехник Борис Якоби и создатель общей теории устойчивости и теории фигур небесных тел Александр Ляпунов. В середине двадцатого столетия по прямой инициативе президента АН СССР Сергея Вавилова на Доме академиков появились первые мемориальные доски. Тогда их было 19, сегодня – уже 29. С 1949 года на втором этаже Дома академиков, в квартире № 11, работает Мемориальный музей-квартира Ивана Петровича Павлова – нобелевского лауреата, создателя науки о высшей нервной деятельности.

В разное время жильцами этого здания являлись около сотни выдающихся деятелей отечественной науки: арабист Крачковский, палеонтолог Борисяк, китаевед Васильев, горный инженер и геолог Карпинский, биолог-эмбриолог Ковалевский, математик Марков, основатель российской индологии Ольденбург, математик и механик Стеклов, минералог Ферсман и его знаменитый на весь мир учитель Вернадский… Конечно же, не все великие удостоились памятных досок.

Вот и получается, что джинн российской академической науки вылетел именно с Васильевского острова, который с полным правом заслуживает того, чтобы величать его Учёным островом. Впрочем, джинн-то этот крыльев не опустил…