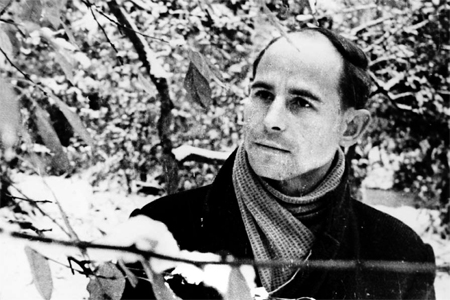

Литература о творчестве Николая Рубцова после его ухода несчётна. Репутация «тихого лирика» закрепилась за ним с твёрдостью печати или технического определения. Но настоящий духовный исток этого определения всё будто ускользает от критики или нарочито не договаривается ею. А причина, вероятно, в болезненной сложности такого внешне красивого понятия, как «тихая лирика». Ясно, что такая поэзия не для стадионов и Политехнического музея. А только существо дела тоньше и дальше.

После выхода его «Избранного» в Северо-Западном издательстве в 1974 году я думал, что нашёл место для «тихой лирики» в русле нравственных исканий русской поэзии и писал тогда в газете «Вологодский комсомолец» (слава Богу, нашёл сегодня эту пожелтевшую заметку в старой папке): «Тихая лирика» живёт в поэзии от века. И когда Пушкин пишет «Брожу ли я вдоль улиц шумных» – это «тихая лирика». И когда Лермонтов печалится «И скучно, и грустно…», и когда Тютчев вздыхает «О, как на склоне наших лет…», и когда Пастернак, Соколов, Жигулин… «Тихая лирика» – это собеседование с собою без посторонних с обнажённым сердцем. Это голос человека, выслушанный человечеством…»

А когда читал его только что впервые вышедшие «Подорожники», я был в деревне и на дворе стояла весна. Деревня звенела от птиц, и слышнее всего были скворцы. Наступал очередной рассвет природы, её утро – так нежен был воздух, так чиста едва пробивающаяся ювелирная листва на чеканных черёмухах, таким свежим золотом горели на синеве небес серёжки берёз. И именно среди этой праздничной весны я со всею отчётливостью ещё не словами, а дословесным озарением понял, что «тихая лирика» – течение прощальное.

В Рубцове деревня ещё жила полно и мощно, всевластно. Он только предугадывал злую силу городского противостояния. Поминая доесенинскую деревенскую лирику от Кольцова до Полонского, можно цитировать стихи наугад, и в каждом – приветливом, грустном, скорбном, возвышенном – будет слышна явственная слитность явления и чувства, причины и переживания. Каждое слово будет органично, потому что поэт воспринимает деревню как часть своего нравственного мира – устойчивую и внутренне целостную. Он восхищается природой, глубокими характерами мужиков, любуется нарядной игровой праздничностью или скорбит о бесправии, зовёт к пробуждению самосознания, но всё это он делает изнутри, из чувства нравственного единения. Он может ненавидеть, обличать, утешать и благословлять, но всё это будет в народе, в природе, в деревне, как вечно сущей, пребывающей, с устойчивым миром предания, с глубокими корнями, которые и не ощущаются корнями, потому что пока всё целостно и полно.

Русский писатель был на этой земле и в этой деревне не гостем, даже если его и звали барином. Общность культуры, народность, слитность русской литературы с крестьянским бытом – замечательны. Так было всегда. Есенин не был «последним поэтом деревни». В нём она ещё жила полно и всевластно. Он только предугадал наступательную силу вторгающегося города. Деревне предстояло пройти ещё большой путь, прежде чем корни начали разрушаться, прежде чем явилась «тихая лирика» как знак глубокой необратимой перемены нравственного самосознания деревенского человека.

Возвратившись после городских скитаний, после морской службы и бродяжничества к родной вологодской земле, Рубцов уверял себя: «Тихая моя родина, я ничего не забыл» – и, наверное, верил, что это действительно так – так была любовна его память, так остро воспринимал он деревню и так страстно клялся ею, так высоко чувствовал в себе голос её красоты, её духовной сосредоточенности и желанной цельности.

Но что-то уже тревожило его, не было успокоения. Пуповина оказалась надорвана. Дороги назад не было – «вернулся я – былое не вернётся».

Деревня оставалась тут рядом, перед глазами, но он уже не был её жителем. Родина уполномочила его сказать о неслышном, но тревожном переломе. И он не зря острее других чувствует, что «сиротеют душа и правда, оттого что – молчи! – так никто уж не выразит их». Мысль и чувство бьются в противоречии: «Я чуток как поэт, бессилен, как философ», но зато он так слышит «печальные звуки, которых не слышит никто», что мысли останется только догнать и назвать причину обрыва. Муза стучится с дедовской памятью единства и зовёт, зовёт обратно, и он ещё может на минуту обмануть себя, что ничего не забыл, что бытовым возвращением ещё можно вернуть и давнюю душу. Казалось, ещё можно объяснить причину тоски и как-то согласить себя с собой.

Ах, город село тарантит…

Ах, что-то пойдёт на слом…

Только детское его сердце не зря строфой раньше проговорилось о более сложной, человеческой стороне проблемы:

Но хочется как-то сразу

Жить в городе и в селе…

Не одному ему хотелось; многие в его поколении уже «прижились» в этом промежутке и сами снисходительно роняли о своих вчерашних товарищах: «Дере-е-евня»…

А только человеку с устойчивой памятью, да ещё русскому земному поэту, посланному этой землёй сказать о своей тревоге, такой компромисс не удаётся. Он острее других видит, что жить там и тут не получится – окажешься между. И внезапно и остро осознаёт, что одинок:

Железный путь зовёт меня гудками,

И я бегу, но мне по себе…

Вот и определение всего существа этой лирики – «не по себе». Не по себе поэту, не умеющему воссоединить душу, не по себе читателю, заражённому тревогой поэта и открывшему в себе тот же ранящий зов корней и тоже не знающему возврата. Не надо толковать старые ценности бессмертными, а новые – бессодержательными. Смена исторически предрешена. Но без боли такие переходы не совершаются. О внешних переменах деревни написано много, внутренние ещё остаются заперты. Идёт, в сущности, пока тоже их исследование. Поэзия по пророческому своему обыкновению свидетельствует о глубинных сдвигах сознания. Всё написанное Рубцовым, как всякое действительно талантливое творчество, отмеченное подлинным прозрением, достойно внимания не только с точки зрения художественных достижений, но и с точки зрения откровений социальнонравственных. «Тихая лирика» оказывается лирикой гражданской, социальной, стократ более насущной, чем пустая риторика безжизненных публицистов.

Теперь, я думаю, не будет слишком поспешным сказать, что Рубцов – подлинно последний поэт деревни. С ним ушла высокая истинная боль этой темы. У немногих продолжателей она уже будет только «темой», а боль уходила с ним: «И, разлюбив вот эту красоту, я не создам, наверное, другую». Договорят его правду до точки и простятся с крестьянской Россией великие «деревенские писатели».

Не случайно он много писал о смерти. Его биографическая смерть в самом «поэтическом» (пушкинском, байроновском, моцартовском, вампиловском) возрасте окрасила его стихи светом предчувствия, предсказания, но существо здесь глубже. Тут была жива уходящая сегодня диалектика личного и социального. Это были стихи об уходе традиционного сознания, о невозвратности земной связи, о прощании поэзии с исторической памятью:

Как всё это кончилось быстро,

Как странно ушло навсегда.

Теперь, после него и «деревенских писателей», уж подлинно навсегда. «Тихая лирика» в Рубцове уже глядела на деревню со стороны аналитическим, прощающимся взглядом. Эта анатомия простых чувств, их обнажённость сама по себе была знаком разрыва с повседневным внутренним бытием нашей, высоко сказать, народообразующей деревни, знаком окончательного прощания с ней.

Уходит на наших равнодушных глазах целая культура, складывавшаяся веками, глубоко укоренившаяся в нас, и на её место заступает новое время с качественно новым этическим и эстетическим сознанием (как пошутил один умный дяденька, «дьявол эстетики победил ангела этики»).

«Железный путь» (теперь уже не железный, а цифровой) «зовёт гудками» всё настойчивее, и уже нельзя не услышать этого призыва и не отозваться ему.

Поэт думал о нём без бодрости, но и без страха, спокойно смотрел в лицо времени, надеясь на его всё-таки гуманистическое существо, потому что понимал, что:

Все мы почти над кюветом

Несёмся куда-то стрелой.

И есть соответствие в этом

С характером жизни самой.

Ах, есть, есть соответствие, но поэты приходят не для оправдания торопливого времени, а для предупреждения, чтобы мы над этим общим «кюветом» неслись «стрелой» не вслепую, а с зорким сердцем и умной памятью.