Беседу вела Елена Елагина

В журнале «Знамя» (2025, № 6) вышел роман Александра Мелихова «Второе пришествие варягов» – первый опыт известного писателя в жанре альтернативной истории с элементами и утопии, и антиутопии. С вопроса о непривычном для автора жанре нового произведения, обозначенного как «Документальная грёза», и началась наша беседа.

– Саша, мне кажется, я читала почти все твои книги. Они хорошо и остроумно написаны, достаточно реалистичны (только в недавних романах появлялся фантастический элемент), в них обычно решались какие-то вполне актуальные проблемы. Почему вдруг антиутопия, она же альтернативная история?

– Мне много лет хотелось написать о Финляндии, в «Интернационале дураков» она даже проглянула как райский уголок, где герой нашёл свою любовь. Я бывал в этой скандинавской стране много раз, немало читал о ней, печатал о ней разные статьи в разных журналах и убеждался, разумеется, что, при всех её редких достоинствах, рай всё-таки возможен только на небесах, а на земле без войн не обойтись, как это ни ужасно. И мне вдруг стукнуло в голову: а что, если бы Маннергейм, как он и хотел, сумел восстановить Российскую империю? Понятно, что, случись это в реальности, совершенно невозможно предсказать, как бы развернулись события. Но тут уж я решил раз в жизни дать себе волю, придумать правителя, каким реальный Маннергейм наверняка не был бы. Он не объединил бы красный флаг с двуглавым орлом, не стал бы поддерживать Кандинского – Малевича – Филонова, не стал бы на взлёте отстреливать Гитлера… Но я и не называю его имя, да и всю историю Северного орла рассказывает сумасшедший. В итоге история начинается как утопия, а завершается как антиутопия.

– Сейчас мода на антиутопии. Причем одна страшнее другой. Недавно даже какую-то премию объявили за оптимистическую антиутопию. Никто не верит в светлое будущее? И фантасты в том числе?

– Оптимистическая антиутопия – это, по-моему, оксюморон. Утопии витают в облаках, антиутопии стоят на земле, о которую расшибаются люди, попытавшиеся взлететь за утопическим мороком. Мы пока что лишь пытаемся подняться с земли. Я и не нарисовал райскую Россию, она таковой может показаться лишь в сравнении с тем адом, через который она прошла в двадцатом веке.

– В твоём новом романе, «Второе пришествие варягов», герои различают несколько типов людей: соловьи, петухи, бобры и павианы. Расшифруй, пожалуйста, для недогадливых читателей, кто имеется в виду.

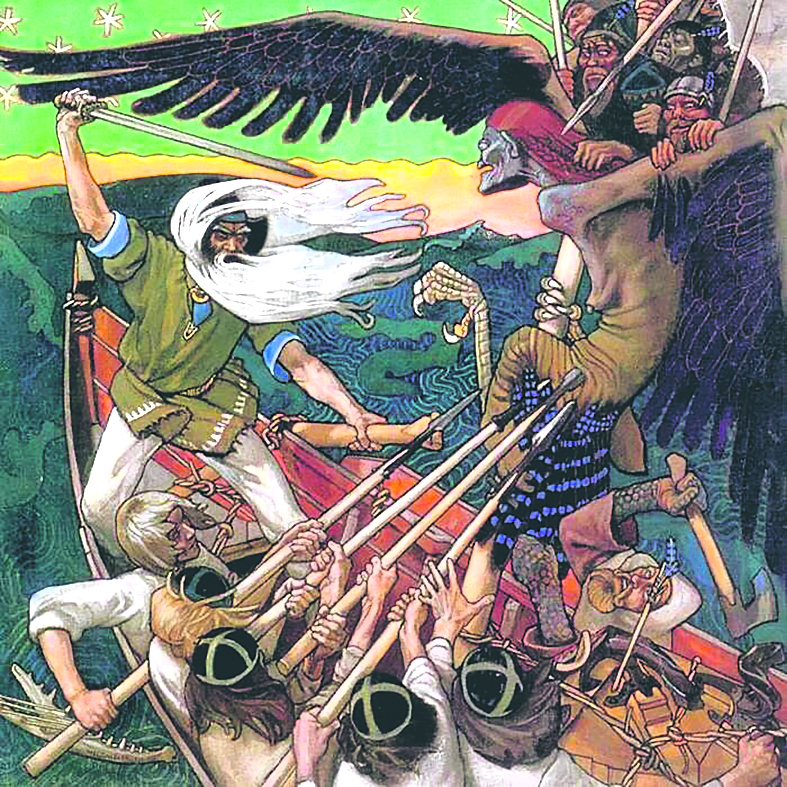

– Прежде всего, не нужно понимать это разделение слишком буквально – это миф, переданный сумасшедшим. Если коротко, есть люди разных пород. Люди-бобры любят обустраивать хатки, наводить уют; люди-соловьи обожают выводить красивые трели; люди-петухи ищут поводов позадираться, а люди-павианы жаждут отнимать и унижать. Отнимать не из жадности, а из-за ненасытной жажды власти, жажды наслаждения чужой покорностью и униженностью. Вот они-то и начинают войны. Не из-за рынков и территорий, не из-за исторической мести или идеологии, а из-за бесцельной жажды отнимать и покорять. Вот Северный орёл в мифологии безумца и уничтожает причину войн, избавляясь от павианов. Он обладает даром их распознавать.

– Как мне представляется, павианы – всего-навсего сверхактивные предприниматели, у которых один бог: прибыль любыми путями. Последние три года развенчали все сказки про социально ориентированный бизнес. Ведь это наша нынешняя идеология – культ золотого тельца и прибыль любой ценой. Когда говорят, что у страны нет идеологии, это не так. Государство без идеологии не живёт. Идеология есть всегда, просто не всегда её можно без стеснения объявить государственной.

– Если идеология не объявляет себя верховной истиной, а вынуждена маскироваться, то это уже не идеология, а просто совокупность интересов и предрассудков каких-то групп. Мой мифотворец в романе как раз настаивает на том, что идеология не имеет никакого значения: павианы любую идеологию поставят на службу своей жажде отнимать и унижать. А среди предпринимателей много, мне кажется, именно бобров, любящих что-то обустраивать и организовывать, – Форд, Эдисон, Путилов, на мой взгляд, были ближе к бобрам. Даже самый алчный и тщеславный бизнесмен желает быть всего лишь богаче и влиятельнее прочих, но жажды топтать побеждённых у него нет. Он может их даже снисходительно похлопывать по плечу.

А есть человеческий тип, жаждущий именно топтать. Причём в низах его не меньше, а может быть, и больше, чем в верхах, – посмотреть на какого-нибудь гопника или алкаша. В эпохи смут из глубины поднимаются такие монстры, по сравнению с которыми Наполеон показался бы гоношистым гимназистом. Ни Пугачёв, ни Троцкий, ни Гитлер не были предпринимателями.

– Большевики надеялись воспитать нового человека, человека коммунистического общества. Как у Маяковского: «Чтоб вся / на первый крик: / – «Товарищ!» – / оборачивалась земля». Не вышло. Едва отпустили вожжи – получилось то, что имеем. А как ты думаешь – сколько сейчас в нашем обществе всех этих четырёх типов людей в процентах по каждому типу?

– Всё-таки миф, сотворённый сумасшедшим, нельзя напрямую применять к реальному обществу. В чистом виде ни один тип почти не встречается.

– Цитирую: «Главное орудие растворения (малого народа в большом. – Е. Е.) не угроза, а соблазн». Вроде и не поспорить. Разверни немного эту мысль.

– Главной чертой всякого народа Северный орёл считал не алчность, но гордость. Осуществляющую экзистенциальную защиту личности – люблю повторять я. Но если чужая жизнь начинает казаться более красивой, более сытой или шикарной, то своя перестаёт защищать, захочется влиться в более красивый, престижный, богатый и могущественный мир. Так и происходит ассимиляция.

– В первой части романа ты нарисовал государственную идиллию: хорошо образованный разумный государь, тонко понимающий, что нужно и верхам, и низам, и устраивающий жизнь в своём государстве так, с таким балансом, что всем очень неплохо. Это несбыточная мечта или ответ кому-то? Макиавелли, например?

– И ему, и всем нам, бросающимся из крайности в крайность: когда нам осточертел тотальный контроль, мы возжелали абсолютной свободы, показалось, что эпоха войн уже миновала, государству достаточно держать в узде уголовников, следить за соблюдением контрактов и так далее. Когда же оказалось, что свобода открывает путь всем накопившимся вековым обидам и амбициям, то многим из нас начинает казаться, что людей нужно держать в железных рукавицах, иначе они пожрут друг друга. Гоббс так и считал, насмотревшись на английскую смуту. Вот мне и захотелось показать правителя, которому не требуется зажимать всех, достаточно держать в узде определённый человеческий тип, по которому нельзя судить обо всём человечестве.

– Но с его смертью всё возвращается на круги своя. Более того, великого Северного орла предают поруганию. Людская неблагодарность глупа и неистребима?

– Вот этой мысли мне и хотелось возразить: глупа и неистребима неблагодарность не человеческого рода, а всё того же человеческого типа. Мне кажется, пора мыслить не огромными группами (нации, классы), а психологическими типами.

– Саша, в кровавой главе «Карельский герой» ты от лица финского юноши – «освободителя» нарисовал столь ужасающие сцены, по сути, гражданской войны, что не каждый нынешний читатель сможет их выдержать. Что хотелось этим показать? Что война недопустима? Но как унять павианов, алчущих чужих ресурсов?

– Пацифистскому порыву юнца, наглядевшегося на ужасы реальной гражданской войны, в романе возражает Северный орёл: война допустима лишь как средство избежать ещё большего зла.

– Самое страшное читателя ожидает в финале, когда волшебным образом генетики обнаруживают ген павианства и возможность уничтожения его носителей, чтобы установить вечный мир и самое справедливое общество из возможных. И вот в большой аудитории, где собраны представители разных национальностей, ярые поборники самого справедливого и честного общества распыляют это вещество, в результате уничтожающее всех. То есть ген павианства тотален и неистребим? Его не в силах уничтожить ни религия, ни идеология? Вообще ничто?

– Боюсь, что так. Хотя ген павианства – это лишь метафора. Не случайно в романе те, кто жаждет окончательного решения «павианского вопроса», сами оказываются павианами. Мир трагичен, он не допускает выбора между добром и злом, он требует вечного поиска наименьшего зла.

– А если спуститься с исторических небес на землю… Ты уже больше года возглавляешь петербургский журнал «Нева». Что в нём с тех пор изменилось? Какова нынешняя концепция журнала?

– Журнал должен быть зеркалом, где читатель видел бы свою жизнь исполненной значительности и смысла, которых она сама по себе не имеет. Дело литературы – возвышать, преображать страшное в красивое, скучное в интересное, а гадкое в смешное. И журнал должен предоставлять ей такую возможность, не думая о коммерческом успехе.

Наши новые рубрики стараются формировать эстетически привлекательный образ мира, в котором мы живём. Рубрика «Архипелаг Благородства», например, рассказывает о разных благородных случаях, которым были свидетелями наши читатели. В «Нестоличной России» известные авторы представляют менее известных, в «Любимых уголках России» каждый может рассказать о своих любимых местах. Ещё планируем рубрику «Красивая старость».

– А какой бы ты хотел видеть «Неву» в идеале? И с какими авторами?

– С теми, какие есть в стране. Моё дело не мечтать о золотом веке, а не упускать те таланты, которые без моей помощи могут затеряться в океане графомании, или, выражаясь мягче, художественной самодеятельности. У нас печатаются и маститые москвичи – Леонид Бежин, Борис Евсеев, Евгений Попов, Игорь Шумейко, и маститые петербуржцы – Сергей Арно, Андрей Аствацатуров, Евгений Каминский, Дмитрий Каралис, Павел Крусанов, Михаил Кураев, Светлана Мосова, Сергей Носов, Вячеслав Рыбаков, и молодые – Курапцев, Арина Обух, Пятков, – всех не перечислить. Хорошо представлен Нижний Новгород: Дмитрий Бирман, Елена Крюкова, Олег Рябов. Особенно горжусь женской плеядой – Айгуль Ахметова, Мария Бушуева, Кира Грозная, Елена Долгопят, Вера Калмыкова, Елена Колина, Саша Николаенко, Юлия Щербинина… Заранее прошу прощения, если кого-то забыл. И спешу оговориться: речь только о прозе и эссеистике, поэзия –слишком тонкая материя для краткой беседы.

– Отмечает ли редакция лучшие тексты за прошедший год, как это практикуют многие журналы?

– Не уверен, что стоит это делать. Наградить одного – обидеть остальных, а плохих вещей мы почти не печатаем.

– Какой тебе видится современная российская проза? Просматриваются ли в ней интересные течения?

– Она такова, какой только и может быть человеко-центрическая проза, сосредоточенная на частной жизни. В сущности, это и есть победа либерализма в искусстве. Либерализм ничего великого никогда не создавал, но отдельным авторам, Саше Николаенко или Павлу Мейлахсу например, удаётся и в повседневности разглядеть высокую трагедию. Я тоже пытаюсь это делать, но насколько удаётся – судить не мне. А просто хорошей прозы много. Для эстетизации повседневности вполне достаточно.

– Как представляется, многие, особенно возрастные читатели, в последнее время отдают предпочтение нон-фикшен, а к художественной прозе интерес снижается. Сможет ли переломиться эта ситуация?

– Я думаю, что люди, способные обливаться слезами над вымыслом, составляют такое же меньшинство, как и люди с хорошими музыкальными или математическими способностями. Несколько миллионов, небольшая европейская страна. Остальные читают из подражания или в поисках информации, которую сейчас гораздо легче найти в документалистике. Если эстетические восторги человеку чужды, то чтение серьёзной прозы ему не приносит ничего, кроме скуки. И незачем его к нам завлекать. А вот тех, кто рождён для постижения красоты (для них мы и пишем!), – вот тех жалко, они остаются без эстетического пропитания. И переломить эту ситуацию может только государство, предоставляя государственные СМИ для пропаганды серьёзной литературы. Здесь огромную роль могли бы сыграть толстые журналы как инстанции вкуса.

Но, к сожалению, государство не понимает опасности эстетического авитаминоза, который был одной из причин распада СССР. Наша жизнь перестала нам казаться красивой в его декорациях.

Что же до интересных течений, то они создаются не шедеврами, а манифестами, то есть наполовину шарлатанством. Наверно, какие-то тусовки пытаются объявить себя новым словом, я за этим не слежу. Интересных же произведений, повторяю, вполне достаточно для пропитания эстетически одарённого меньшинства.

– Золотой век русской литературы навсегда остался в позапрошлом веке или ещё есть надежда не то чтобы на его повторение, но на появление значительных вещей?

– Золотой век русской литературы, так же как золотой век греческой и римской архитектуры, итальянской живописи или немецкой музыки, я думаю, навсегда остался позади, ибо всё это были достижения аристократических эпох, устремлённых к чему-то сверхчеловеческому, долговечному. Что же до надежды на появление значительных вещей, то любой нормальный писатель счёл бы этот вопрос оскорбительным, заявив, что вовсе не считает свои книги чем-то незначительным. Но я не нормальный писатель, не претендую на величие и даже считаю, что для эстетизации текущей жизни хорошие писатели важнее гениальных. Гениальные творят альтернативные миры, в которых читателю трудно узнать собственную жизнь, – кто узнает себя в героях Платонова или Зощенко? Достоевского, Гоголя? Да и Толстой тратил свою нечеловеческую изобразительную силу на то, чтобы доказать, будто счастье можно найти лишь в какой-то «естественной» жизни, заведомо невозможной. Чехов неустанно доказывал, что честные умные люди обречены на тоску и одиночество, и это, к счастью, тоже далеко от истины. Все великие русские писатели были утопистами либо антиутопистами, а наши авторы, как правило, и не замахиваются на невозможное, не вгоняют читателя в тоску по тому, чего нет на свете, и не запугивают его картинами устрашающего будущего, о котором никто ничего знать не может.