Воспоминания о прожитом и пережитом

Переходные эпохи всегда чреваты не только обострением социальных проблем в обществе, но и заинтересованным вниманием людей мыслящих, живущих духовными интересами времени в поисках выхода из очевидного тупика развития страны и народа.

Именно такой была порубежная эпоха в России конца XIX – начала XX века, когда в большую литературу входили молодые писатели, оставшиеся верными либо идеалам классики, либо решительно опровергавшими их наследие. Среди этих молодых был и Викентий Вересаев (Смидович). Он на всю жизнь сохранил «завещание» отца, который на дарственной сыну книге стихов А.К. Толстого написал стихотворение А. Навроцкого, в котором были строки: «Действуй свободно, не уставая, / К свету и правде людей призывая!»

От отца – врача и общественного деятеля Тулы – он позаимствовал интерес к острым проблемам жизни, умение трезво оценивать возникающие в миру коллизии и способность самостоятельно искать выход из создавшегося положения. Неслучайно в дневнике выпускника гимназии 1884 года появляется запись: «Вперёд, вперёд! В жизнь, в кипучую жизнь. Бросить эту мёртвую схоластику, насколько можно, окунуться в водоворот современных интересов, выработать в себе убеждения живые!» О его понимании этих «живых убеждений» свидетельствует сам В.В. Вересаев, вспоминая годы учёбы на историко-филологическом факультете Петербургского университета: «Если в петербургское моё время общее настроение студенчества было нерадостное и угнетённое, то теперь, в конце восьмидесятых и начале девяностых годов, оно было чёрное, как глухая октябрьская ночь. Раньше всё-таки пытались хвататься за кое-какие уцелевшие обломки хороших старых программ или за плохонькие новые – за народничество, за толстовство, за теорию «малых дел», – тогда возможна была проповедь «счастья в жертве». Теперь царило полное бездорожье».

Речь шла о смысле жизнедеятельности человека, жаждущего сделать что-то полезное, нужное людям. Именно это осознание привело В. Вересаева в Дерпт, где он занимался медициной, а затем долгие годы практиковал как врач.

Уже в гимназии, а затем в университете он пробовал свои силы в литературе: писал стихи, рассказы. Настоящий успех принесла ему повесть «Без дороги» (1894), явившись своеобразным итогом идейных и художнических исканий этих лет. Она открыла список цикла произведений В. Вересаева об интеллигенции, среди которых был рассказ «Поветрие» (1897), повести «На повороте» (1901), «К жизни» (1908) и др.

В центре повести «Без дороги» оказавшийся на идейном бездорожье доктор Дмитрий Чеканов, от имени которого ведётся повествование. Трагическое мироощущение, коим он пронизан, порождено бесперспективностью дел, какими приходилось заниматься. На вопрос кузины Наташи, как жить, за что бороться, он честно признаётся: «Я не знаю! – в этом вся мука». Сам он едет в Донбасс, где вспыхнул очаг холеры. Думает, что его участие в борьбе с эпидемией принесёт пользу. Но всё обернулось трагедией – он оказывается жертвой толпы, увидевшей в нём источник бед и болезней. В записи умирающего Чеканова, адресованной Наташе, писатель воспроизвёл свои мысли и раздумья о будущем, о смысле жизни, которые придают повествованию оптимистическое звучание: «И я говорю ей, чтобы она любила людей, любила народ, что не нужно отчаиваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу».

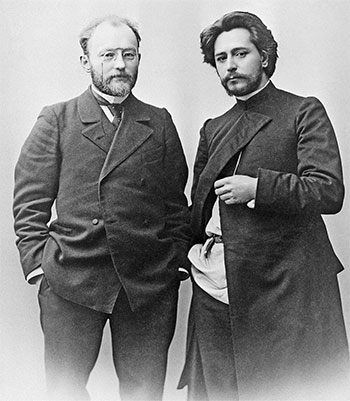

В процессе художественного поиска идеала Вересаев вырабатывает свою стилистику, откровенно тяготеет к форме дневника, которая позволяет напрямую выявить мировоззренческую позицию. Наибольшим успехом его раздумий, суждений и выводов о судьбах русской интеллигенции явилась книга «Записки врача». Она была замыслена ещё в 1892 году как «Дневник студента-медика». Писал же он её на протяжении пяти лет, с 1895 по 1900 год. Книга органично связана с его повестями и рассказами. Как отмечала критика, в ней писатель проявил себя как жёсткий и объективный реалист. Именно это обстоятельство привлекло к ней внимание Л.Н. Толстого и обусловило её огромный общественный резонанс. Кстати, в 1903 году он посетил великого художника в Ясной Поляне. А до этого познакомился с А.П. Чеховым и Л.Н. Андреевым.

Практикуя на селе, автор-рассказчик обращается к социальным проблемам деревни, которая вырождается, брошенная на произвол судьбы властями предержащими. Но неужели она погибнет из-за того, что у нас мало врачей? – задаётся вопросом автор «Записок». И он приводит читателя к выводу о несостоятельности проповеди совершенствования частной жизни, призывает к общественной заинтересованности в судьбе русского села, что помогло бы изменить социальный статус крестьянства. Заканчиваются «Записки» призывом русской интеллигенции: «Единственный выход – в сознании, что мы – лишь небольшая часть одного громадного, неразъединённого целого, что исключительно лишь в судьбе и успехах этого целого мы можем видеть и свою личную судьбу и успех».

|

| Дом № 82 на Гоголевской улице в Туле, где родился писатель |

В 1904 году В.В. Вересаев был мобилизован и отправлен на Дальний Восток в качестве военного врача. Тут он провёл два года, участвуя в Русско-японской войне. Впечатления о пережитом воплотились в двух циклах произведений – «На войне. Записки» и «Рассказы о войне». «Записки» – это своеобразный дневник свидетеля событий. Писатель рассказывает о солдатах, о военных эпизодах, очевидцем которых ему довелось быть, о карьеризме высших чинов, о настроениях, царящих в действующей армии. Главный вопрос, с которого начинается книга, как и ответ на него, звучат так: «Из-за чего эта война? Никто не знал». И последующее изложение событий как бы развёрнуто подтверждает абсурдность происходящего, что порождает вражду народа к самодержавию.

Глубокой горечью отмечены страницы записок, где говорится о позорном поражении русской армии, о скитаниях солдат и офицеров, добравшихся вроде бы до дому и ставшими свидетелями продолжения войны уже в новой обстановке: в карьеристских своих устремлениях. М. Горький высоко оценил «Записки», заметив, что сделаны они великолепно.

Принципиально важной для себя, своих поисков идеала В.В. Вересаев считал книгу «Живая жизнь» (1909–1914), состоящую из двух частей, особенно первую часть, посвящённую творчеству Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Книга, по мнению современников, была антитезой книге Д. Мережковского «Толстой и Достоевский». Трагическому мировосприятию Достоевского Вересаев противопоставляет отношение к жизни Толстого-художника, который знает, что «человек сотворён для счастья, что человек может и должен быть прекрасен и счастлив на земле…». Герои Л. Толстого тоже страдают, но «чудесная, могучая сила жизни не боится никаких страданий, она само страдание преображает в светлую ликующую радость».

В августе 1914 года началась Первая мировая война. Вересаев вновь был мобилизован в армию в качестве полкового врача. С конца этого года заведовал санитарным отделом Московского железнодорожного узла.

В годы революции предпринял попытку сотрудничества с Советами, возглавив в качестве председателя художественно-просветительскую комиссию Московского совета рабочих депутатов. Опубликовал в эти годы несколько статей и брошюр («Бей его!», «Наплевать!», «Тёмный пожар!» и др.), в которых отстаивал свои идеалы творчества и прежде всего свободу художника от всевозможных догм и социальных заказов.

В 30-е годы Вересаев обратился к документалистике, создал своеобразные биографии А.С. Пушкина («Пушкин в жизни», «Спутники Пушкина») и Н.В. Гоголя («Гоголь в жизни»). Критики отмечали большую ценность для истории литературы и понимания личности самого Вересаева его воспоминания о прожитом и пережитом. В 1927 году он публикует книгу «В юные годы», в 1929-м – «в студенческие годы», в 1941–1945 гг.– «Невыдуманные рассказы» и литературные портреты А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, Л.Н. Андреева, В.Г. Короленко и др. В 1943 году за литературную работу был удостоен Сталинской премии.

В одном из своих выступлений перед молодыми литераторами он словно подводил итог своим поискам идеала жизни. Художнику, говорил он, нужно быть всегда самим собой, сохранять духовную свободу и усердно учиться смотреть на жизнь и внутренний мир человека своими глазами и слышать так, как только может слышать собственное ухо, а не пользоваться чужими подсказками. Только при таком отношении к миру человек и особенно художник может сформировать идеал, сквозь призму которого ему откроется живая жизнь, её красота и мудрость.