Случайно узнав, что в селе Рыбницы Ярославской губернии в нищете доживает свой век когда-то знаменитый, но всеми забытый великий скульптор А.М. Опекушин, ярославский краевед Александр Иванович Скребков решил навестить его.

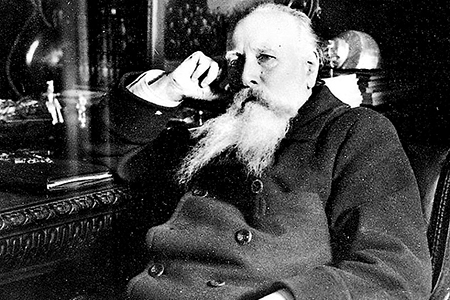

На стук вышел украшенный сединами высокорослый старик, одетый в заштопанную разными нитками чёрную суконную пару. Длинные волосы зачёсаны назад, крутой лоб, до половины груди серебристая борода.

Узнав цель прихода гостя, еле сдерживая радостные слёзы, старик спросил:

– Разве ещё помнят меня? Неужели не забыли больного человека?

Из тесной прихожей прошли в переднюю: в ней стояли стол и диван грубоватой работы, видимо, какого-то местного столяра-самоучки. За столом – три немолодые женщины – дочери художника.

Никаких признаков, что здесь живёт знаменитый скульптор, автор памятника А.С. Пушкину и многих других художественных произведений, Скребков не заметил.

Вечерело. Горел тусклый огонь. Неторопливо текла беседа…

В 12 лет Александр Опекушин (1838–1923) покинул отчий дом и почти 70 лет прожил в городе на Неве. Здесь он взрослел, приобретал профессиональные навыки и знания. Здесь в 1861 году женился на дочери государственного крестьянина Рязанской губернии Евдокии Ивановне Гуcкиной. 7 февраля 1878 года справил новоселье в собственном доме на Каменноостровском проспекте, 52, а в нескольких десятках метров построил мастерскую, в которой выполнил почти все свои произведения. Среди них памятники поэтам Александру Пушкину в Москве (1880) и Михаилу Лермонтову в Пятигорске (1889), естествоиспытателю Карлу Бэру в Тарту (1886), генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьёву-Амурскому в Хабаровске (1891), сахарозаводчику Ивану Харитоненко в г. Сумы (1899) и многие другие.

Гость с большим вниманием слушал рассказ Опекушина и спешно записывал:

– Курса в Академии художеств я не проходил. Отец хотел, чтобы я был хорошим лепщиком. Поэтому и отдал меня сначала в Рисовальную школу Общества поощрения художников, а потом на пять лет для изучения орнамента в мастерскую профессора скульптуры Давида Ивановича Иенсена, что на реке Карповке. С орнаментами я покончил в три года и начал копировать кариатиды. Украдкой от учителя в своё свободное время на чердаке лепил человеческие фигуры. Результатом этих «чердачных» занятий стали скульптуры «Велизарий» и «Амур и Психея». За них в 1864 году Академия художеств, где я числился вольноприходящим учеником академика Иенсена, присудила мне звание внеклассного художника. А в 1872 году за статую Петра Первого и бюст рано умершего старшего сына Александра II цесаревича Николая Александровича получил звание академика. Мне была предоставлена мастерская при академии, где я и работал не покладая рук…

Как раз в это время я включился в конкурс проектов памятника Пушкину для Москвы. Около десятка альбомов пришлось заполнить изображениями Пушкина во всех его возрастах и видах, сделать больше тридцати проектов памятника из глины и пластилина, много карандашных рисунков. В первых двух конкурсах участвовали известные скульпторы того времени. Сколько зависти было друг к другу. Каждый хотел быть автором памятника Пушкину.

Организаторы приняли решение третьего конкурса не проводить, а устроить соревнование между авторами лучших моделей. Соперником Опекушина стал Пармен Забелло. Победил проект Опекушина. Вскоре скульптор получил заказ на изготовление статуи поэта.

– Радость победы внезапно была оборвана резким изменением отношения ко мне со стороны Академии художеств. Я думаю, что тут большую роль сыграла газета «Голос», напечатавшая статью, содержание которой сводилось примерно к следующему: «Чему учит Академия художеств, когда на пушкинских конкурсах всех академиков заткнул за пояс какой-то крестьянин Опекушин, совсем не учившийся в Академии». Мне приказали в три дня очистить академическую мастерскую, мотивируя тем, что я получил заказ на Пушкина и могу теперь сам позаботиться о мастерской. В мастерской у меня находилась незавершённая глиняная статуя летописца Нестора, над которой я работал около двух лет. Пришлось сломать…

Прежде чем ответить на вопрос Скребкова, что вынудило его с семьёй вернуться на малую родину, Опекушин после некоторого молчания ответил:

– Всегда я любил Волгу… Можно сказать, поневоле уехали мы из Петрограда, вместе вот с ними, – Александр Михайлович показал на сидевших рядом пожилых дочерей. – Но и здесь не сладко живётся. Иногда приходится собирать милостыню. Да ничего это. Дрова ещё колю и ношу в избу сам, а была бы подходящая обстановка – и поработал бы…

Опекушин тяжело вздохнул. Пробежала жизнь. Многое пришлось испытать. Но жизнь нельзя было назвать сплошь чёрной полосой. Она перемежалась большим количеством белых полос. Тяготы осознания, что ты крепостной, и радость получения вольной. Смерть сына-первенца и радость рождения ещё одного сына и трёх дочерей. Смерть в 1889 году жены и минуты радости за детей. В начале 1890-х свадьба сына, уехавшего с женой в Москву, и рождение внуков. Эта радость омрачалась переживанием за дочерей, не нашедших своё семейное счастье: все три были одиноки. Отдохновение и успокоение Александр Михайлович искал и находил в работе. Трудился в мастерской с раннего утра до позднего вечера. Казалось, обеспечил себе безбедную старость: за памятник Александру III возле храма Христа Спасителя в Москве (1912) Опекушину была определена пожизненная пенсия в размере трёх тысяч рублей в год и пожалован чин действительного статского советника. Да и город на Неве стал родным. Но случился 1917 год…

Летом 1918-го был налёт на квартиру скульптора. В 12 часов дня в неё проникли шесть человек под видом обыска. После их ухода исчезли золотые вещи, и оба револьвера папы взяли. Папа ещё после операции не может поправиться, а теперь снова заболел, температура поднялась до 39˚С, ну принял сидры, и жар спал. Теперь лежит на кушетке у плиты на кухне, в спальне лежать нельзя – сырость, льёт со стен, надо топить – но топить немыслимо: дрова 325 р сажень, вот мы и сидим в кухне целый день, а спать мы идём в сырые постели; ну жизнь, не думали никогда этого. А голод, голод с самого раннего утра стучит в дверь; другой раз рад смерти, да не берёт. У папы одна мечта – уехать весною в деревню подышать воздухом, попить молока да хоть картошки поесть вдоволь», – пишет в декабре 1918 года своему племяннику в Рыбницы дочь скульптора Мария.

Информация о бедственном положении семьи ваятеля стала известна работавшему в то время в Наркомпросе А.М. Горькому. Он пишет записку заместителю наркома З.Г. Гринбергу: «Захарий Григорьевич! Опекушин – скульптор, академик, автор многих памятников, умирает с голода. У него есть деньги, они в Госбанке, Луначарский давно уже разрешил взять их, но почему-то до сегодня деньги не выданы. Очень прошу – помогите! Стыдно будет не поддержать старика. Жму руку, М. Горький». Поддержка оказалась действенной. Семье Опекушина был выделен купейный вагон до Ярославля.

И вот Александр Михайлович с дочерьми на своей малой родине. Однако и здесь им пришлось перенести много невзгод. Младший брат Опекушина Константин умер. Его дом занимали вдова с тремя внуками скульптора – детьми сына Владимира, жена которого умерла при родах дочери Лидии.

Вот что писала в 1926 году первому биографу Опекушина А.И. Скребкову (1899–1966) дочь скульптора Мария: «…папа с нами прожил 2 ½ года в Свечкине у своей двоюродной сестры [Анфии], спал он на полу на сеннике, сестра тоже на полу спала, а я и младшая сестра спали на скамейках, все 4 в маленькой комнатке, и из этого-то дома переехали в Рыбницу, где священ[ник] отец Иван предоставил нам дом в бесплатное пользование. В Свечкине, родной деревне, папа вынес множество неприятностей и горя».

Жили впроголодь. Спасибо местным жителям. Жалели старика-скульптора. Приносили хлеб, яйца, овощи… Однако так долго продолжаться не могло. Тем более что ещё до отъезда из Петрограда, в июне 1919 года, Опекушин обращался в Наркомпрос с ходатайством «об оказании содействия к назначению ему ежемесячного пособия». В связи с отъездом скульптора на малую родину бумаги за подписью наркома Луначарского были направлены в Ярославский губисполком: «Настоящим Отдел ИЗО Н.К.П. ввиду крупных заслуг перед искусством престарелого скульптора ОПЕКУШИНА ходатайствует о предоставлении ему в срочном порядке академического пайка и пожизненного пособия – в размере 5000 р. в месяц». Только 15 мая 1922 года Управление делами Центральной комиссии по улучшению быта учёных при Совнаркоме отправит сообщение: «Вам назначена усиленная пенсия с натурализацией академическим пайком, который Вам надлежит получать ежемесячно в гор. Ярославле в Губпродкоме, начиная с апреля с.г., в размере полутора пайка в месяц по установленной норме академического пайка».

Как добирались до Ярославля в зимнее время года дочери, которым приходилось преодолевать расстояние в тридцать пять с лишним километров, остаётся только догадываться… С получением пайка жить стало легче. Теплилась надежда, что всё образуется и семья вернётся в свою петроградскую квартиру.

В предпоследний день зимы 1923 года и пришёл в дом скульптора краевед Скребков...

А 4 марта А.М. Опекушин скончался от воспаления лёгких.

Похоронили Александра Михайловича в тесовом гробу на кладбище возле сельского храма Спаса Нерукотворного образа, где когда-то он был крещён.

* * *

В год 100-летия со дня смерти скульптора ярославские деятели культуры обратились к губернатору области М.Я. Евраеву с предложением установить на Ярославской земле памятник А.М. Опекушину. Их поддержал президент Российской академии художеств З.К. Церетели. В июле 2022 года вопрос обсуждался в департаменте культуры Ярославской области. Местом установки памятника выбран Ярославль. Инициатива поддержана и мэрией города. Вопрос находится в стадии решения. Недавно действительный член Академии художеств, дважды лауреат областной премии имени А.М. Опекушина местный скульптор Елена Пасхина представила мэру Ярославля Артёму Молчанову и главному архитектору города Артёму Цымбалову один из эскизов памятника Опекушину, а также высказала предложения по привязке будущего памятника к месту его установки. Эскиз и идея понравились…

Ольга Давыдова