СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

450 лет назад родился канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега (1557 – 1633)

В узких улочках старой Вильни таится особое очарование. Отшлифованная миллионами подошв брусчатка мостовых. Глухие стены средневековых домов. Зубцы башни Гедимина, отчётливо рисующиеся в вечернем небе. Тонкий аромат цветущих лип, доносящийся из парка. Ажурные очертания костёла святой Анны, восхитившие в своё время Наполеона.

– Нравится? – спросил Валентин, который был моим экскурсоводом по старой Вильне.

– Конечно, – сказал я.

– Но для нас с вами гораздо интереснее костёл святого Михаила, – показал рукой Валентин. – Его на собственные средства построил канцлер Лев Сапега.

– Тот самый?

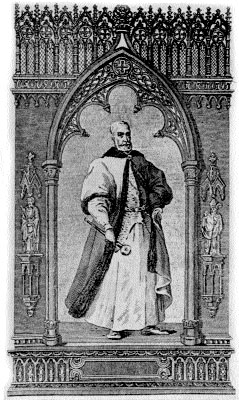

– Да, создатель знаменитого Статута 1588 года. И, как считают некоторые историки, воспитатель Лжедмитрия I. Пожалуй, самая яркая политическая фигура в Великом княжестве Литовском конца XVI – начала XVII веков.

– Фигура, которой так и не удалось добиться главного – независимости своей страны, – сказал я.

Валентин кивнул, соглашаясь со мной.

Лев Сапега родился 4 апреля 1557 года в православной магнатской семье в имении Островно Витебского воеводства. Отец, Иван Сапега, был дрогичинским старостой. Мать, в девичестве Друцкая-Сокольская, тоже происходила из богатой семьи. Семилетним мальчиком Льва отдали в протестантскую школу при дворе Николая Радзивилла Чёрного, лучшую по тем временам в Великом княжестве Литовском. Это и предопределило судьбу Льва. Его учили знаменитые деятели науки и культуры Европы, которых собрал под крышей несвижского замка Радзивилл Чёрный. К тринадцати годам, когда Лев вместе с сыновьями Радзивилла Чёрного Юрием и Станиславом поступил в Лейпцигский университет, он уже владел польским, немецким, латинским и греческим языками.

На родину Лев вернулся после смерти Сигизмунда II Августа, последнего представителя династии Ягеллонов. В 1576 году на трон Речи Посполитой был избран семиградский воевода Стефан Баторий. По ходатайству Николая Радзивилла Рыжего Лев Сапега был принят на службу ко двору нового короля. В 1581 году он занял должность главного писаря канцелярии Великого княжества Литовского. В 1585 году Сапега стал подканцлером, а в 1589, уже при новом короле Сигизмунде III Вазе, канцлером Великого княжества Литовского.

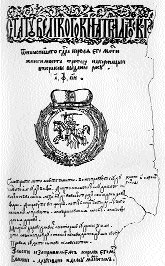

Именно в это время Лев Сапега подготовил и издал в 1588 году Статут Великого княжества Литовского, в котором подробнейшим образом были прописаны нормы государственного, административного, военного, судебно-процессуального, брачно-семейного и опекунского, наследственного, земельного, лесного и охотничьего, уголовного права. Написанный на белорусском языке, Статут был понятен большинству населения Великого княжества Литовского, чем сам Сапега очень гордился: «Так кожъдый обыватель годен есть наганенья, который вольностью се фалить и прав своих умети и разумети не хочеть, которым правом усю вольность свою обварованую маеть, а если которому народу в стыд прав своих не умети, поготовю нам которые необчим аким языком, але своим власным права списаныя маем и каждого часу чого нам потреба ку отпору всякое крывды ведати можем».

В посвящении Сигизмунду III Вазе и всем сословиям Великого княжества Литовского Лев Сапега впервые сформулировал идею правового государства, направленную прежде всего против самоволия крупных феодалов: «…для того права суть поставлены, абы можному и потужному, не все было вольно чынити, яко Цицеро поведил, иж есте смо невольниками прав для того, абы сьмы вольности уживати могли…» и далее «…вольности своее во всем постерегаем бо не только сусед а спольный наш обыватель в отчизне але и сам господар пан наш жадное звирхнасти над нами заживати не может одно толко колко ему право допушчаеть».

Статут 1588 года по праву считался вершиной европейской юриспруденции того времени. На территории Белоруссии он действовал до 1840 года, то есть даже после ликвидации Великого княжества Литовского. Основные положения Статута – презумпция невиновности, государственный и национально-культурный суверенитет, религиозная толерантность – не только способствовали созданию правового государства, но и влияли на содержание статей других сводов законов, в том числе российского Соборного Уложения 1649 года.

Приняв в 1586 году католичество, Лев Сапега тем не менее активно поддержал идею унии в Великом княжестве Литовском. При помощи унии канцлер надеялся остановить бесконечные конфликты между православными и католиками. Но главное, он хотел создать собственную национальную церковь, которая позволила бы ему в дальнейшем добиться не только религиозной, но и политической независимости страны.

В 1596 году Сапега лично присутствовал на Берестейском соборе в качестве королевского комиссара, где выступил со страстной речью в защиту унии. В дальнейшем он всячески поддерживал униатов, и когда в 1623 году православные жители Витебска за жестокие притеснения убили униатского архиепископа Иосафата Кунцевича, Сапега возглавил комиссарский суд. По его приказу двум бургомистрам и восемнадцати мещанам отрубили головы, а город был лишён магдебургского права.

Однако уния не принесла спокойствия на белорусские земли. Не позволила она и Великому княжеству Литовскому выделиться из состава Речи Посполитой.

Лев Сапега неоднократно предпринимал попытки создать единое государство с Московией. Ещё в 1587 году после неожиданной смерти Стефана Батория он поддержал кандидатуру московского царя Фёдора Иоанновича в борьбе за престол короля Речи Посполитой. Несколько раз Сапега возглавлял посольства в Москве на переговорах с Фёдором Иоанновичем и Борисом Годуновым. По свидетельству историка С. Соловьёва, именно при дворе Льва Сапеги был воспитан Лжедмитрий I. Канцлер выступил и инициатором коронации сына Сигизмунда III Вазы Владислава на московский престол. В 1617 году Лев Сапега организовал очередной поход на Москву, в котором кроме белорусских и польских жолнеров участвовал двадцатитысячный отдел запорожских казаков во главе с гетманом Петром Канашевичем-Сагайдачным. А в 1618 году он поставил свою подпись под Девулинским замирением, по которому к Великому княжеству Литовскому отходили города Смоленск, Дорогобуж, Стародуб, Чернигов, Невель, Новгород-Северский и другие.

В 1625 году, уже в качестве великого гетмана, Лев Сапега возглавил войско в войне против шведского короля Густава-Адольфа, который начал наступление на Полоцк и Вильню. Он пожертвовал на содержание войска 40 тысяч флоренов – практически всё своё богатство.

Умер Лев Сапега в 1633 году. Похоронили его в Вильне в костёле святого Михаила рядом с жёнами Доротой и Галшкой.

Мы стояли перед надмогильным памятником Льву Сапеге в божнице костёла святого Михаила.

В полусумраке, царящем почти в каждом костёле, угадывались фигуры Христа вверху памятника, архангелов, расположенных чуть ниже, сражающихся воинов на барельефе, самого Сапеги, возлежащего у подножия.

– А ведь ему сильно повезло после смерти, – сказал Валентин.

– Почему?

– Во-первых, потому что его имя до сих пор не забыто. А во-вторых, его могилу не осквернили в недавние богоборческие времена. Каждый может прийти и поклониться его праху.

– Для этого надо было всего лишь издать Статут и построить костёл, – сказал я. – Правда, великому канцлеру и в страшном сне не могло присниться, что к началу двадцать первого века с виленских улиц исчезнут русский, белорусский и польский языки. Хотелось бы, чтобы Вильня всегда оставалась городом нашей общей истории.

– Так будет, – согласился со мной Валентин.