Он был главным хирургом Института им. Н.В. Склифосовского, внёс огромный вклад в развитие травматологии и военно-полевой хирургии, осуществил первое переливание трупной крови, провёл более 17 тысяч операций, но не избежал ни арестов, ни лагерей.

Ступени роста

27 сентября 1891 года в семье владельца московской канительной фабрики, где вытягивали в нить золото и расшивали военные мундиры, родился мальчик с феноменально гибкими пальцами: они гнулись к тыльной стороне ладони. Это были руки будущего хирурга или скрипача. Вот только сам Сережа никак не мог решить, кем ему стать. Писал стихи, рисовал, строгал, играл на скрипке и гитаре. Устроил в чулане химическую лабораторию и однажды чуть не спалил дом; построил своими руками лодку и собрал индукционную катушку Румкорфа для получения импульсов высокого напряжения. Потом загорелся биологией и, не желая просить денег у отца, заработал репетиторством на новый микроскоп. В 1911 году поступил в Московский университет на физико-математическое отделение, а через год перевёлся на медицинский факультет.

В 1914-м вместе с братом Петром ушёл добровольцем на фронт. Через два года был ранен (снаряд повредил позвоночник), и позже это ранение сильно скажется на его работе: он будет оперировать в очень быстром темпе – не сможет долго стоять. Демобилизовавшись, Юдин сдал экзамены и уехал практиковаться в тульский госпиталь, где познакомился с Натальей Платоновой – своей будущей женой. После свадьбы молодые уехали в Серпухов, в санаторий «Захарьино», где Сергею предложили место хирурга. С этого санатория начнётся слава Юдина.

Расцвету карьеры во многом способствовала нехватка рабочих рук. Ему приходилось и оперировать, и искать продукты для больных, и мыть полы, и даже доить коров. Юдин делал резекцию желудка за 20–30 мин – до него оперировать с такой скоростью не мог ни один хирург в мире! Слава о нём выходит за пределы маленького городка, и в Серпухов начинают приезжать светила медицины: хирург Сергей Спасокукоцкий, онколог Пётр Герцен, профессор Московского университета гинеколог Александр Губарев. По ночам Юдин пишет монографию «Спинномозговая анестезия». В 1925 году его монография была признана лучшей в СССР книгой по медицине и в награду молодого хирурга отправили на стажировку в США.

В Америке, потрясённые его руками и талантом, директора клиник предлагают ему высокие должности и лаборатории для научных работ, но Юдин отказался. На заработанные деньги он купил необходимое оборудование для Серпухова и уехал. Американцы качали головами: ненормальный! Но Юдин был именно нормальным –гениальным хирургом и убеждённым патриотом.

Бескомпромиссность

В 1928 году Юдина назначают главным хирургом института им. Склифосовского, тогда скромной больницы на 96 коек. Службу свою Сергей Сергеевич, всегда прямолинейный, ненавидящий компромиссы, начал со скандала.

Он требовал, чтобы все хирурги в больнице обладали широчайшим диапазоном возможностей и не зацикливались на узкой специализации: «вам придётся оперировать и перед тем диагностировать и прободные язвы, и почечные колики, внематочные беременности, разрывы, ранения сердца, вправлять вывихи бедра и гипсовать лодыжечные переломы». Такие требования не прошли незамеченными, и Юдин поссорился с Валентиной Гориневской, известным советским травматологом. В результате конфликта он получил звание «правого оппортуниста», а не подчиняющееся Юдину отделение травматологии – 200 новых коек, которые Гориневская забрала у института.

Нетерпимый, не умеющий лукавить, всегда говоривший то, что думает, – таким Юдин запомнился современникам. Он брал шестилетнего сына на операции и заставлял запоминать все движения – считал, что тот станет хирургом. Запирал ассистентов в морге, чтобы они досконально изучили строение человека. О советской власти отзывался пренебрежительно и грубо. Но Юдину всё прощали за его открытия.

Мёртвые спасают живых

На съезде хирургов в 1928 году он узнал об опыте переливания трупной крови живой собаке. Был потрясён и решил перенести этот эксперимент на людей.

По законам того времени трупную кровь необходимо было проверить на сифилис. Однако пока ждали результатов – кровь могла испортиться, консервировать её ещё не научились. Юдин нашёл выход. Патологоанатом Института был морфинистом, а Юдин распоряжался запасами обезболивающего. Врачи «договорились», и эксперименты пошли один удачнее другого, а 23 марта 1930 года вознесло Юдина на вершину славы. В этот день в больницу привезли известного инженера, вскрывшего себе вены, и одновременно с ним мёртвого старика, чья группа крови подходила инженеру. Переливание прошло блестяще, самоубийца выжил, и об опытах Юдина узнали «наверху». Это произвело фурор как в СССР, так и за границей. Сергей Сергеевич подарил миру феноменальное открытие: мёртвые могут спасти живых.

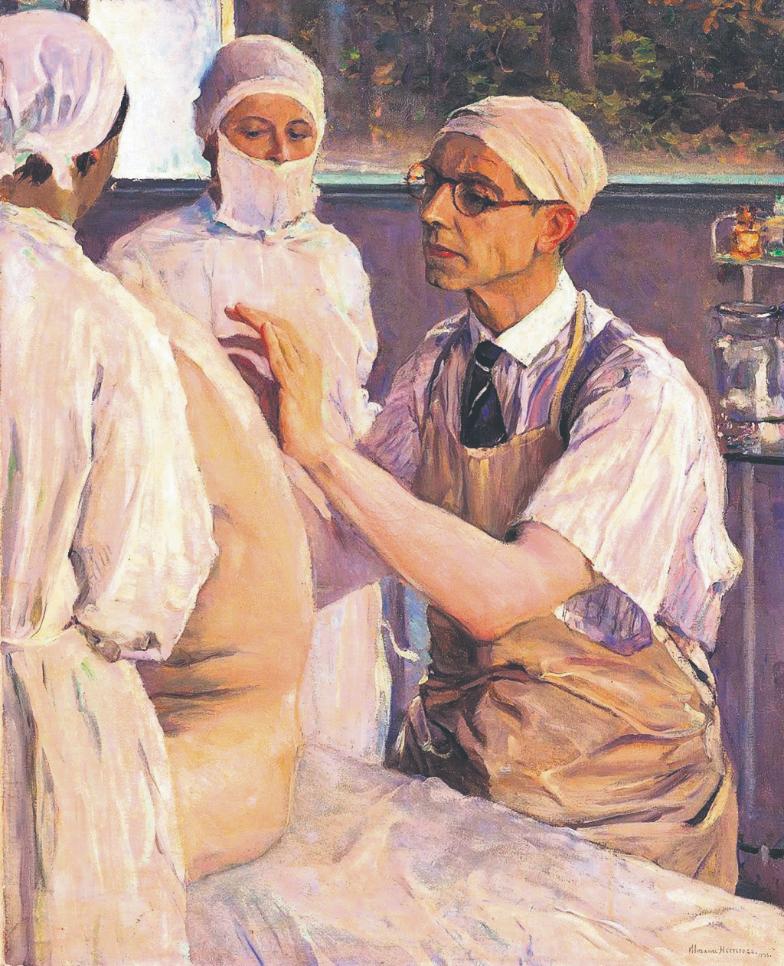

Он стал лауреатом Сталинской премии, был избран почётным доктором Сорбонны и Королевского общества хирургов Великобритании, а также американского, парижского, каталонского и пражского обществ. В прошлом небольшая московская больница на 96 коек в конце 30-х стала хирургической меккой. Сюда приезжали профессора Герцен, Вишневский, Войно-Ясенецкий. Привозили сюда и иностранные делегации. Главный хирург поражал их артистизмом, знанием языков, виртуозно выполненными сложнейшими операциями и заготовкой трупной крови. Настоятель Кентерберийского собора восторженно писал: «Какое величие кроется в идее, что ещё живущая кровь мёртвого человека переливается живому, страждущему по ней». Юдин взлетел на недосягаемую высоту. Он лечил Булганина, оперировал Микояна, осматривал всех партийных чиновников. Дружил с художниками: его портреты кисти Нестерова теперь находятся в Третьяковке.

Закат карьеры

В 1941 году Юдин перенёс первый инфаркт – из-за перегрузок сердце начало сдавать. Но, несмотря на это, уже в следующем году, не щадя себя, он более 20 раз выезжал на фронт: оперировал на передовой, разрабатывал методики лечения, учил врачей. Добился внедрения в практику стрептоцида и придумал удобный и простой хирургический стол, каким пользуются и сейчас. В 1945-м в Вене у маршала Конева от переедания случился заворот кишок. Оперировать маршала, отличавшегося крутым нравом, не решался никто. А Юдин спас полководца с помощью обыкновенной клизмы. За это получил трофейную машину и славу единственного человека, кроме Сталина, способного «сделать клизму» свирепому Коневу.

А вот пленного Паулюса, по одной из легенд, оперировать отказался, несмотря на настойчивые приказы Кремля. За это ему отказали в расширении института. Упрямый Юдин обратился к английскому послу Арчибальду Керру. Это стало последней каплей. «Наверху» окончательно разозлились.

«Арестованный № 7»

В декабре 1948 года Юдина вызвали в Кремль якобы на консультацию, но привезли на Лубянку. Через сутки арестовали его хирургическую сестру и верного ассистента Марину Голикову. Их обвиняли в шпионаже, что было не сложно, учитывая дружбу Юдина с иностранцами. С «арестованным № 7» не церемонились. На допросах выбили зубы, не давали пищи, мешали спать. Его и Марину заставляли подписать показания друг на друга. Первой сдалась Марина. Её отправили в лагерь, а Юдина оставили на Лубянке. 27 месяцев провёл Сергей Сергеевич в одиночной камере. Здесь он перенёс второй инфаркт. Голодовкой добился, чтобы ему дали карандаш и бумагу – писал монографии, посвящённые переливанию крови.

В 1951 году началось «дело врачей», снова вспомнили про Юдина. После приговора бывший профессор отправился по этапу в Новосибирск, а оттуда в Бердск. Теперь он работал простым ординатором в больнице и выслушивал замечания по поводу неправильно заполненной «истории болезни». В 1953 году его реабилитировали и восстановили в институте. Вернулась из ссылки и Марина.

Казалось бы, жизнь налаживается. Но после возвращения Юдин прожил всего 11 месяцев. Сердце не выдержало. Он умер 12 июня 1954 года, едва сойдя с самолёта, возвращаясь со съезда хирургов, того самого, где много лет назад впервые услышал о переливании трупной крови. Похоронили Сергея Сергеевича на Новодевичьем кладбище, где он при жизни любил гулять, рассматривая памятники. В одну из таких прогулок, он написал стихотворение, похожее на своеобразную эпитафию:

Ходил по кладбищу я снова

Бродил, скорбя, среди могил.

Одним сказал: «Зачем ты умер?»