Театр Школа драматического искусства открыл свой новый сезон премьерой спектакля «Мцыри» по мотивам одноимённой поэмы М.Ю. Лермонтова в постановке Константина Мишина, ученика Анатолия Васильева.

Театр Школа драматического искусства открыл свой новый сезон премьерой спектакля «Мцыри» по мотивам одноимённой поэмы М.Ю. Лермонтова в постановке Константина Мишина, ученика Анатолия Васильева.

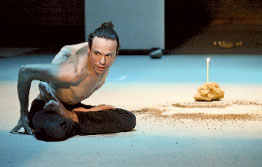

В программке указано, что «эта захватывающая хроника освобождения тела и духа воплощена в стиле physical theatre – направлении, соединяющем контактную импровизацию, боевые искусства и танец». Пространство сцены наполнено природными материалами: земля, вода, камни. Перед началом спектакля на авансцене горит белая свеча, а за нею расположена плита, символизирующая надгробный камень. Чуть дальше – деревянный каркас, арка и фреска с расписанными святыми ликами на заднем плане. Монастырские стены словно раздроблены на элементы – дерево, железо, свечи, фрески – слои, которые накладываются друг на друга.

На сцену выходят три монаха в длинных чёрных рясах, это – хор, который будет распевать акапельно церковные песнопения на протяжении всего действия; пять женщин с острыми бамбуковыми палками садятся в правой части сценического пространства спиною к зрителям, словно выжидая чего-то, а в центре появляется Мцыри. Но не один, а в количестве трёх человек. Режиссёр объяснил это так: «Первый – Мцыри, который только начинает рассказ, уже вернувшийся и осознавший своё поражение. Второй – беглец, вдохновлённый свободой! Он проходит через ночь, через день в надежде достичь своего дома – это Мцыри Надежды. И третий – столкнувшийся с препятствиями: он плутает в лесу, сражается с барсом и, даже выбившись из сил, продолжает путь к своей цели. Мцыри Борьбы».

Каким же образом это воплощается на сцене? Под щипковые звуки виолончели, под грохот барабанов, звон колокола (музыку для спектакля специально написал Александр Маноцков) и стилизованные африканские песнопения композитора Стефана Микуса люди с бамбуковыми палками в руках читают текст великого поэта, сочетая его с пластическими движениями в восточном духе, а проще говоря, с боевыми искусствами и танцем. Они и одеты на восточный манер.

Мцыри Поверженного играет сам режиссёр. Порывистая пластика, резкие движения, он – сплошное противоречие. Если сидит на сцене – то спиной к зрителям, если произносит текст, то так, словно в последний раз. И невольно возникают ассоциации с врубелевским Демоном: мечась и извиваясь, он поведает свою историю, задует свечу, которую поставили перед ним монахи, после чего предоставит сцену для следующего Мцыри, которого играет Евгений Поляков.

На сцене постоянно присутствуют шесть девушек, двигающихся как единый организм и выполняющих роль духов, грузинок и рыбок, согласно лермонтовскому тексту и программке спектакля. В руках у них попеременно находятся то бамбуковые палки, то камни, то серпы. Они поют, стучат всеми перечисленными предметами, окружают героев со всех сторон, как некая сила, предрекающая Мцыри неизбежную смерть. Но если в античном театре хор был важнейшей частью целого действия, то в данном спектакле роль девушек в чёрных одеяниях, постоянно суетящихся на сцене, ясна не до конца. Наблюдать за ними вскоре становится не то что нелюбопытно, а попросту скучно.

Третий Мцыри, Мцыри Борьбы (Георгий Фетисов), вступает в схватку с Барсом (Вадим Астафьев). Мцыри и Барс синхронно выполняют ряд одинаковых движений, а на удар поэтического слова приходится удар палки противников. В конце концов Мцыри втроём вновь сплетаются в схватке с Барсом под ударные звуки барабанов. Битва эта представляет собой восточный бой. Мцыри Поверженный и Мцыри, Окрылённый Надеждой, закалывают дикого зверя, и тут же Мцыри Борьбы рассказывает историю встречи с грузинкой молодой. Она не одна, их шесть. Над головой каждая из них держит палку, очевидно, символизирующую кувшин.

Кульминация спектакля – внутреннее поражение Мцыри: под барабанные ритмы девушки с серпами сковывают Мцыри Поверженного со всех сторон, и он, истощённый, обессиленный после борьбы с ними, терпит поражение в стычке с судьбой, роком, с неизбежностью… Хор монахов поёт «Горные вершины спят во тьме ночной…. Подожди немного, отдохнёшь и ты….». А сверху на сцену сыпятся листики. Кружатся и укрывают всё пространство, словно заметая всё под собой…

Попытка симбиоза драматического искусства, восточных единоборств и танца не убедила меня, показалась невнятной. Непонятно, в чём для режиссёра актуальность классического текста. Почему он обратился именно к этому произведению великого поэта? Про тройственность главного героя можно понять, но зачем, например, в спектакле присутствует восточная стилистика? В чём её необходимость?

Поэма Лермонтова написана для чтения. Поэтический театр – особый жанр, претерпевающий сегодня кризис. И, наверное, нуждающийся в возрождении. Сама попытка сделать это – идея благородная. Но в этом спектакле всё так и остаётся на уровне идей. «Вроде как» античный хор, «вроде как» восточный стиль, «вроде как» боевые искусства… Мало того, текст Лермонтова сам по себе производит впечатление гораздо сильнее того, что мы видим в премьерном спектакле Школы драматического искусства.

Композиция спектакля не представляет собой целостного организма. Монахи поют замечательно (К. Исаев, А. Медведев, И. Бушуев), музыканты играют прекрасно (М. Гришина – виолончель, Н. Льговский – ударные), работа художника (О. Васильева) производит впечатление, но целостной картины композиция спектакля не представляет. И в подобном пространстве вполне можно представить любую другую историю. Каждый элемент существует сам по себе: текст отдельно, музыка отдельно, акробатические трюки отдельно. Почему несчастный Мцыри мечется, извивается, корчится на сцене? Чего он хочет? Ответов на эти вопросы в премьерном спектакле найти не удалось.