Меня ещё со школьной скамьи удивляла двойственность образа тройки в «Мёртвых душах». С одной стороны, напоминающая видение Иезекииля тройка: «…не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несёшься ты?»

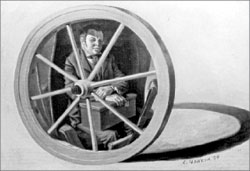

С другой стороны, это «...довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки… которых называют господами средней руки». Одно из колёс не доедет до Казани, «шину нужно… совсем перетянуть», «перед у брички совсем расшатался», и «лошадей… нужно ковать». Запряжённый с правой стороны «чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везёт». Возница – «...кучер Селифан, низенький человек в  тулупчике», любит выпить, и на выговор барина этот «на всё согласный Селифан» отвечает: «коли высечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того». А едет на тройке «господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод», словом, верно подметил Шукшин в рассказе «Забуксовал»: «...Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мёртвые души скупал… Ёлкина мать!.. вот так троечка!.. Мчится, вдохновенная богом! – а везёт шулера». Да и как несётся тройка? «Тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз». И в начале второго тома «продолжал… спускаться незаметным косогором покойный экипаж», «как пух, лёгонькая бричка» – безвольно вниз, вниз, как проще, не прямо, не вверх…

тулупчике», любит выпить, и на выговор барина этот «на всё согласный Селифан» отвечает: «коли высечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того». А едет на тройке «господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод», словом, верно подметил Шукшин в рассказе «Забуксовал»: «...Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мёртвые души скупал… Ёлкина мать!.. вот так троечка!.. Мчится, вдохновенная богом! – а везёт шулера». Да и как несётся тройка? «Тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз». И в начале второго тома «продолжал… спускаться незаметным косогором покойный экипаж», «как пух, лёгонькая бричка» – безвольно вниз, вниз, как проще, не прямо, не вверх…

Так ли уж не прав герой шукшинского рассказа, и «Тройку-Русь» с бричкой Чичикова Гоголь не объединил ничем, кроме скорости?

Ответ на этот вопрос начну искать в жизни самого Гоголя. Двойственность была свойственна характеру писателя, и это неудивительно – амплитуда «маятника возможностей» довлеет. Возвышеннейший творец, Николай Васильевич имел в характере и черты под стать Чичикову, оставаясь при этом цельной натурой и не страдая раздвоением личности. Гоголь ревностно, даже до мелочности, интересовался помещичьим хозяйством в родной Васильевке. Будучи подростком, в письмах из Нежинской гимназии давал матери практические советы: «Между многими известиями, ценными для меня, я с радостью увидел, что вы некоторые мои предположения нашли полезными. Вы пишете, что строится птичий домик. Бывши дома, об этом я не слыхал» (1826 года, 10 сентября). И тут же, рядом с хозяйственными рекомендациями, Гоголь разнообразными способами выпрашивал у матери деньги: «Ежели вы только пришлёте деньги через Федьку, то я до Рождества ещё буду уже совершенно уметь танцевать…» (1823 года, 3 октября).

Обещал маменьке, как мог бы и Павлуша Чичиков: «Что же касается до бережливости в образе жизни, то будьте уверены, что я буду уметь пользоваться малым» (1828 года, 1 марта).

По воспоминаниям учителя Кулжинского, окончив лицей, Гоголь прежде всех оделся в партикулярное платье, «полы были подбиты какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка почиталась тогда nec plus ultra молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно, обеими руками, как будто нарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку». Как тут не вспомнить «фрак брусничного цвета с искрой».

Гоголь поколачивал – за пьянство – крепостного слугу, сопровождавшего его в Петербург. Добиваясь желаемого, умел и польстить, и схитрить, и сжульничать. В первый раз Гоголь отправился в заграничное путешествие на деньги, полученные от матери для внесения в опекунский совет, забросав её с дороги письмами с противоречивыми объяснениями своего поступка.

В конце 1829-го или в начале 1830 года Гоголь пришёл к Булгарину со стихами, в которых Булгарин восхвалялся и сравнивался с Вальтером Скоттом. Булгарин походатайствовал за Гоголя перед управляющим Третьим отделением, и Николай Васильевич получил место, не смущённый репутацией учреждения. Впрочем, на место службы Гоголь явился лишь однажды – за жалованьем.

Интерес к хозяйству не утратил и в пору напряжённой религиозной жизни, писал сестре Анне в 1841 году: «Он милосерд, Он сказал: «Толците и отверзется вам». А покуда займись огородом».

Гоголь, как все гении, соединял в себе «небесное» и до крайности земное. Потому и в «земной», чичиковской тройке правомерно видеть проступающие черты «Тройки-Руси».

«Коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, потому что был приобретён от какого-то заседателя, трудилися от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие». Гнедая (всех оттенков коричневого, от рыжего до почти чёрного) – самая распространённая масть, символизирует в «Руси-тройке» народ, и не странно, что гнедой конь – коренник. Каурый Заседатель – символизирует честный служилый люд, почему и получил соответственное имя. Вспомним «вещего каурку» из сказки, призванного служить хозяину: «Стань передо мной, как лист перед травой!» – каурка является и исполняет требуемое. А лукавый чубарый (по Далю «пёстрый, пятнистый, юж. замаранный, масть мешанной, нечистой шерсти») – символизирует влияние иностранцев на Россию. И отрицательное, и положительное, ибо, хотя чубарый и «халтурит», но всё же, подгоняемый кнутом, способствует движению. «Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! – говорил Селифан, приподнявшись и хлыснув кнутом ленивца. – Ты знай своё дело, панталонник ты немецкий! Гнедой – почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему с охотою дам лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель тож хороший конь… У, варвар! Бонапарт ты проклятый!..»

Сначала «земная» «Тройка-Русь» сильно отличается от «небесной». Три коня, три составляющих русской жизни, везут мошенника-барина и двух слуг-пьяниц, один из которых, Петрушка, ещё и отменный лодырь и дурак, всё время наступающий на одни и те же грабли: «Быстро пролетали мимо их кусты… ударяя ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бранил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою всё не хотел, надеясь, что в последний раз и дальше не случится».

«Земная» тройка спит на ходу. Задремал Чичиков, «Селифан давно уже ехал зажмуря глаза, изредка только потряхивая впросонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей; а с Петрушки уже давно невесть в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка».

И вдруг «земная» тройка пробуждается, и с ней происходит чудесная метаморфоза.

Преображение тройки начинается с того, что «Селифан приободрился и, отшлёпавши несколько раз по спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» «Не бойся, только веруй» – слова Христа, обращённые к Иаиру, у которого умерла дочь. Её воскрешение начинается с бесстрашия Иаира, и превращение тройки в «небесную» начинается с пробуждения и отбрасывания боязни. Выезжая из города, Чичиков боялся. Встретив похоронную процессию, «тот же час спрятался в угол, закрыл себя кожею и задёрнул занавески… Он начал было побаиваться, чтобы не узнали его экипажа». Быстрая езда – образ отсутствия страха. Затем – вера, доверие высшим силам: «Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь». Следом – отвержение суетного, преходящего, гибнущего с этим миром: «летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет». И единственным ориентиром остаётся «только небо над головою», которое неподвижно и одно истинно. «И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух». Это уже о «небесной», идеальной Руси-тройке, в которую преобразилась «земная» в несколько этапов: духовное пробуждение – отбрасывание страха – вера – отречение от суеты.

Нельзя не вспомнить и ещё одну гоголевскую тройку, тройку Поприщина: «Спасите меня… Дайте мне тройку быстрых, как вихрь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик. Взвейтеся кони, и несите меня с этого света! …вон и русские избы виднеются. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!» И как органично в этот монолог встают слова из «Мёртвых душ»: «Боже! как ты хороша подчас, далёкая, далёкая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала!»

Образы дороги и «Руси-тройки» сливаются в единый образ, проговорённый в «Выбранных местах»: «Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и всё, что ни есть в России. К этой любви нас ведёт теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри её и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней состраданья. А состраданье есть уже начало любви».