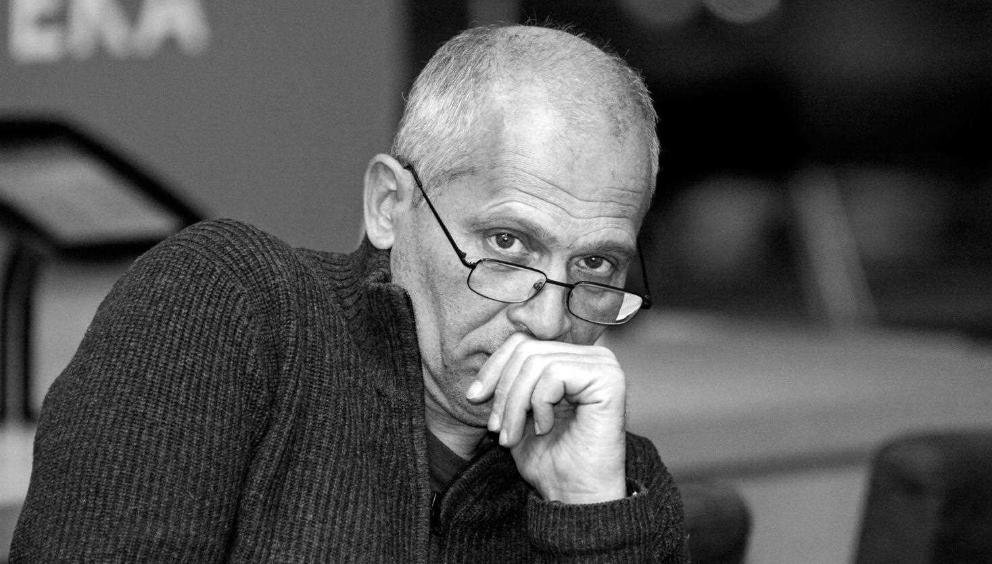

Прозаик, журналист и фотохудожник Афанасий Мамедов видит подлинное искусство как решение невыполнимой задачи благодаря подсказке свыше. Беседуем с ним о писателях и списывателях, работе над романом «Пароход Бабелон» и о том, что отличает стоящие книги от пустышек.

– В одном из интервью вы сказали, что для писателя важно обзавестись профессией, которая его кормила бы, чтобы не смешивать деньги и искусство. Чаще, напротив, говорят о необходимости возвращения профессии «писатель», о вполне понятном желании жить своим писательским трудом. Почему, на ваш взгляд, это сегодня невозможно? Это особенность нашего времени или творчество в принципе должно быть свободным от денег, сроков и прочих «помех»?

– Свобода, деньги, сроки… Вы начинаете с «верхнего до». За храбрость спасибо, но хотел бы предупредить: полноценного ответа на ваш вопрос, думаю, нет. Под эти рассуждения можно выбить не один грант, можно написать книгу по философии или психологии творчества, пиару в искусстве и литературе и т.д. В том интервью, которое вы упомянули, я цитировал важный для меня, как для художника, пассаж из романа Генриха Бёля «Глазами клоуна». Именно в контексте интересующей нас с вами темы звучат слова главного героя романа Ганса Шнира: «Я уже давно перестал говорить с людьми о деньгах и об искусстве. Там, где эти категории сталкиваются друг с другом, добра не жди: за искусство либо недоплачивают, либо переплачивают». После этих слов, ценность которых зашкаливает, я мог бы дальше на ваш вопрос не отвечать. Если мы говорим о принципах, природе творчества, то со времён, когда неолитические костры коптили пещеры, мало что изменилось. Творчество никогда не будет свободным от денег, сроков и прочих «помех». Интересно другое обстоятельство: такой профессии, как «писатель», не существует.

Попробую объяснить, что имею в виду. Настоящий художник, то есть тот, кто призван свыше, каждый раз оказывается перед задачей, поначалу совершенно невыполнимой и стоящей ему если не жизни, то определённо поворота в судьбе. Каждый раз настоящий писатель решает эту задачу по-новому, не зная, что в итоге у него получится. Алгоритма нет. Всё, что он знает, это только то, что решать задачу следует наилучшим способом. Надеяться можно лишь на подсказку небес. Искусство – это и есть подсказка свыше, которая даётся один раз и которую художник должен уловить и максимально отработать. Или списать, как последний троечник, у Большой Медведицы. У некоторых славянских народов писателей так и называли – списывателями.

– А вы чувствуете себя писателем или списывателем?

– Все тексты уже существуют в разных вариантах, коих великое множество. Какой из них станет твоим, зависит от твоей готовности его заполучить. Если исходить из чувства страха, я точно списыватель: всегда боялся не успеть записать надиктованное. Другое дело, что в этом случае ты вряд ли можешь писать много. А книжный бизнес стремится к изобилию продукции, и понятно почему. И тут ему на помощь приходят литературные бригады и бригады редакторские. Всё только что перечисленное вовсе не означает, что следует немедленно отменить книжный бизнес и коммерческую литературу, поощрительные премии и писательские рейтинги. Просто мы должны определиться с условностью данной ситуации, с её, если хотите, временностью, ограниченностью. Естественно, бизнесу и системе нужен писатель, а писателям – книжный бизнес и система. Но вот какими они будут, какие роли кому достанутся – это всё детали.

– То есть всё то, что мы традиционно связываем с понятием «писатель», сегодня не работает?

– Работает, и ещё как. Люди пишут сами и открывают школы, где обещают выучить писать каждого за год. Да и настоящие художники не всегда бывают настоящими здесь и сейчас. Отнюдь. Готовы идти на компромиссы, поддаваться искушению. Костёр же горит, с оленя накапывает жир, шипит на углях… А иначе разве были бы нам интересны «Фауст» или «Доктор Фаустус»? Кто-то строит пирамиды, кто-то пишет книги. Гонорар здесь, как вы понимаете, дело тридесятое, однако рукопись всё равно хорошо бы продать.

– А как вы думаете, критика помогает отличать дилетантов от профессионалов?

– Безошибочно? Нет. По только что выдвинутым нами критериям? Нет. Вот в 90-е у неё это как-то получалось. Нынче, по-моему, не очень, и это не только моё мнение. Хотя ведь и плеяда известных критиков девяностых и нулевых не на пустом месте возникла.

– Чего не хватает сейчас нашей литературе больше всего?

– Не хватает активного читателя, читателя-хищника, мне кажется, мы его потеряли. Не знаю, насовсем ли. Не хватает литературы, которая противостояла бы мейнстриму, всем этим романам, написанным по одному и тому же лекалу, заданному в литературных мастерских.

– Как ни крути, а работа над произведением, особенно над крупной прозой, требует большого количества времени. Как найти его при наличии основной профессии? Как и когда вы сами обычно пишете?

– Времени нет никогда ни у кого. Чем дальше, тем больше. Позиций две: либо вы встаёте, ломаете себя, устраиваете своим близким очередную свистопляску и работаете во славу того, что вы сами себе напридумали, либо ждёте подходящего случая, чтобы читатель не уловил запах пота, когда вы будете писать, ведь ему всегда подавай праздник, который останется с ним. Я ведь и сам читатель, всё прекрасно понимаю. Считаю, что бы ты ни делал, ты должен делать это с любовью, в расчёте на то, что от тебя хотя бы строчка останется к тому времени, когда звёзды на карте займут новое положение. С юности был уверен: писательское счастье не зависит от количества страниц и написанных романов…

– Работу над увидевшим свет в 2021 году романом «Пароход Бабелон», которая шла около десяти лет, вы объясняете тем, что не желали бежать за мейнстримом?

– Именно так: я ловил случай, удачный для списывателя.

– Русско-польская война, троцкистский заговор, репрессии 30-х годов, семейная история – все эти темы требовали изучения, погружения, творческой переработки… Что было для вас наиболее трудным во время написания романа? И в чём вообще, на ваш взгляд, основная сложность для писателя в работе с историческим материалом?

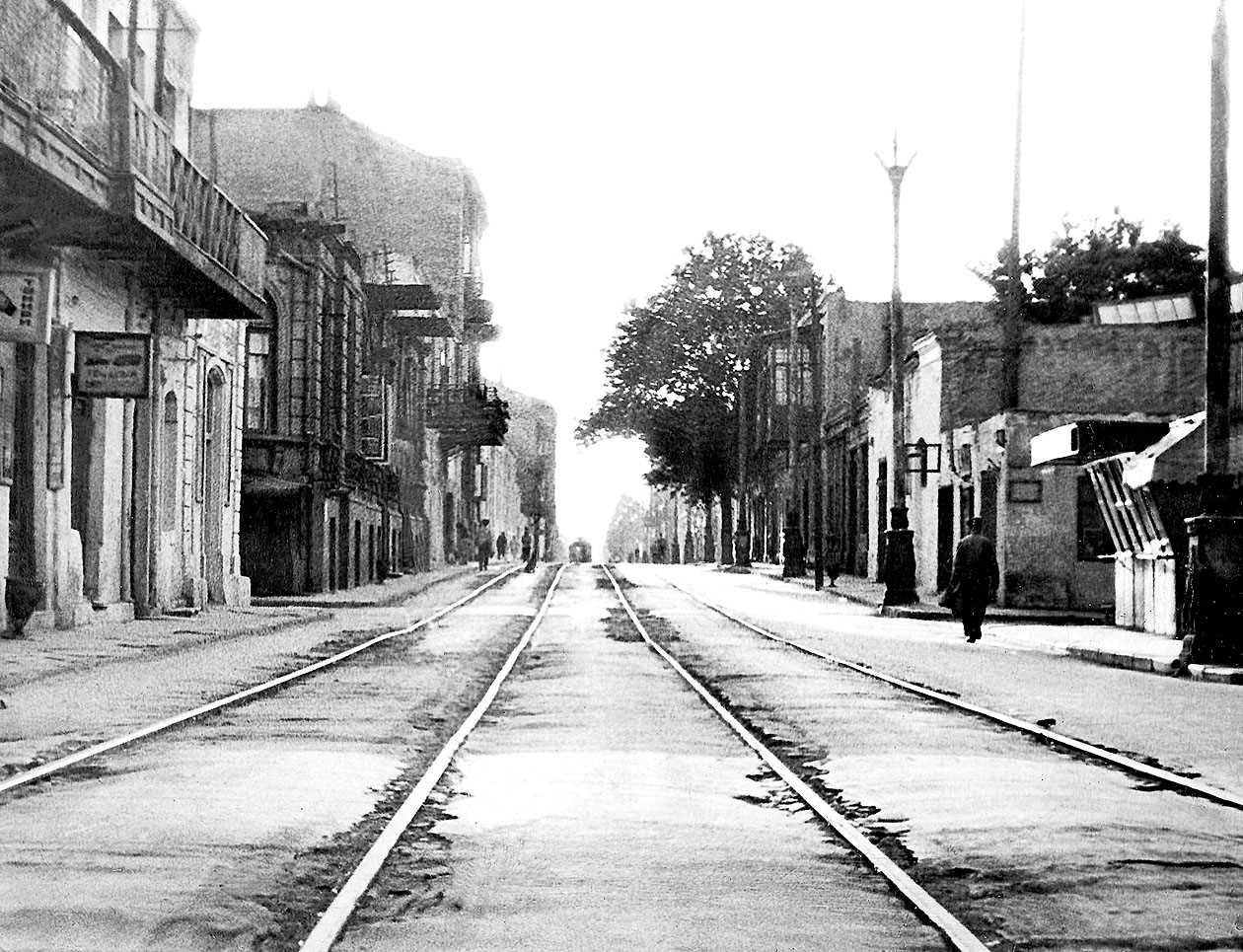

– Я не считаю себя писателем, специализирующимся на исторических романах. Возможно, у меня это было первый и последний раз. Что же касается сложностей в работе, их множество. Одна из них показалась мне интересной. Чем больше ты собираешь материала, тем сложнее его обрабатывать, к тому же по дороге ты теряешь мотивацию, понимая, что не сможешь воспользоваться почти ничем из того, что собрал в кузовок. В тексте все эти «места знания эпохи» будут смотреться как инородное тело, от которого хочется избавиться. Но и не собирать материал тоже не можешь, ты обязан быть в теме. То есть, понимаете, вы должны прожить чужую жизнь в другом, незнакомом вам времени, практически в другом измерении. В целом это нормально, настоящий писатель этим и занимается, когда пишет, но при этом нельзя забывать о противоперегрузочном костюме и другого рода технике безопасности. Иначе будет ходить в будёновке, петь нараспев «Наш паровоз вперёд летит!» или «Красная армия всех сильней», пока кто-нибудь не передаст его в надёжные руки.

– Что даётся проще лично вам – крупная форма или малая? И почему?

– Когда я пишу рассказ, хочется сесть за повесть или роман, когда пишу роман – успокаиваю себя тем, что говорю про себя: этот будет последний. Объём, жанр не облегчает задачи. Весь вопрос в том, что тебе лучше удаётся. По признаниям некоторых старинных друзей, мне больше удаются повести.

– Вы готовы согласиться с этим?

– Пожалуй, нет. Мне кажется, всё-таки рассказы. Хотя, не скрою, был бы рад, если бы кто-то сказал, что романы. А вообще, пока пишу, я люблю каждую вещь и возлагаю на неё самые большие надежды, верю, что именно она составит мне счастье. А потом… легко забываю. Наверное, потому, что просто садиться и писать уже и есть счастье.

– А сейчас пишете что-нибудь?

– Небольшой роман. Закончил первую часть, приступил ко второй. Всего будет три. Пока получаю удовольствие.

– С 2016 года вы много лет вели на сайте «Лабиринт» авторскую рубрику «Зелёная лампа», которая впечатляла широтой охвата. Как вы обычно выбирали книги и героев для рубрики? Удавалось ли вам благодаря ей открывать для себя новых авторов или произведения, которые как «просто читатель» вы не приобрели бы в книжном?

– Пожалуй, отвечу с конца. Естественно, я бы никогда не прочёл столько авторов и столько книг, если бы не вёл свою рубрику в «Лабиринте». Выбор их далеко не всегда зависел от меня. Не знаю, по счастливой ли случайности, но большинство книг, о которых я писал, не было пустышками. Я до сих пор люблю брать интервью, а на своих круглых столах успел поговорить с замечательными людьми, учёными, тонкими ценителями литературы, многих из них уже и нет в живых, они стали историей литературы… До сих пор собираю отзывы, греющие мне душу.

– Есть ли у вас настольные книги, к которым вы постоянно возвращаетесь? Что, на ваш взгляд, делает книгу действительно стоящей?

– Я вообще люблю перечитывать любимых писателей. Хемингуэя, Борхеса, Набокова, Кортасара, Маркеса, Довлатова, Эко, Бродского, Мандельштама, Булгакова, Сэлинджера, Платонова, Музиля… Каждую весну, например, я перечитываю «Три товарища» Ремарка, а вот два года назад в связи с известными событиями перечитал и «Ночь в Лиссабоне». Испытал те же чувства, что и полвека назад, когда ещё юношей читал её впервые.

– Вы из литературной семьи: ваши дед, отец, дяди были литераторами. В одном из интервью вы признавались, что «Лолиту» прочли, когда Набоков был ещё жив…

– Да, стянул у папы из тайника, ходил потом больной, в себя не мог прийти. Там же стибрил и «Собачье сердце», и «Джан»… Самиздатовские, перепечатанные на машинке. У меня до сих пор сохранилась машинопись сиринского «Дара». Знаете, такая подслеповатая… Случается, я читаю её, чтобы снова почувствовать себя счастливцем. Вот вы спрашиваете, какой должна быть книга? С душой. Ведь книга – это один из способов запечатлеть бессмертие души.

– Важное место в вашей жизни также занимает и фотография. Это часть журналистской работы или вы занимаетесь ею как искусством, просто для себя? Что, на ваш взгляд, роднит фотоискусство с литературой?

– Хотел бы поблагодарить вас за то, что отнесли фотографию в разряд искусства. Многим сегодня кажется, что вот есть у тебя камера на телефоне или подаренный на день рождения «Хассельблад», и ты уже Альфред Стиглиц. Кстати, вот и первое, что, несомненно, роднит фотографию с литературой. Ведь многие пребывают в уверенности, что если они филологи или журналисты или если у них была пятёрка с плюсом по русскому языку в 5-м классе, то они в состоянии написать роман, повесть, рассказ, эссе. Сомерсет Моэм в своей, пожалуй, самой востребованной книге – «Подводя итоги» абсолютно точно подметил, что никому не придёт в голову сесть за рояль, если ты на нём не играешь. А вот писателями считают себя все.

Я никогда не был фоторепортёром, хотя несколько моих фотографий попадало в журналы, а один раз моей фотоработой воспользовалось одно зарубежное агентство. Фотографирую я исключительно для себя. Это помогает мне приятно проводить время наедине с собой и часто заменяет мне запись в дневнике, настраивает на письмо, ведь настоящая литература – это прежде всего настроение, которое передаётся сложной игрой чувств. В этой игре нет ничего, что не было бы важно. Важно всё. И фотография позволяет это «всё» окинуть панорамным взором. В некоторых случаях фотография – это завязь новой вещи.

– Почему большинству ваших фотографий вы отказываете в цвете? Дань прошлому? Или графичность изображения лучше передаёт первичную эмоцию?

– Тут всё просто. В детстве я много смотрел, как фотографирует мой дядя-фотограф – Марк Новогрудский. Как он работает с моделью (кстати, первой его моделью был я), как проявляет фотографии, отбирает. И все они были чёрно-белые. И когда я фотографирую, всегда думаю, как бы оценил эту фотографию мой дядя Марик.

Одно важное добавление к тому, что роднит литературу с фотографией. Хоть пару раз за жизнь очень важно – на примере тех же Генри Миллера с Лоуренсом Дарреллом, не оглядываясь назад, кидаться в пропасть без всякой страховки.

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Афанасий Исаакович Мамедов родился в 1960 году. Прозаик, журналист, литературный критик. Печатается в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Знамя», «Новый мир», «Лехаим», «Артикль», «Новая юность», «Баку», «Юность», «Литературный Азербайджан» и других. Автор романов «Пароход Бабелон», «Фрау Шрам», «Хазарский ветер», «Патриций. Роман номер сто» (в соавторстве с Исааком Милькиным), сборников рассказов «Слон», «Апшеронские хроники» и других. Лауреат литературной премии имени Ю. Казакова (рассказ «Бекар»), литературной премии И.П. Белкина (повесть «У мента была собака»), финалист премий «Большая книга» (роман «Пароход Бабелон»), «Русский Букер» (роман «Фрау Шрам») и других. Живёт в Москве.