Одной из самых пронзительных премьер этого сезона для Владимирского академического драматического театра им. А. Луначарского стал «Василий Тёркин» по поэме А. Твардовского.

Одной из самых пронзительных премьер этого сезона для Владимирского академического драматического театра им. А. Луначарского стал «Василий Тёркин» по поэме А. Твардовского.

Более года назад директор Луначарки, так любовно зовут поклонники Владимирского театра его зрители, заслуженный работник культуры РФ Б. Гунин предложил молодому режиссёру Р. Феодори (Ильин), поставить «Василия Тёркина». Директор понимал, что задача невероятно сложна: стихи незаслуженно забытого советского поэта нуждались в каком-то новом восприятии, чтобы не только пробудить ностальгию у старшего поколения, но и донести поэму до молодёжи, пробудить её от инфантильного сна, показать ужас и величие войны глазами поэта, прошедшего её всю, от Подмосковья до Берлина.

«Книга про бойца», как называл поэму сам А. Твардовский, присутствует на сцене почти всё время. Автор (народный артист России М. Асафов) раздумчиво читает её главы, иногда просто открывает её страницы, и тогда в зал плывут мелодии далёких, надрывных русских песен… Каждая глава поэмы сценически решена так, что стихотворный текст не только глушится, а наоборот, обретает зримый, иногда просто потрясающий облик. Вот звучат слова Смерти (А. Лузгина), обращённые к герою:

«…Ночь, поверь, не хуже дня...». Произносит их красивейшая девушка с русой, тугой косой, изящными движениями. Говорит ласково, убедительно, завораживая и маня. Но с каким же ужасом и отчаянием, совсем не по-геройски, отползает от красавицы Тёркин туда, где боль, страх, раны и всё-таки жизнь.

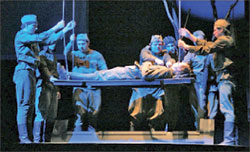

Сценическое произведение в «формате» книги, конечно же, нуждалось не только в игровом, психологическом воплощении игры актёров. Режиссёр сумел придать всему спектаклю яркий пластический образ, где каждая глава запоминалась как живой образ текста. Вот как решена глава «Гармонь». Всё по Твардовскому – просит солдат дать ему поиграть на гармони убитого командира танка. С трудом, нежеланием, преодолевая естественную печаль по погибшему товарищу, друзья убитого соглашаются, и белая гармонь, словно драгоценность, спускается на трапеции и передаётся гармонисту. И несколько раз, словно заклиная, танкисты говорят: «Командир наш был любитель… Схоронили мы его». И сам убитый командир (актёр Б. Тартаковский), появившийся словно фантом, сначала не желает отдавать инструмент, но убедившись, что солдат настоящий виртуоз, соглашается отдать любимый инструмент, жмёт руку живому товарищу, ложится на ту же трапецию, медленно возносится на ней к небесам, а затем опускается в могилу.

Многие пластические сцены спектакля проходят только на фоне стихов, читаемых Автором. Вот он говорит мягко и грустно о солдате-сироте, которому некуда идти, не от кого ждать писем: «Что он думал – не гадаю, что он нёс в душе своей». А молоденький солдатик (А. Яценко) яростно бьёт чечётку у сломанного снарядом дерева. Это пляска отчаяния, пустоты, ужаса одиночества, перед лицом смерти. И стихи поэта вливаются в души зрителей, они уже не потеряются во времени у тех, кто видел это!

Интересно, что чёткого сценария у режиссёра не было. Однако точность выстроенных мизансцен (художник-постановщик Д. Ахмедов, хореограф Н. Шурганова) говорит о глубокой продуманности постановки, желании создать спектакль не «по мотивам» поэмы, а отобразить её во всей полноте и многогранности. И не только в драматической составляющей. В стихах А. Твардовского много юмора, забавных эпизодов. Их достаточно и в спектакле. Вот молодые актёры А. Шалухин и Р. Романов, мгновенно перевоплотившись в деда и бабку, включаются в забавную, с хитринкой беседу с Тёркиным, выпытывая у него главное: «Победим ли мы?» И с глубочайшим внутренним убеждением, мягкой силой звучит ответ солдата: «Побьём, отец…»

Передать поэзию, а никто и не забывал, что основа спектакля – глубокие стихи могучего поэта, средствами метафоры, гротеска удалось, на мой взгляд, в полном объёме. На сцене часто появлялся женский хор. С одной стороны, он напоминает хор античных постановок, с другой – становится воплощением войны для них, женщин-страдалиц, вдов и матерей: «Всех, кого взяла война, каждого солдата, проводила хоть одна женщина когда-то».

Поэма А. Твардовского как будто лишена сложных построений, она похожа на безыскусные русские песенки, частушки, но именно в этом её сила. Она поистине народна и, как бы ни менялось время, каких бы изменений ни претерпевала русская поэзия, но если в ней есть глубокий смысл, мудрость, сила и талант, то звучит она ярко и чисто. Василий Тёркин – абсолютно современный эпический герой. И то, что молодые современники, создатели прекрасного спектакля, поняли это, нашли сценические и творческие средства воплощения идей автора, просто вернули нам поэта, которому исполняется сто лет со дня рождения – настоящий успех и большущая радость!

, ВЛАДИМИР – МОСКВА