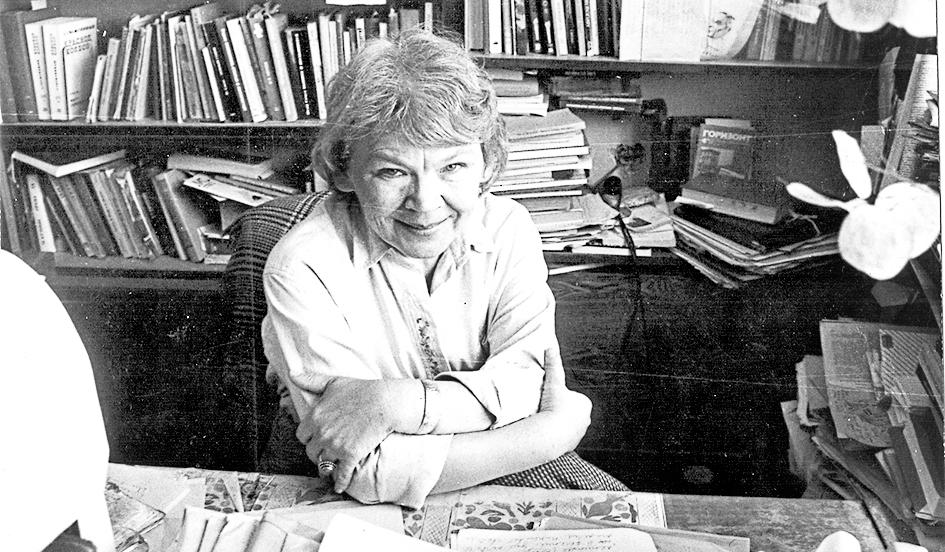

Мариэтта Омаровна, кажется, как и хотела, успела в своей жизни всё: плодотворно занималась наукой, познакомила тысячи читателей с неизвестными им до неё авторами, преподавала, влияла на общественные процессы, много путешествовала. И очень любила свою семью.

В 2022 году в издательстве «Пробел-2000» вышел сборник воспоминаний о ней, который составили дочь исследовательницы Мария Чудакова и филолог, переводчик и первая аспирантка Мариэтты Омаровны Анна Герасимова. Всего в сборнике 84 фамилии авторов (вместе с составителями), и интересно, что все, кто когда-нибудь пересекался с Мариэттой Омаровной, говорят примерно одно и то же и о её характере, и о поведении в критических, да и в самых обычных ситуациях. А это значит, что она всегда оставалась собой…

Беседуем с Марией Чудаковой, Анной Герасимовой и внучкой Мариэтты Чудаковой Евгенией Астафьевой.

– Мариэтта Чудакова ездила по всей стране с просветительскими лекциями, верила, что литература должна быть доступна всем, самолично и на свои средства отвозила книги в отдалённые населённые пункты. Как её там принимали?

Е. А. Принимали всегда очень тепло, люди рассказывали про достопримечательности, чем знаменит какой-то край. Иногда это были просто её поклонницы, которые брали на себя труд возить её и показывать заповедные места. Например, на океане, в поездке на Камчатку, мы увидели белокрылого орлана, купались в горячих источниках, а потом отправились на морскую прогулку, чтобы увидеть Авачинскую бухту и тюленей.

М. Ч. Мама говорила и писала в предисловии к своей последней книге для подростков (увы, вышла она уже не при жизни автора, в 2023 году), что поездки начались осенью 2007 года, когда с одним из прототипов водителей «Жени Осинкиной» Андреем Мосиным они вдвоём проехали на машине от Владивостока до Москвы – 14,5 тысячи километров.

Задача была – встретиться с библиотекарями и читателями семнадцати городов и посёлков. Ехали они по федеральной трассе, 1300 км – по бездорожью. Мариэтта хотела подарить много новых хороших книг, виделась там с замечательными приморскими и сибирскими просветителями. Путешествие заняло месяц.

В 2008 году организаторы проекта «Уроки 90-х» пригласили Мариэтту помогать им. Направлен он был на помощь учителям истории. В результате у мамы оказалась полная свобода действий. Они с Андреем стали развозить книги по библиотекам России. Ехали ночами, днём работали.

Когда мамина давняя знакомая Е.Ц. Чуковская узнала про эти поездки, то стала чемоданами давать сочинения Чуковского и его переводы (Марк Твен и другие). После её смерти замечательная семья Корнея Ивановича продолжила по завещанию Елены Цезаревны это делать. Ещё к просветительским процессам присоединилось литагентство под началом Татьяны Соколовой.

Так сложилось, что 2018 год был завершающим в серии таких путешествий Мариэтты. Последним стал город Клинцы. После этого машина совсем сломалась, а чинить её было уже не на что.

Важно добавить: мама умела дарить свою дружбу незнакомым людям. Но это была дружба навсегда – с единомышленниками, а не «посидеть посплетничать». Могу назвать двоих прекрасных людей, которых она нашла в интернете, бросив клич в соцсетях: «А есть ли в Нижнем Новгороде приличные библиотекари?» Отозвалась Анна Медведева. Сколько всего они сделали вместе! Вторая – Елена Мочалова, она живёт в Новосибирске. Я с ней дружу и сейчас. Это лучшие люди, каких я знала в своей жизни.

Но и ссориться с Мариэттой никому бы не посоветовала. Это было тоже навсегда, если причина была принципиальная (то есть если человек проявил себя как подлец). Я знаю c маминых слов случай, когда на приёме она подошла к одному медийному человеку и спросила его: «Вы ведь не можете не понимать, что вы подлец?»

– Фраза-девиз М.О. «Помни: идут лучшие дни твоей жизни», которая вынесена на заднюю обложку сборника, пугает или вдохновляет вас? И почему?

М. Ч. Мама всегда умела радоваться жизни. Зимнему лесу, пробежке на лыжах, морю, виду из окна своего кабинета. Обожала котят и щенят, мы с папой их вечно подбирали, лечили. Они ещё и «самозарождались» от кошки Фени и собаки Жучки. Черепаха Луша ещё была. Мариэтта вообще любила всё живое. Но время тратила в основном на работу.

Е. А. Конечно, вдохновляет и держит в тонусе. Она говорила, что нельзя оставлять ничего на потом, надо делать сразу, как только задумала что-то, и не бросать на полпути.

– Почему она всегда так боролась за своих студентов?

М. Ч. Со слов моей дочки, которая часто ходила на лекции, Мариэтта боролась за всех, в кого верила. В студентов – верила, как и в учеников тех отдалённых школ, которые она посещала, потому что считала, что их юные умы не были затронуты официальной ложью. Она учила их через книги распознавать добро и зло и считала, что молодёжь и есть наше будущее. Всегда рассказывала, как ей приятно наблюдать за «любознательными и светлыми личиками», когда она читала лекции детям. Она считала, что огромное большинство общества перешло в пассивное состояние и опустило руки, а молодое поколение внушает надежду. Ей нравилось общаться с детьми, она видела их эмоциональную отдачу и всегда восхищалась тем, с каким интересом они её слушали и какие умные вопросы задавали.

– Мариэтта Чудакова очень много работала и спала меньше пяти часов в сутки. Постоянно куда-то бежала или ехала и не любила нытиков. Могла ли она сама остановиться и пожаловаться близким? Были ли у неё внутренние кризисы?

М. Ч. Она хотела охватить своей деятельностью весь мир и всегда сожалела, что в сутках так мало часов. Старалась всё успеть и не любила, когда возникали какие-то препятствия, не зависящие от неё.

Мама как-то рассказала: «Мне и в голову не приходило, что я могу отказаться в походах таскать 25 кг – половину байдарки. И только спустя годы поняла, как это было трудно. А.П. любил мне говорить: «Откуда ты берёшь информацию, что ты устала? Кто тебе это сообщает?» – «Ну-у-у…» Но в последний год жизни мамы, пожалуй, впервые я услышала от неё грустные слова о том, что всё куда-то катится, всё, за что она боролась, обесценено. Мариэтта была слишком деятельна, чтобы слушать нытьё. Она сразу бросалась на помощь, если ясно было, что человек страдает от чего-то конкретного: искала врачей, работу кому-то, в том числе за границей, сама превращалась в психолога, если видела, что проблема обратима. Но себе она не помогала. Скрывала от меня, например, прогрессирующую болезнь глаз, говорила: «Мне некогда болеть». Второй глаз еле успели спасти…

Она умела подобрать такие слова, от которых у собеседников появлялось вдохновение, вера в себя и в то, что всё получится. Подбадривала и подталкивала людей к саморазвитию и раскрытию самого лучшего в них. Я, например, жаловалась: «Мама, я не знаю, как это сделать или написать». Она говорила: «Ты должна включить мозг» – «Мама, я не могу включить то, чего там нет». – «Нет, есть!» Очень многих своих ровесников и людей старше себя она буквально заставила написать мемуары, чем продлила их жизнь. Её коллеги С.В. Житомирская, Н.В. Зейфман написали великолепные книги о своей жизни и работе.

Сама Мариэтта мемуары не написала, как я её ни умоляла. Но есть многолетние дневники. Ещё мне жаль, что она так и не написала книгу «История литературы советского периода» – и из историка литературы превратилась просто в историка и общественника. Но, видимо, так было надо.

А ещё она говорила: «Всё надо делать одновременно». Параллельно писала по несколько книг, растила ребёнка, обучаясь в аспирантуре, так как молодость даётся одна на всё. Я помню её фразу: «Путь от принятия решения до начала его осуществления должен быть коротким». Она объясняла, что можно долго обдумывать. Но если решил – делать надо в течение недели. И не «перерешивать». Она так делала ремонты дачи. Надо перекрыть на даче крышу, но нет денег? Но потом их не будет тоже и всё подорожает. Вывод: делаем! Это я, пожалуй, переняла, но только в вопросе поддержания дачи – уж очень я её люблю!

– Были ли у неё какие-то личные традиции? Например, я слышала про работу под Новый год…

М. Ч. Да, помню такое. 31 декабря она закрывалась в комнате на ключ и писала итоги года (в дневниках есть это – что сделала, что не успела). Новый год как-то только в раннем детстве моём отмечали: ёлка, Дед Мороз и т.д. Потом уже нет. (Родители ездили, например, встречать Новый год с Виктором Шкловским!) Потом уже праздновали только день рождения мамин 2 января. Приходили потрясающие люди: Ю.О. Домбровский, Н.Я. Эйдельман, Людмила Петрушевская, Александр Осповат…

Помню только подарки мне! К подаркам дочери и внучке мама относилась ответственно, собирала их по странам и континентам, потом ждала полгода, чтоб вручить. Папа сочинял оду, читал её на вручении. Она не признавала переносов дня рождения, только день в день!

– Чем ещё помимо литературы любила заниматься Мариэтта Чудакова?

М. Ч. Она любила в молодости походы на байдарках. На лыжах по зимнему лесу. Путешествия по стране и миру. Была очень спортивной: раз – и уехала вдруг в 1980 году на Домбай кататься на горных лыжах (меня не взяла!). Но чаще со смыслом ездила: прочесть лекцию, духовно и часто практически помочь людям, которые придут слушать. Быть на пляже и ничего не делать – это она не могла.

– Кажется, что она всегда была ещё в погоне за редкостью. Даже аспирантам своим говорила брать темы «из архивов», а не писать про общеизвестных авторов. Была ли в этом нотка гордости?

М. Ч. Дело не в гордости, а в сожалении, что так много замечательных авторов были неизвестны или забыты. Она хотела, чтобы люди узнали о них. Именно вытащить из небытия – помню эту её мысль. И да, она не видела смысла, чтоб студенты брали избитые имена. Молодой ум должен исследовать незнакомое!

– Какой Мариэтта Омаровна была дома? В вашем детстве и когда вы уже выросли. Изменилась ли атмосфера?

М. Ч. Совсем маленькой, лет в 8, я побаивалась: придёт мама – уроки не сделаны. Принято было её встречать с троллейбуса и нестись навстречу раскинув руки. Мы с ней жили тогда в одной комнате, а у папы был отдельный кабинет. А позже мама уже всегда была в своём кабинете и оказывалась малодоступна. Утром мы с папой завтракали одни – мама называла это «утро родины» и не участвовала, а с 7 утра сидела работала. Все были вечно заняты работой. Я больше времени проводила с папой, мы с ним были ближе, каждый год ездили на море. Но мама была неизменно внимательна к моим просьбам, повсюду искала мне какие-то спицы, крючки для ковроткачества, нитки особые. Не говорю уж про шикарную одежду, которую она привозила мне из разных стран в течение многих лет. Ну а потом уже я стала сама ей всё покупать.

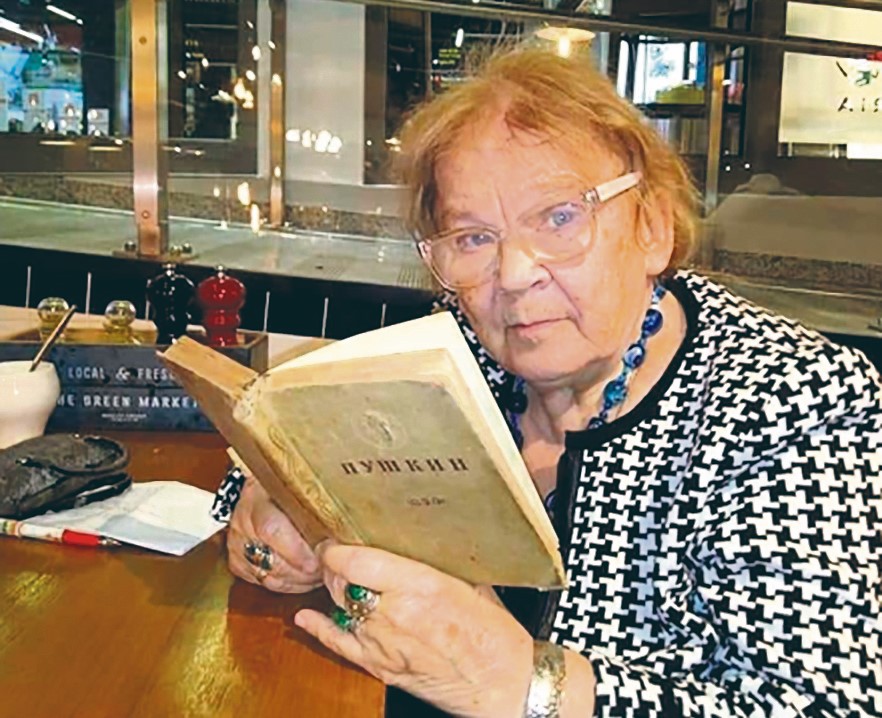

Последние годы мы были очень близки с мамой. Она чувствовала одиночество после смерти своих друзей. Мы ездили вместе в Финляндию на защиту степени PHD, это отдельная прекрасная история. Потом в Польшу, на презентацию переводов книг моих родителей. Потом мы купались там в термах «Малиновый рай», наслаждались и радовались. Мариэтта в конце жизни наконец научилась отдыхать.

– Как вы составляли книжку? Почему изначально был такой маленький тираж – всего 100 экземпляров? Допечатывали потом?

А. Г. Ну, начнём с конца: для самодельной книжки сто экземпляров – это очень много. Конечно, потом допечатывали, первая сотня разошлась очень быстро – на вечерах памяти, по почте авторам. Но допечатывали не так уж много, не думаю, что общий тираж превысил несколько сотен (я учёта никогда не веду, мне незачем). Составляли так же, как я составляла предыдущие и последующие сборники воспоминаний, – в большинстве своём они имеют отношение к рок-н-роллу (Мамонов, Силя, Лукич и др.), в этом смысле книга «Мариэтта» – исключение. Основу составляют тексты, которые люди сами пишут и выкладывают в сетях или присылают прямо мне (в данном случае – мне или Маше, обычно я работаю одна), потом приходится вылавливать и тормошить тех, кто изначально ничего писать и говорить не собирался. Не всегда это удаётся. Были, например, люди из филологического окружения М.О., которые просто сказали: мы её слишком хорошо знали, чтобы давать о ней интервью. И это очень понятно. Я сама с трудом пишу и говорю о тех из ушедших, кого слишком хорошо знала и любила. А о более дальних знакомых – с лёгкостью. Но в результате, конечно, создаётся какое-то общее лоскутное одеяло, очень близкое к оригиналу, так что человек получается «как живой», даже и не «как» – просто живой. Я сама всю жизнь любила читать сборники воспоминаний – о Заболоцком, Чуковском, Маяковском – или просто литературные воспоминания – Ходасевича, Шварца и т.д., так что было у кого и на чём поучиться. Я рада, что могу принять участие в такого рода работе, она мне кажется очень важной, а вот почему и каков смысл этого сохранения общей памяти – не знаю, предпочитаю не задумываться.

– Если бы Мариэтта Омаровна прочитала эту книгу, как вы думаете, что бы она сказала?

А. Г. Я не думаю, что она была бы довольна. Она вообще часто бывала недовольна – и Машей, и мной (хотя я в последние годы контактировала с ней весьма эпизодически), и многими другими. Требовательность прежде всего. Думаю, ей, как человеку скромному, было бы неловко читать о себе дифирамбы, хотя я всячески пыталась избавиться от елейности и хрестоматийного глянца в общей интонации книги. И ещё ей, при её крайней политизированности, наверняка хотелось бы более острой постановки некоторых вопросов, которые лично я вообще постаралась обойти стороной.

– Люди, которые давали комментарии для сборника, восприняли уход Мариэтты Чудаковой как личное горе и общее сиротство. В этом больше тоски по человеку или предчувствия гуманитарной пустоты?

А. Г. Не могу сказать. У кого как. Кроме того, это вещи взаимосвязанные. Уходят огромные величины – такие, как Мариэтта Омаровна, как Михаил Леонович Гаспаров, и у нас, конечно, ощущение как у школьников, потерявших любимого классного руководителя. Увы, здесь вообще принято повышенно любить и уважать ушедших и не очень внимательно смотреть по сторонам на уцелевших пока ещё современников, а стоит помереть, начинается: «Ах, кого мы потеряли…» На самом деле это не очень про М.О., её и при жизни немалая часть нашей интеллигенции возводила на вполне заслуженный пьедестал. А гуманитарная пустота – такая штука, её надо заполнять самостоятельно, работать надо над этим, а не убиваться. И вот это – очень про Чудакову. Не покладая рук работал человек до самого последнего дня. Может быть, не вполне над тем – хотелось, чтобы это была история литературы, а она, очевидно, считала (в отличие, например, от меня), что филологом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан, – и всё последнее время посвятила просто истории, не литературной.

– Вы говорили, что многое «унаследовали» от Мариэтты Омаровны. Легко ли с ней было общаться, обладая теми же чертами характера? Можно ли сказать, что вы были на одной волне?

А. Г. Да не очень легко, хотя всегда интересно. Видите ли, я более или менее тесно общалась с ней во второй половине восьмидесятых, когда была вся эта история с диссертацией, а потом довольно редко. Потом, нельзя сказать, что мы с ней были прямо так уж похожи (хотя Маша всегда это говорит). М.О. гораздо решительнее, безапелляционнее, у неё убеждения, она – герой, а я – трикстер, всегда готовый, вильнув хвостом, уйти на глубину. Но могу точно сказать, что эти качества в нас обеих нам взаимно нравились. И унаследовала я их не от М.О., а от собственной мамы, которая была сильной женщиной того же типа – не в смысле мужиков с ума сводить (это тоже, но без всяких усилий), а в смысле бытового и трудового героизма, огромной работоспособности, независимости и всепобеждающей ироничности. Они, кстати, были в хороших отношениях.

– Расскажите про ситуации, в которых Мариэтта Чудакова была именно собой, и никто бы так больше не смог.

А. Г. (смеётся). Дело в том, что она всегда была именно собой, и никто так больше не смог бы. Но я всегда вспоминаю центральный эпизод нашей недолгой дружбы – когда она ворвалась (опоздав) на заседание кафедры советской литературы Литинститута, где меня уже собирались выгонять из аспирантуры, и заявила: «У вас единственная аспирантка пишет нормальную диссертацию, а вы её выгонять собрались, – вы что, с ума сошли?» И все эти замшелые пузатые дядьки задрожали и убежали, то есть беспрекословно подчинились маленькой храброй Мариэтте, которая тогда, в 85 м году, никакими регалиями украшена не была, а, наоборот, была без пяти минут диссидентом. Я в тот момент, надо сказать, дремала в углу, совершенно не заинтересованная в продолжении своей научной карьеры, так я аж проснулась. Этот и многие другие яркие эпизоды у меня записаны в дневнике – думаю, у неё тоже, интересно было бы сравнить. Уже три года выпрашиваю у Маши почитать эту тетрадь, но как-то всё безрезультатно. Надеюсь, когда-нибудь она все дневники Мариэтты Омаровны, интереснейшие, всё же подготовит к печати.

– Она совсем ничего не боялась? Кроме того, что что-то не успеет.

А. Г. Не знаю. Думаю, нет, не боялась. Она даже на горных лыжах каталась – это, наверное, единственное, чего побаиваюсь я.

– Были ли у Мариэтты Омаровны узнаваемые фразочки, которые она часто использовала? Какие?

А. Г. Сейчас не вспомню. Никаких таких привычных фраз-поговорок за ней не замечала. Но интонация, командная, безапелляционная, учительская и одновременно ласковая, я бы сказала, отеческая (не «материнская»), – узнавалась безошибочно и до сих пор жива в моей голове.

– Почему она звала очень многих студентов к себе в гости? Оставалась ли она только преподавателем в моменты встреч с ними?

А. Г. Вообще в те времена принято было ходить друг к другу в гости. А где общаться – в кафе? Не было тогда таких кафе. В столовой Литинститута? В аудитории после занятий? Помилуйте, нужна же человеческая обстановка, нужны книжные полки, чаёк, нелимитированная возможность посидеть, нормально поговорить. Была б я преподавателем (не дай бог), я бы тоже так делала, да в Зеленоград кто поедет? Когда я жила в центре, на Беговой, у меня на кухне был целый клуб по интересам, вся филологическая молодёжь, которая занималась обэриутами, у меня там паслась, сколько плодотворных идей рождалось, сколько занятных проектов. Насчёт того, оставалась ли она только преподавателем, – думаю, это не про неё, она и в роли преподавателя оставалась всегда прежде всего человеком. У меня в дневнике, в частности, упомянуты какие-то вполне частные разговоры с ней. Мариэтта Омаровна была настолько увлечена делом своей жизни, что это дело – писание, преподавание, наука о литературе – и было жизнью, она вряд ли разграничивала себя-преподавателя и себя-человека. Как конкретно она общалась со студентами – я не знаю, но, судя по их воспоминаниям, примерно так же.

– В предисловии вы написали, что главная книга о Мариэтте Чудаковой ещё впереди и вы даже знаете, кто её составит. Какой она будет? Или, может, уже вышла?

А. Г. Это я погорячилась. Как и в случае с книгой о Мамонове, не будет пока что никакой другой книги, во всяком случае, я ничего об этом не знаю. Хорошо, что эту взяли и сделали наскоком, по не остывшим ещё следам. Дальше, как всегда, навалилось другое, и возвращаться назад пока недосуг. Но, конечно, такой человек, как Мариэтта, заслуживает по меньшей мере тома в серии «Жизнь замечательных людей». Я не настолько академический человек, чтобы за такое браться, а больше как-то, смотрю, и некому. Но мы с удовольствием предоставим все материалы нашего сборника для подобного издания.

Беседу вела Мария Низова, студентка ИвГУ

Кстати

2 февраля свой день рождения отметил бы муж Мариэтты Чудаковой, филолог, литературовед, писатель, автор «Литературной газеты» Александр Чудаков (1938–2005). Мариэтта Омаровна называла его своим учителем, посвящала ему книги и считала, что они неразделимы. А строчки Беллы Ахмадулиной к Андрею Вознесенскому: «Ремесло наши души свело, / заклеймило звездой голубою. / Я любила значенье своё / лишь в связи и в соседстве с тобою» – считала относящимися и к их жизни. А прожили они вместе 48 лет.