Его современниками среди поэтов были Твардовский и Пастернак. Среди драматургов – Арбузов и Леонов. А когда Симонов писал «Живые и мёртвые», уже были Белов и Распутин.

Я благодарна Симонову за Булгакова, за то, что показаны «всем, всем, всем» разорванная рукопись и последнее «стояние», то есть «противостояние» Булгакова на верхней башне баженовского дворца.

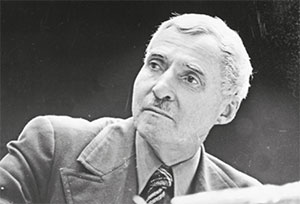

«Живым» я увидела Константина Михайловича с верхнего яруса Театра Революции. Был юбилей. Театр праздновал. Партер наполнялся, как чаша, он казался именно чашей сверху. Атмосфера, в которой приподнятость царила над официозом. Люди пришли радостные и уверенные в том, что они не проскучают, не «скоротают вечерок», а увидят что-то доселе неизвестное!

Может быть, моё собственное ощущение и моя радость были тогда лишь для меня «всеобщими». Но мне казалось, что именно «все» полны ожиданием и радостью.

Прозвенел третий звонок, и по центральной дорожке между креслами прошла к первому ряду красивая пара – высокий мужчина и стройная женщина. Кто-то рядом сказал: «Симонов и Серова». Она была в чёрном бархатном платье, волосы заколоты у шеи, как закалывают их у себя дома, перед тем как пойти в ванную. На нём был костюм цвета хаки, который напоминал военную офицерскую форму. Тёмные волосы подстрижены по моде 52-го года – зачёсаны ото лба назад. Он и она не оборачивались, не оглядывались и, как мне тогда показалось, совсем не жаждали всеобщего внимания. Они были истинно знамениты, тяжесть сотен пар глаз они приняли привычно на свои спины.

Я смотрела на два затылка – чёрный и соломенный, на спины – светлую и тёмную, на лица в театре, устремлённые к этим затылкам и спинам, и повторяла про себя: «Ты говорила мне «люблю», но это по ночам, сквозь зубы. А утром горькое «терплю», едва удерживая губы». Из всего цикла «С тобой и без тебя» эти стихи я любила более всех, в них были правда горечи неразделённой любви и надежда.

Шурша (ох, как я люблю этот звук!), открылся тяжёлый занавес, зал наполнила овация – единая, мощная, звук казался материальным, в нём была энергия трёх тысяч рук и тысячи пятисот сердец. Труппа восседала на сцене. Женщины были в белых платьях, и только две из них – в ярко-зелёных. (Потом по внутритеатральным рассказам я узнала, что Охлопков «контролировал» своих актрис по части туалетов. Как он «пропустил» эти два зелёных – остаётся загадкой. Но эти два ядовитых пятна отстаивали на сцене самостоятельность выбора и своё безвкусие.) Мужчины – все в чёрных костюмах и белых рубашках. В центре стоял губастый гигант, его глаза лучились, костюм сидел на нём идеально, и идеальной была улыбка – безмерное обаяние ему было отпущено Господом Богом. Его хватило бы не только на этот праздничный зал, а на все «непраздничные» залы, собранные вместе. Николай Охлопков – талант и лукавство!

Знаменитая пара в первом ряду аплодировала вместе со всеми, а я аплодировала более всего именно им, которых я знала и любила в далёком заснеженном Данилове в дни эвакуации.

Второй раз я увидела Симонова в Вахтанговском театре.

БДТ приехал на гастроли в Москву (мои первые московские гастроли), и днём была назначена читка пьесы «Четвёртый». Читал автор. Он сидел спиной к окну, за небольшим столом, держал в руках экземпляр пьесы и, обаятельно картавя, чуть глуховато и ровно читал текст. Потом, после спектакля «Варвары», Товстоногов пришёл ко мне в гримёрную вместе с Симоновым, и я увидела серьёзные, печальные глаза и услышала: «Прекрасно играете». Сказано было тоже серьёзно, без улыбки.

На другой день, когда я вышла в холл гостиницы «Москва», чтобы отдать ключ от номера и идти на спектакль, от колонны отделилась высокая фигура Симонова. Он подошёл ко мне и протянул книгу. «Это вам», – сказал он. «Стихи и поэмы» в желтоватом супере. «Прекрасной актрисе». Я читаю надпись и слышу «п’екрасной акт’исе». Я улыбаюсь этой московской ранней весне – такой щедрой, такой настоящей, с такой нежной свежестью и с запахом гиацинтов и нарциссов.

Я стою возле писательского дома у метро «Аэропорт», смотрю на мемориальную доску и печальные даты – «1915–1979». Яркие гвоздики стоят в банке с водой, как цветы на могилах кладбища. Они похожи на маленькие сердца, они полны памятью и любовью. Памятью о таланте и любовью к человеку.

Последнее, перед «вечным уходом», выступление Симонова в концертной студии Останкино больно врезалось в сердце, осталось в нём навсегда: очень худой, в синем костюме (который сейчас ему велик, который обвис на нём), стоит перед микрофоном. Бледный рот, впалые щёки и впалые глаза. Голос ещё более глухой и негромкий. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Он читает заклинание, свою молитву «женщине, которую любил», когда был молод, здоров и не боялся смерти.

Я чувствую, как он старается «не включаться в тему», быть бесстрастным, но чем больше он хочет казаться бесстрастным, тем явственнее звучат его боль и его отчаяние. Он опускает глаза, чтобы слёзы не были заметны, чтобы их не увидели, чтобы камера не унесла в те долгие годы «мира без него» – плачущее лицо.

Я вижу лица зрителей, которые плачут вместе с ним, сама утираю мокрое лицо и думаю: что из «имущества последних лет» хочется взять ему с собой? Наверное, свою военную молодость и своё бесстрашие. Потом, когда я узнала, что Симонов завещал развеять испепелённого себя на поле под Могилёвом, я поняла, что он сумел «вернуться» в молодость, сумел остаться вместе с теми – молодыми и бесстрашными, похожими на него своей жизнью и смертью. Жизнью – на пределе и смертью – за других. «Казалось бы, просто, научно, бесспорно во времени вычислить место поэта. Но он, проходя между белым и чёрным, живёт как загадка, а не как анкета!»

Эти симоновские стихи очень хорошо слушает любая аудитория, как и «военные стихи». Перечитывают его книги, заново ставят его пьесы, смотрят его фильмы о войне, о солдатах и о Булгакове, следовательно, Константин Михайлович Симонов участвует в «сегодня», он «лопатит» умы и души и после того, как «Бог своим могуществом» отправил его в тот путь, который не имеет конца.