Этим материалом мы открываем серию публикаций о главных редакторах «ЛГ», приуроченную к 190-летию газеты, которое будет отмечаться 1 января 2020 года.

Что он написал, сегодня мало кто знает. Его книги явлением не стали. Но он был первым, кто весной 1929 года начал выпускать возобновлённую по инициативе Горького «Литературную газету».

Семён Иванович Канатчиков родился 13 апреля 1879 года в Московской губернии, в деревне Гусево, в крестьянской семье. Всё его образование свелось к начальному училищу. В пятнадцать лет он устроился на работу на один из московских заводов. А уже в 1898 году сын потомственного крестьянина вступил в РСДРП.

В 2017 году Дэвид Пристлэнд, рассматривая этапы большого пути Канатчикова, отметил: «Будучи сыном бывшего крепостного, он уехал из своей обнищавшей деревни в город, чтобы работать на заводе и прочувствовать веяния современности. Энергичный и общительный Канатчиков решил совершенствоваться, используя самоучитель танцев и хороших манер в качестве руководства. Сразу после приезда в Москву он вступил в социалистический дискуссионный клуб, а затем и в большевистскую партию.

Опыт Канатчикова сделал его восприимчивым к революционным идеям: он своими глазами видел огромный разрыв между богатыми и бедными, он чувствовал, что старый порядок мешает рождению нового, и он не мог смириться с дискреционной властью. Коммунисты предлагали конкретные и убедительные решения. В отличие от либералов они отстаивали экономическое равенство, в отличие от анархистов они признавали современную промышленность и государственное планирование, в отличие от умеренных социалистов они утверждали, что перемены должны происходить посредством революционной классовой борьбы».

Когда начались массовые протесты против царского режима, Канатчиков вошёл в состав сначала Московского, а потом Петербургского комитета партии.

Позже он оказался на Урале. В 1906 году представлял Нижнетагильскую организацию в Стокгольме на IV (Объединительном) съезде РСДРП. В 1910 году Канатчиков был арестован и сослан в Иркутскую губернию.

В конце 1916 года Канатчиков как ссыльный поселенец, лишённый всех прав, объявился в Новониколаевске. С большим трудом он устроился в потребительское общество «Экономия». А потом грянул февраль семнадцатого года. Канатчиков был избран сначала в исполком Новониколаевского городского совета рабочих и солдатских депутатов. А уже через несколько месяцев он от Новониколаевска был включён в исполком Томского губернского народного собрания и занял пост комиссара труда. Правда, новая должность потребовала от него переезда в старинный сибирский город.

Потом Канатчиков стал по списку большевиков гласным Томской городской думы. А затем случился Октябрь, принёсший пламенному большевику новый пост – заместителя председателя Томского губисполкома.

Чем тогда Канатчиков только не занимался! В Доме науки он прочитал публичную лекцию «Суд, закон и революция». Потом ему предложили принять участие в разгоне Сибирской областной думы. Затем началась борьба за освобождение из красноярской тюрьмы эсера Михаила Шатилова.

Неожиданно в мае 1918 года вспыхнул мятеж белочехов. Большевики поручили Канатчикову возглавить Томский военно-революционный штаб. По сути, он с 24 по 30 мая 1918 года руководил подавлением в Томске вооружённых выступлений против советской власти. Однако силы оказались неравны.

В ночь на 31 мая Канатчиков с небольшой группой партийных функционеров в сопровождении отряда Красной гвардии бежал на пароходе в Тобольск, оттуда перебрался в Тюмень. Ну а потом были бои против белых частей на Северном Урале.

Уже в 1919 году партия отозвала Канатчикова в Москву. Он был введён в состав коллегии Наркомата внутренних дел. Но затем его вернули в Сибирь, где он стал членом Сибревкома и заведующим Сибирским отделом народного образования, взяв на себя управление Сибирским отделением Госиздата.

После Сибири последовало назначение в Казань. В конце 1920 года Канатчиков был избран председателем Казанского горисполкома. Одновременно власть поручила ему исполнять обязанности заместителя председателя Совнаркома Татарии.

Впрочем, в Казани он надолго не задержался. В конце 1921 года его перевели в Петроград и назначили ректором зиновьевского Коммунистического университета.

Работая в университете, Канатчиков выпустил книгу мемуаров «25 лет борьбы». На эту книгу обратили внимание в ЦК. Возможно, во многом благодаря этому обстоятельству он вскоре был выдвинут на руководящую работу в аппарат ЦК.

Уже в 2000 году историк Михаил Зеленов в своём исследовании «Аппарат ЦК РКП(б)–ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е годы» писал: «Семён Иванович принадлежал к «старым большевикам» с типичной для многих биографией. Деревенский парень из Подмосковья окончил начальную (приходскую) школу и с 15 лет был вынужден работать на заводах Москвы; переехав в Петербург, вошёл в знаменитый «Союз борьбы». В 1918–1919 годах был членом коллегии НВКД, одновременно заведуя пропагандистскими курсами, на основе которых был создан Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова. В 1921–1924 гг. был ректором Комуниверситета им. Зиновьева в Петрограде и, отличившись в борьбе против троцкистов, попал на работу в ЦК. Н.А. Рожков, известнейший историк «старой школы», написал в 1923 г. о нём так: «Если бы от меня зависело, я бы выдвинул на место Ленина… Канатчикова, который обладает ленинской железной волей и святой мечтой».

В июле 1924 года Канатчиков стал вместо Якова Яковлева (Эпштейна) вторым по счёту заведующим отделом печати ЦК РКП(б). Первое, чем он занялся, – разработкой закона о печати. До него этим вопросом занимались глава Агитпропа ЦК Андрей Бубнов, заведующий подотделом печати Агитпропа Илья Вардин и руководитель пресс-бюро ЦК Семён Ингулов. Правда, у этой троицы ничего толкового не получилось.

27 июля 1924 года Канатчиков внёс в Секретариат ЦК предложение образовать новую комиссию, в которую предложил включить заместителя наркома просвещения Варвару Яковлеву, опытного издателя Николая Мещерякова, руководителя Главлита Павла Лебедева-Полянского и ряд других функционеров. Но и ему существенно продвинуться в работе над законопроектом не удалось.

Второе, что собирался сделать Канатчиков, – сформировать новую политику партии в области литературы. Едва вступив в должность завотделом ЦК, он выступил с докладом «О задачах печати», заявив, что главенствующее место в литпроцессе должна занять пролетарская литература. У писателей-попутчиков это вызвало глубокое разочарование.

В начале ноября 1924 года Канатчиков по указанию Вячеслава Молотова, выполнявшего тогда функции, по сути, второго человека в аппарате партии, был подключён к подготовке материалов для Оргбюро ЦК по Госиздату и по массовым газетам. Само заседание оргбюро состоялось 10 ноября.

Канатчиков встал в непримиримую оппозицию к заведующему Госиздатом Отто Шмидту. Он обвинил Шмидта в засоренности издательства.

«…Чистка аппарата, которая была предписана ЦК, – возмущался он, – производится с чрезвычайной медлительностью»[1].

Другой упрёк Канатчикова сводился к тому, что Шмидт навыпускал много ненужных книг, которые, по его мнению, быстро устарели. Он полагал, что Шмидт в ущерб книгам для крестьян и рабочих увлёкся чтивом для интеллигенции. «Вообще постановка госиздатовского дела, – заявил он, – приспособлена для интеллигентского читателя, я бы сказал, она носит несколько барский характер. К массовому читателю Госиздат совершенно не подвигается <…>. Нужно, чтобы центр тяжести в первую очередь был перенесён на популярную массовую крестьянскую литературу».

Критический пафос Канатчикова оказался созвучен настроениям Сталина и Молотова. Вердикт вождей был таков: Шмидт не понял, что от него хотел ЦК, и потому заслужил увольнение.

Кроме того, против него ополчилась часть команды Троцкого. Канатчиков оказался, по сути, меж двух огней: с одной стороны, на него давил через Молотова Сталин, а с другой – свою волю ему пытался навязать Николай Бухарин. Как-то лавировать между разными группами у Канатчикова не получилось. Поэтому сразу после заседания оргбюро он вынужден был покинуть аппарат ЦК.

Узнав об отставке Канатчикова, Дмитрий Фурманов записал в свой дневник: «Ушли Канатчикова. Причина, видимо, только одна: слишком серьёзно понял он свою роль и по-настоящему стал строить литературную оборону и нападение… Он свернул себе голову, ибо вышестоящие оказались тёмными невеждами в делах литературных и подчинились, кроме того, воздействиям иного порядка (Бубнов – Фрунзе – Воронский, это всё приятели…)».

В ноябре 1924 года Канатчиков был отослан в комиссию по истории партии (Истпарт) заместителем к Михаилу Ольминскому. Сталин поручил ему лично возглавить комиссию ЦК по изъятию документов из личных архивов участников октябрьских событий 17-го года в Петрограде. Он потом дважды – 16 февраля и 2 марта 1925 года – вызывал его к себе для подробных докладов.

Судя по всему, Канатчиков, когда реквизировал у бывших своих соратников важные материалы, много чего наслушался и под влиянием бесед с обиженными ветеранами переметнулся на сторону ленинградской оппозиции.

Уже в 1931 году анонимный автор написал в пятом томе «Литературной энциклопедии»: «К литературному движению Канатчиков вплотную подошёл в 1924 году, будучи заведующим отделом печати ЦК ВКП(б). На I конференции ВАПП в январе 1925 года К. выступил с содокладом к докладу И. Вардина об идеологическом фронте и задачах литературы, присоединившись к основным положениям Вардина и резко отвергая позицию А. Воронского».

В 1926 году Канатчиков был направлен в качестве корреспондента ТАСС в Чехословакию. После возвращения он, видимо, по рекомендации отдела печати ЦК РКП(б) стал представлять интересы РАППа в недавно созданной Федерации объединений советских писателей (ФОСП). Однако он быстро нашёл общий язык с Александром Фадеевым. А вот Леопольд Авербах почувствовал в нём конкурента.

Первый раз Канатчиков схлестнулся с командой Авербаха осенью 1928 года. Рапповскую верхушку не устроило, как Канатчиков выступил на торжествах, посвящённых 30-летию Московского художественного театра. 30 октября он был вызван на заседание коммунистической фракции секретариата РАППа. Канатчиков в двух словах напомнил собравшимся историю вопроса. «На секретариате ФОСП, – рассказал он, – обсуждалась кандидатура для выступления во МХАТе. Никого из делегации РАПП на секретариате не было. Остановились на кандидатуре Леонова. Выступать ему надо было две-три минуты, а что в этот короткий срок можно вообще сказать? В день выступления звонит ко мне тов. Ставский (оргсекретарь РАППа. – В.О.) и говорит, что РАПП отводит кандидатуру Леонова и предлагает тов. Киршона, но Эфрос категорически возражал. Мы выдвинули беспартийного Новикова. В театре подвернулся Вяч. Полонский. Нет оснований предпочесть Новикова Вяч. Полонскому. Полонский – партийный, редактор двух журналов («Нового мира» и «Печати и революции». – В.О.), – вот почему и выступил Полонский».

После этого Канатчиков пояснил своё отношение к пьесе «Бег» Булгакова, а также лично к Авербаху. Он сказал: «Я прослушал эту пьесу; ничего антисоветского в ней не вижу, произвела хорошее впечатление. Для 12-го номера «Красной нови» нет материала, и Вс. Иванов предложил отрывки из «Бега». Я считаю, что их можно напечатать, и голосовал за них… Наконец, я не вижу ничего оскорбительного в том, что Пильняк выразился про Авербаха, что он принадлежит к той категории критиков, которые руководствуются принципами «Тащить – не пущать!».

Однако рапповских вождей эти объяснения не устроили. Канатчиков подвергся обструкции.

Л. Авербах предлагает заменить Канатчикова в ФОСП.

Но совсем отодвинуть Канатчикова в сторону команде Авербаха не удалось. У него в партаппарате оказалось немало сторонников. К примеру, в агитпропотделе ЦК ему явно симпатизировали Стецкий, Криницкий и Керженцев. Именно эти партфункционеры предложили выдвинуть оппонента Авербаха на пост редактора создававшейся тогда «Литературной газеты».

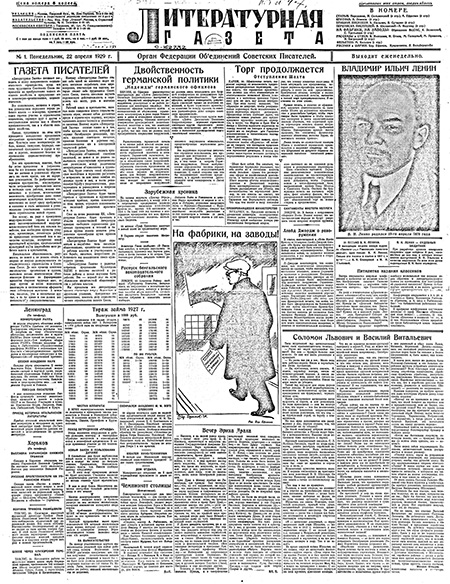

По мысли партаппарата, новое издание должно было заменить выходивший с 1 декабря 1927 года еженедельник литературы и искусства «Читатель и писатель», который редактировали сначала С. Васильченко, а потом Я. Янсон.

Принципиально вопрос о создании «Литгазеты» был решён ещё 26 июня 1928 года на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б). Дальше разработкой программы издания занялся Платон Керженцев.

«Издание еженедельной Лит. Газеты, – доложил он в Оргбюро, – имеет огромное значение для Федерации, т.к. это позволит в процессе постоянной общественно-политической работы сплотить все литорганизации и вовлечь их в круг вопросов, стоящих перед советской общественностью в области культуры. Литературная Газета сможет объединить вокруг себя широчайшие писательские круги, так как не смогло бы это сделать никакое другое издательское предприятие. Самый характер Газеты, регулярность её выхода, актуальность вопросов и откликов является, несомненно, лучшим средством привлечения писательства к строительству социалистической культуры.

Литературная Газета будет выходить один раз в неделю по понедельникам, в размере 6–8 полос и содержать в себе следующие основные разделы:

1) Беллетристика, стихи;

2) Общие статьи по вопросам советской общественности и культуры;

3) Критика (обзоры, статьи, рецензии);

4) Искусство;

5) Библиография;

6) Жизнь литературн. организаций; быт писателя;

7) Объявления».

2 ноября 1928 года на оргбюро встал вопрос о редакторе нового издания. По докладу Керженцева оргбюро постановило:

«27. а) Утвердить редактором литературной газеты ФОСП т. Канатчикова С.И.;

б) Остальной состав редколлегии и совета поручить утвердить АППО ЦК».

Однако до выхода первого номера «Литгазеты» было ещё далеко. Во-первых, сначала власть хотела красиво закрыть газету «Читатель и писатель». Во-вторых, в верхах тогда не знали, что делать с первым «толстым» журналом «Красная новь». Власть была недовольна тем, как вёл в этом издании дела Воронский. В конце концов она заменила неугодного редактора на Канатчикова, полагая, что тот и журнал мог бы выправить, и запустить в производство новую газету.

Первый номер «Литературной газеты» Канатчиков выпустил лишь 22 апреля 1929 года. А уже 23 мая он сдал все дела «Красной нови» Фёдору Раскольникову.

Надо отметить, что та линия, которую стал проводить в «Литгазете» Канатчиков, изначально категорически не устроила вождей РАППа. Правда, рапповцы не смогли сразу убрать из редакции редактора Канатчикова и секретаря Ильинского. И тогда они сделали ставку на Сутырина, который должен был взорвать редакцию изнутри.

15 февраля 1930 года несколько рапповцев, в частности Сутырин, Ермилов, Селивановский и Сурков, неожиданно явились на заседание исполкома Федерации советских писателей и потребовали в отсутствие заболевшего Канатчикова обсудить работу «Литгазеты». Что было дальше, рассказала в своей жалобе Сталину и Молотову группа В. Бахметьева и Ф. Березовского. Они сообщили: «Ермилов и Сутырин, с одной стороны, Лежнев и Эфрос – с другой, подвергли острой критике газету и руководство ею, причём правая часть собрания, почувствовав себя распоясанною, весьма недвусмысленно выражала своё неудовольствие «Литер. газетою», прежде всего потому, что она-де похожа на все советские газеты, кричит «ура» по поводу колхозов и по поводу колхозных поездок писателей и т.д. и т.п. (речь Эфроса).

Тов. Сутырин до конца излил здесь своё неистовство по поводу «безыдейности» газеты, позволившей себе печатать безоговорочно декларации «Кузницы», статью т. Бражнева с критикой руководства РАППом и т.д. и т.п.

Подлинные мотивы недовольства ораторов РАППа были раскрыты ими на собрании вполне.

После шумных споров собрание всё же не решилось отвергнуть основного предложения фракции, и в его духе было принято решение с тою «окраскою» т. Сутырина, что это «обсуждение» послужит-де руководящим материалом для него, Сутырина, в его работе редактора газеты.

Кстати: фракция призвала т. Сутырина к работе в редакции и, ввиду болезни двух активных редакторов, предложила ввести временно в редакцию т. Зонина».

Кроме рапповцев «Литгазетой» сильно возмущался и Борис Пильняк.

Однако власть отвергла демарш рапповцев. Никто Сутырину «Литгазету» не отдал. Вместо Канатчикова ЦК ВКП(б) прислал в это издание другого редактора – Бориса Ольхового.

Впрочем, Канатчиков совсем без работы не остался. Как сообщалось в 1931 году в пятом томе «Лит. энциклопедии», Канатчиков на тот момент являлся «членом секретариата Всероссийского общества крестьянских писателей, членом редколлегии журнала «Красная новь», главным редактором ГИХЛ и председателем редсовета издательства «Федерация».

Но «Литэнциклопедия» дала неполную справку. После ухода из «Литгазеты» Канатчиков на короткое время остался в руководстве журнала «Красная новь», в том самом, в котором в начале 1931 года критик и работник ЦК Иван Беспалов согласился напечатать повесть Андрея Платонова «Впрок». А эта повесть, как известно, вызвала гнев лично у Сталина.

Боясь новой опалы, Канатчиков 6 июня 1931 года обратился лично к Сталину. «Вызывая на это заседание меня и т. Васильевского, как бывших редакторов журнала «Красная новь», – сообщил он вождю, – меня почему-то не нашли, хотя я находился в момент вызова вместе с тов. Васильевским. Во избежание всяких кривотолков считаю своим долгом заявить: я считал и считаю этот рассказ возмутительно издевательским, контрреволюционным. При обсуждении его я категорически протестовал против его напечатания...»

Многие писатели были возмущены позицией Канатчикова. 27 ноября 1931 года Корней Чуковский после встречи с Пильняком записал в свой дневник: «В утешение нам Пильняк повторил, что мы живём в атмосфере теней, что «Федерация пролетарских писателей», на кой чорт она, только и держится закрытым распределителем, а таких писателей, как Фадеев и Авербах, нету; таких газет, как «Лит. Газета», нету. Чиновники, которые правят литературой, хотят, чтобы всё было мирно-гладко, поменьше неприятностей, и Канатчиков выразил идеал всех этих администраторов – Вы бы не писали, а мы бы редактировали. Но писатели пишут, только не печатают: вот у Платонова роман лежит, у Всеволода Иванова тоже (под названием «Кремль» – не о московском)».

После ухода из «Литгазеты» Канатчиков переключился на литературную критику. В частности, он продолжил обличение теорий В. Переверзева и одного из его учеников И. Беспалова. Сильно тогда доставалось от него и писателям-попутчикам. А кого и что первый редактор «Литгазеты» хвалил? Прежде всего Фёдора Гладкова. Понравились ему и романы о молодёжи М. Карпова «Непокорный» и И. Наумова «Первые комсомольцы».

…Впоследствии Канатчиков оказался в издательстве «Советский писатель». Видимо, там чекисты его и взяли. Канатчиков был арестован и расстрелян. Однако энциклопедисты ещё долго продолжали указывать ошибочную дату его гибели: 19 октября 1940 года.

[1] Все документы цитируются по источникам РГАЛИ и РГАНИ