Беседу вела Арина Обух, писатель, художник

В России любят бунтовщиков, их буйные кручинные бедовые головы. И конечно, главный атаман на Руси – это Стенька Разин. Ему удалось вдохновить и Пушкина, и Цветаеву, и Волошина, и Шукшина, и Шостаковича, и Евтушенко, и Кустодиева, и Сурикова… и иже с ними.

Стенька Разин жив. Его непокой передаётся и современным писателям. Неудивительно, что Захар Прилепин пишет трилогию о знаменитом казаке.

В самом начале книги невольно думаешь: Захар пишет о себе или всё-таки о Стеньке? Но в любом случае – о России. Русский ад и русский рай встречаются лицом к лицу. И держат бой.

Сам Захар Прилепин тоже персонаж для книги, которую, думаю, он ещё напишет. Редкий писатель, которого ненавидят так, что совершают покушение на него. И любят так, что «всем смертям назло» он жив.

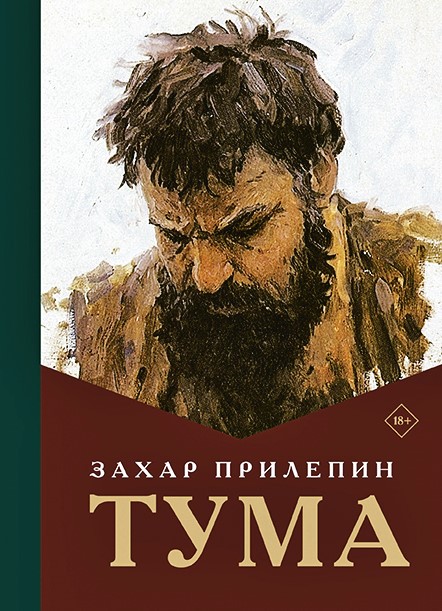

Кто-то считает главной книгой Захара Прилепина «Обитель», другие – новый роман с загадочным названием «Тума»: 686 страниц о Стеньке Разине – о его жизни до бунта. Бунт здесь как предчувствие. Чтобы взять автограф у автора на московской ярмарке, вереница читателей протянулась через всю Красную площадь и стояла четыре часа кряду. Одна из моих любимых книг Захара Прилепина – «Семь жизней». Но кажется, что у самого автора жизней гораздо больше. О них и поговорим.

– Захар, поздравляю «Туму» с премией «Книга года». Так или иначе, а все твои книги о бунте. Почему тебя вдохновляет именно это явление человеческого духа?

– Приятно думать о святых, хорошо думать о безупречных, радостно описывать просветлённых, но я выбрал себе другую работу. Когда я, подорванный, лежал в больнице, то вдруг сформулировал впервые в жизни: я люблю проклятых. Я люблю тех, кто ставит самую высокую ставку – свою собственную душу.

То есть я воспринимаю себя в качестве такой слабой адвокатуры тех персонажей, которых у нас огульно отправляют в ад. Так и говорят: «Стенька Разин в аду», а я говорю: «Пожалуйста, подождите. Давайте обсудим это всерьёз».

Любой персонаж, который ломает устой предыдущий, он ходит по кромке ада. Но вместе с этим он совершает зачастую невероятный прорыв в истории человечества. Оно вдруг меняет контуры, очертания и приходит к каким-то совершенно иным ответам. Может быть, неверным, но… я всегда смотрел на этих персонажей «с затаённой в сердце мукой». Спартак, Уот Тайлер, Уильям Уоллес, Стенька Разин, Ленин, Че…

Вся история человечества строится на этих рывках и преодолениях. Бунт – это в широком смысле религиозная история. В конце концов, всё началось с того, что человек взбунтовался против Бога…

– Значит, бунт начался, как только Ева откусила яблоко… Кстати, в «Туме» более 30 раз появляются слово «ад» и его производные. И вообще часто звучит эта огненная тема. Что такое ад?

– В моей «Обители» один из персонажей произносит такие слова: «Потом будут говорить, что здесь был ад. А здесь была жизнь. Ад – одна из форм жизни». Эта мысль откуда-то пришла ко мне, и я её записал, запомнил.

Близость к невыносимому, находящемуся за пределами человеческих возможностей, прямой подход к кромке геенны, который, собственно, и совершают из века в век поэты, когда с одной стороны щёку освещает рай, с другой стороны ад – это и созидает невероятное чудо русской поэзии. И мировой тоже.

– Слышала, что в твоём доме есть иконы, на которых изображены поэты. Это правда?

– Однажды я прочёл у Александра Проханова, что Пушкин, Лермонтов, Есенин, Гумилёв – это, по сути, святые русского духа. Да, неканонизированные святые, но местночтимые: они святые для русской литературы. И для меня.

И я попросил моего знакомого иконописца согрешить: и он написал моих любимых поэтов и воинов в качестве мучеников. И тех поэтов, что назвал выше, и воинов – Арсена Павлова (позывной Моторола), Александра Суворова, который, к слову, стоит в полушаге от того, чтобы его канонизировали. Это как история с Евгением Родионовым: во время войны на Северном Кавказе он был взят в плен, его пытали, требовали снять крест, он не снял и был обезглавлен. Какие-то вещи происходят просто по факту колоссального народного волеизъявления: люди хотят в него верить, и в какой-то момент Церковь с этим начинает считаться.

Но иконы с писателями я всё же не в церкви разместил. Не думаю, что нарушаю что-то.

– И Бродский говорил, что в советское богоборческое время поэты брали на себя роль святых.

– Опережая твой вопрос, скажу, что иконы с Бродским у меня нет. Ленина, Сталина и Дзержинского тоже нет, пусть никто не волнуется.

– Однажды я написала картину, где погибший страшной смертью воин изображён новомучеником. И я тоже думала: можно или нельзя?..

– Искусство всегда идёт по грани, а то и нарушает. Не продают в храмах ни «Войну и мир», ни «Капитанскую дочку», даже христианской лирики Есенина там нет. Потому что это литература не религиозная, а светская. Хотя к вере приводит и та, и другая. Мы живём в мире Пушкина, Толстого и Достоевского – в процессе их долгой мысли.

– Чем автор, написавший «Саньку», отличается от себя, который написал «Туму»?

– Это достаточно сложный процесс: провести по себе скальпелем, по этим наросшим шкурам разнообразным, все эти годовые кольца распороть и провалиться туда целиком, в самого себя – и потеряться там… Я стараюсь такими вещами не заниматься.

Но, конечно, это совершенно другой опыт литературный: «Саньку» я писал, вообще не задумываясь о том, как выглядят сюжет, персонажи, движение героя… Я просто начал писать и писал до последней строчки достаточно стремительно, меньше года.

С «Тумой» я, к несчастью, всё уже знаю: как создаётся сюжет, что не стоит делать, что стоит. При любом слове, которое я начинаю писать, при любом сюжетном повороте – тут же срабатывает мой внутренний страж, который напоминает мне, что так нельзя: «Это слово уже использовали до тебя, сюда тоже не ходи, а вот здесь надо убрать диалог, а здесь надо больше природы…» Профессионализм не только расширяет, но и сужает пространство возможностей. Ты становишься заложником того, что знаешь.

Главное, что должно быть в тексте, – абсолютная органика. Я должен верить тому, что пишу. Превратиться из сочинителя в летописца, который точно знал, как всё было.

Чтобы написать «Туму», я, конечно, включил свою детскую память – я вырос на Верхнем Дону. Мои дедушка и бабушка говорили на том языке, что звучит в моём романе. То, что кажется далёким, – на самом деле не столь далеко: мой дед родился до революции, застав своего деда, который родился при Пушкине. От Пушкина рукой подать до Пугачёва, от Пугачёва – до Разина.

И конечно, я до остервенения начитался литературы русского Средневековья. Мне нужно было в этот строй речи вернуться.

– Стоит уточнить, что твой Стенька знает восемь языков и разговаривает так, «будто овладел до-вавилонским языком», находя общий язык и со своими, и с чужими. Кстати, ты тоже находил общий язык с очень разными людьми. Многие сегодняшние иноагенты были твоими друзьями. Злые языки говорят, что ты собрал всевозможные литературные премии от либералов, а потом вдруг в 2012 году написал «Письмо товарищу Сталину». Кто-то из иноагентов сказал: «Оно прекрасно написано – и это самое отвратительное».

– История обратная. До «Письма товарищу Сталину» я написал подобных текстов несчётное количество. Но это письмо, скажем так, просияло.

Я был в радикальной лево-патриотической оппозиции с середины 90-х годов, воспитанный Прохановым, Лимоновым, Анпиловым. Но в какой-то момент, видимо, моя, рискну сказать, сугубо мужская литературная харизма повлияла на часть либерального истеблишмента, и они решили: «Ну яркий парень, у нас такого нет, дадим ему шанс на исправление». Год 2006-й, наверное, стоял на дворе тогда. У меня ещё на тот момент были иллюзии, что с людьми самых разных убеждений у нас могут быть одни цели: создание великой России будущего. Держатели литературных акций той поры отлично понимали, с кем имеют дело, и самые разумные из них говорили в своём кругу: «Ну кого вы тащите?! Это же красная сволочь, он издевается над нашими либеральными ценностями!..»

И тем не менее до какого-то момента всё это не слишком влияло на мои дружеские отношения, скажем, с Дуней Смирновой. С нынешним иноагентом Быковым* мы были приятелями до самых 2010-х годов.

Тем не менее, если открыть мою книгу «Я пришёл из России», где собрана моя публицистика с 1996 по 2003 год, то можно увидеть, что четверть века назад я говорил слово в слово всё то же, что и сейчас. Россия меняется, а моя вина скорее в том, что я, как пень, стоял на месте и долдонил одно и то же. Сам себе надоел за это время.

– Знаешь, я, пожалуй, некоторые свои вопросы потом сглажу: они, наверное, звучат несколько резко…

– Зачем? Всё правильно, ты молодая, дерзкая. Когда-то я тоже брал интервью – у меня была рубрика «Вы имеете право хранить молчание» – и там я задавал только хамские вопросы. И тебе рекомендую.

– Тогда такое размышление: мне кажется, что некоторые писатели, художники, режиссёры спекулируют на патриотизме, создавая совершенно бездарные вещи… Думаю, что хуже этого ничего не может быть. Идёт дискредитация истинного патриотизма.

– Во все времена талантливых авторов не бывает много. Тем не менее сегодня есть великие поэты, прозаики, но не всегда мы можем в упор их рассмотреть. Тридцать лет мы жили в либеральной системе, но она сама себя загнала в тупик: из ещё одного стихотворения о презренном русском народе не вырастут прекрасные цветы. А нам нужно хотя бы пять лет, чтобы проявились новые патриотические литература, музыка, кино. Патриоты долгое время сидели в подполье, среди прорастающей белыми стеблями прошлогодней картошки. Но сейчас картинка будет меняться. Бездарных авторов нужно пожалеть, а талантливых будем пестовать.

– Интересно, что «Би-2» обрели славу благодаря фильму «Брат», то есть благодаря Балабанову. Живя в СССР, иноагент Гребенщиков* написал прекрасные песни. А Бутусов лучшие свои песни создал вместе с Кормильцевым. Список можно продолжать. Процитирую нашего общего друга художника Александра Житомирского: «Пока вы с Кириллом Серебренниковым раз в полгода ставите друг другу лайки – этот мир сохраняет баланс и не падает в бездну». Не думаю, что равновесие мира держалось на ваших лайках, но…

– Первый мне перестал ставить лайки Кирилл Серебренников, который не выдержал насилия своей среды. Он мне в личку писал, что «с точки зрения творческого человека, отправившись на Донбасс, ты не совершил никакого греха. Ты художник, ты свободен, ты имеешь на это право», но сила его среды была такова, что он не мог это уже произносить вслух. А я могу по-прежнему говорить о нём в интервью «Литературной газете».

– Люблю его фильм «Изображая жертву».

– Я больше любил его спектакли по русской классике. Яркие, современные, парадоксальные. Он, конечно, своё театральное имя не контрабандой получил. Он новатор. Его фильм про Лимонова не попадался мне на глаза. Но ещё с бульшим интересом я относился к иноагенту Ивану Вырыпаеву*, который в Польшу уехал. У него был прекрасный фильм «Эйфория». Их выбор не отменяет их талант, который у них когда-то был. Но отменяет их самих для России.

– Скоро появится твоя книга под названием «Чёт-нечет. Пособие по современной литературе». О ком там пишешь?

– Всю литературу, конечно, невозможно обозреть, но ключевые тексты последних тридцати лет там есть. Около семидесяти рецензий на прозу, поэзию, биографии, толстенный том. Книга неизбежно несёт в себе отпечаток нашей эпохи, но там, конечно, далеко не только про войну. И про иноагента Быкова* есть. И про Пелевина Александра, и про Пелевина Виктора. Конечно, Водолазкин, Иванов, Гигалошвили, Варламов… Арина Обух там тоже присутствует.

– Спасибо, Захар, радостно быть в такой компании. Но я ещё хотела тебя спросить вот о чём: ты не раз был приглашён на Первый канал в программу «Подкаст», но странно, что никто из ведущих, среди которых есть писатели, не бунтует против этого названия, почему? А в наших библиотеках сплошные «воркшопы» и «коворкинги»… Если всё будет так продолжаться, то скоро мы будем не говорить, а «спикать».

– Знаешь, когда я писал книгу «Взвод», то обнаружил, что между кружком «Арзамас» и кружком «Беседа любителей русского слова» Александра Шишкова была жёсткая полемика на эту тему. К 1812 году русская аристократия была безжалостно офранцужена, но уже в 20-е, 30-е годы того же века мы получаем гениальную русскую национальную поэзию и прозу, которая со всем этим языковым французским наследством справляется, став от этого в конце концов только богаче. Из чего мы делаем вывод, переходя в наше время, что «подкаст» исчезнет, а большая литература останется.

– Цитирую «Туму»: «Ве¬ликая Русь обняла Малую. И Малая стала Великой». Наступит ли такое объятие? Ирландцы и англичане, например, вообще не хотят друг друга обнимать.

– Мы находимся в процессе объятия, оно пока не в полной мере удаётся. Ирландцы и англичане – разные народы всё-таки. А мы, что называется, ветвь одного корня. Да, ордынская разлука на несколько столетий создала субэтнос – малороссийский, украинский. И все попытки наших воинствующих националистов сказать, что никаких украинцев и малороссов не существует – это чушь. Уже в XVII веке было понятно, что народ, который 200 лет находился в Речи Посполитой, попав в другую языковую, политическую, культурную, религиозную среду, неизбежно формирует новые этнические особенности. Тем не менее мы тогда в муках разрыв скрепили. И получили блистательные результаты, в том числе в ряде военных побед, которые мы совместно одержали в самых страшных войнах: в войне 1812 года, в кавказских войнах, крымских войнах, в Великой Отечественной войне. Это наша совместная с малороссами история. Она по совокупности должна пересилить мазепинщину, петлюровщину и бандеровщину. И нынешнее противостояние она должна одолеть.

– Мой традиционный вопрос ко всем собеседникам. Представь, что у тебя есть возможность встретить личность из любой эпохи: кто бы это был?

– Те, кого я люблю, – я их опасаюсь. У меня есть их тексты, песни, фильмы – мне этого достаточно. Если бы я увидел Льва Толстого, я бы спрятался за штору. Точно не сказал бы: «Лёва! Привет!» Это немыслимо. Может быть, в состоянии какого-то мрачного, тяжёлого или, наоборот, лёгкого шампанского опьянения я не к Есенину, но к Мариенгофу подошёл бы и в его компании издалека посмотрел на Есенина и Маяковского. Или наверняка, если бы я был в Париже, я бы сел в такси к Гайто Газданову, когда он работал таксистом, и смотрел бы в зеркало на водителя всю дорогу. Он бы на меня оглядывался вопросительно: мол, что? Я бы отвечал: «Нет, нет-нет, ничего». Вот. Не более того, точно.

– Твоя проза входит в школьную программу, переведена на иностранные языки, по ней снимаются фильмы, ты лауреат всех возможных литературных премий, ты издатель, телеведущий, политик, подполковник, входишь в Совет по культуре при президенте РФ, в совет Союза писателей России и так далее. А ещё есть большая семья. И собаки, которые тоже по-своему люди. Спрошу названием одного из твоих эссе – «Всё сбылось»?

– С избытком. Ты далеко не всё перечислила. Я и сам всё не могу вспомнить. Иногда, чтоб быстрее заснуть, я пытаюсь перебрать все свои должности, работы и регалии – и пункту к пятнадцатому, шестнадцатому, не дойдя до финала списка, обычно засыпаю.

Ты, например, не сказала, что я снимаюсь в кино, веду программу на радио, делаю ежегодные фестивали и создаю большие музыкальные проекты.

Кроме того, ещё в 2014 году я создал гуманитарный фонд, сейчас он работает сам по себе. Я понял, что фонд необходим, когда объезжал тогда Донбасс и все эти территории, разрываемые войной. Кто-то должен помогать людям, оказавшимся посреди всего этого кошмара.

Иногда попадается мнение, что я всё время «в телевизоре», но и это всего лишь чёткое распределение времени. Вот я приехал в Москву на три дня и снял сразу блок программ «Захар+» на три месяца. Завтра я уеду, и меня не будет в Москве месяц или два, но программы будут выходить каждую неделю, и все будут уверены, что я где-то тут. А я не тут. Я могу позволить себе жить в лесу. Или где захочу. Могу позволить себе на полгода уехать на Донбасс. Надо мной никто не властен.

Дети уже взрослые. Собаки, музыка, книги… и, собственно, всё. Я никуда не стремлюсь, никого не презираю, никому не завидую, никому не мщу. Я умер в каком-то смысле. Только тогда и обрёл кое-какой навык жизни как таковой.

_______________________

* Признаны иностранными агентами в РФ.