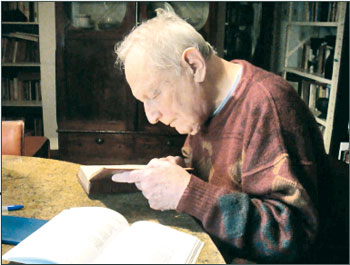

Сегодня наш разговор – с совершенно особенным человеком. Борису Соломоновичу Шнайдерману девяносто шесть лет, и его называют отцом литературного перевода с русского языка в Бразилии. Все современные русисты Бразилии – так или иначе ученики Шнайдермана. В 2007 году он был награждён медалью Пушкина, важнейшей российской наградой за заслуги в области культуры и просвещения. По стечению обстоятельств книги Бориса Шнайдермана не переводились на русский язык, и в России он известен мало. Мы постараемся хотя бы отчасти восполнить этот пробел.

– Борис Соломонович, вас увезли из России в восьмилетнем возрасте. Что вы помните из своей жизни в Одессе?

– Я хорошо помню своё детство. Я помню себя с тех пор, когда мне было три года. Помню голод в Одессе. Это оставило очень сильное впечатление. Были очень тяжёлые времена. Я до сих пор не забыл те переживания!

Ещё помню съёмки фильма «Броненосец Потёмкин» в 1924 или 1925 году... Конечно, я не знал, что это такое происходит. Я видел толпу странно одетых мужчин и женщин, помню общую суматоху, и это происходило примерно три дня. Видел, как снималась знаменитая сцена, когда толпа пришла на лестницу, – мужчины и женщины, очень хорошо одетые, для меня это было странно, непривычно. Да ещё одежда начала века... Помню сцену, когда бросали шляпы в воздух, приветствуя моряков. Не знаю, видел ли я Эйзенштейна, но вот эту сцену запомнил хорошо. И было очень странно, потому что вскоре после этого мы уехали в Бразилию, и там я увидел этот эпизод в кино!

– Учились ли вы переводу? Как началось это занятие?

– Дело в том, что я по профессии инженер-агроном. Я не хотел идти на этот курс, но родители настаивали, им было довольно тяжело, приходилось бороться с нищетой, и они меня фактически заставили пройти этот курс. А всё потому, что в одиннадцать-двенадцать лет я заявил, что хочу быть агрономом! Потом-то я уже хотел заниматься литературой…

Я приехал в Бразилию ребёнком, но дома у нас всегда говорили по-русски, и я сохранил язык, я этого очень хотел. Конечно, у нас дома говорили с одесским акцентом. И я сохранил одесский акцент. Мои родители выписывали русские книги. Лет в тринадцать-четырнадцать я очень заинтересовался литературой, и это мне впоследствии очень помогло.

Но всё же какое-то время я работал как агроном в штате Минас-Жерайс, в глубине страны, а потом переехал в Сан-Пауло, и это был период, когда был большой интерес ко всему русскому. И я тогда уже переводил с русского. Первый мой перевод вышел в конце 1943 или начале 1944 года (в июле 44-го нас отправили на войну). Первый мой перевод – мне даже стыдно сказать – это были «Братья Карамазовы» Достоевского. Он был опубликован под псевдонимом Борис Соломонов. Этот перевод я сейчас не признаю! Хотя многие его хвалят, несмотря на это. Но я им недоволен. Я был тогда очень молод. Потом я его перерабатывал. Я всегда перерабатываю свои переводы. К тому же со временем у меня стал более свободный стиль.

– Участвовали ли вы во Второй мировой войне?

– Я воевал в Италии, пробыл там около года, в составе экспедиционного корпуса. Это было немного странно, потому что правительство Бразилии в течение определённого срока было склонно поддерживать фашизм, там был после 1937 года полуфашистский режим, и правительство было склонно к участию на стороне фашистов. Но после 1943 года настроения переменились.

Я был сержантом в артиллерии. Нас прикрепили к 5-й американской армии. Мы воевали недалеко от города Болонья, в горах. Было очень тяжело из-за холода. В горах холодно.

– В СССР бывали?

– В 60-е годы я несколько раз ездил в СССР, выступал в институте Патриса Лумумбы. У нас в Бразилии тогда была военная диктатура, несколько раз меня задерживали за эти контакты, хотя нельзя сказать, что я так уж сильно пострадал от диктатуры.

– Вы первым в Бразилии стали переводить прямо с русского?

– До меня были некоторые попытки прямого перевода с русского, но это были отдельные случаи, а я начал делать это систематически. Потом я узнал, что в университете Сан-Пауло ищут преподавателя русского языка. Я предложил свою кандидатуру и был принят. Стал первым таким преподавателем. Это было в 1960 году. Тогда был большой интерес к России из-за спутника! Вы вдруг запустили спутник – никто не ожидал этого. Была сенсация во всём мире!

– Трудно быть первопроходцем в своей области?

– Да, было очень трудно и даже таинственно начинать это. Я не имел никакого преподавательского стажа. Начал преподавание русского языка и русской литературы с нуля фактически. Сначала это был свободный курс русского языка и литературы. Но потом в университете создали отделение восточных языков. Русский отнесли к восточным языкам! Это очень странно, но такова уж французская традиция. Вообще наш университет был создан по французскому образцу. И переводы русской литературы прежде были тоже с французского, опосредованные. Очень плохие это были переводы. Во Франции была традиция: считалось, что русская литература очень громоздкая, писатели занимаются философией, всякими идеями, так что французские переводчики всегда облегчали тексты. Урезали страницы, которые считали неинтересными для французского читателя.

– А для бразильского читателя они интересны?

– Да, в Бразилии полные переводы публикуются нормально. И большой интерес к русской литературе. Он начался вообще-то с конца XIX века. Потом он упал, потому что были трудные обстоятельства, на рынке появилось множество переводов романов соцреалистического направления, и они испугали публику. Потом был эпизод – скандал – с Нобелевской премией, присуждённой Пастернаку. Впопыхах и плохо перевели «Доктора Живаго»… всё это очень испугало читателя. Потом, как я уже сказал, интерес опять возродился. И вот, буквально лет семь-восемь тому назад, начался новый подъём. И теперь в Бразилии переводят прямо с русского, есть несколько хороших переводчиков, которые очень честно работают.

– Кажется, Достоевский до сих пор самый читаемый и излюбленный русский классик у бразильцев? Почему это так?

– Трудно понять, почему бразильцы так любят Достоевского, но это правда! Он всегда имеет большой успех. Я перевёл «Записки из подполья», и эта книга стала почти бестселлером. Потом я занимался переводами поэзии – вместе с бразильскими поэтами мы сделали сборник стихотворений Маяковского, который тоже имел очень большой успех. Потом составили сборник русской поэзии. Эти поэты, которые мне помогали, – Августо ди Кампус и Аролдо ди Кампус, они братья.

– Что непереводимо в переводе?

– В тексте всегда есть проблемы. Всегда есть такие моменты, когда переводчик в затруднении. Они связаны с национальной традицией, их просто невозможно перевести. К тому же, например, возьмём текст Пушкина… Но ведь переводчик – не Пушкин. Простоту его стиля передать очень трудно. Даже прозу Пушкина трудно переводить из-за её простоты!

Свои переводы я люблю со временем перерабатывать. Я переводил Толстого – «Смерть Ивана Ильича», некоторые повести. И даже написал небольшую книжку о Толстом, но я должен её переработать. Я люблю перерабатывать!

– Как вы преподавали русский язык в университете Сан-Пауло?

– У меня был курс русского языка как курс литературной критики и переводов. Я всегда интенсивно занимался Чеховым. Опубликовал два сборника рассказов Чехова. И в университете мы со студентами всегда занимались Чеховым. В общем-то, я работал в университете не так уж много: с 1960 года, и вышел в отставку в 1979-м. В отставку я ушёл, чтобы освободиться от бюрократии. Но продолжал регулярные курсы по литературному переводу. И я горжусь тем, что сейчас в Бразилии переводят напрямую с русского! Опосредованный перевод – это сейчас был бы дурной тон.

– Какие направления наиболее интересны современным русистам Бразилии?

– Недавно вышел сборник «Антология русского рассказа». Каждый автор там выступает с одним рассказом, и рассказы не самые хрестоматийные, малоизвестные. Увесистая книга, но она имела большой успех. Также недавно перевели «Обратную перспективу» Павла Флоренского. В Бразилии готовы воспринимать русскую интеллектуальную литературу.

– А вы встречаетесь с русскими, которые приезжают в Бразилию? Где в Бразилии сосредоточена русская культурная жизнь?

– Нет, у меня мало таких контактов. А очаги русской культуры – это, конечно, университеты. В Сан-Пауло и в Рио-де-Жанейро.

– В России есть несколько знаменитых культурных штампов о Бразилии. Так, из книги «Золотой телёнок» мы знаем, что в Рио-де-Жанейро все ходят в белых штанах... На какие книги вы рекомендуете обратить внимание тем, кто хочет по-настоящему узнать Бразилию?

– Да, эта книга Ильфа и Петрова переведена на португальский язык, но, кстати, это издание уже устарело. А по поводу вашего вопроса… Был такой бразильский писатель Мачадо де Асис, очень интересно его читать.

– Чем вы занимаетесь сейчас, Борис Соломонович?

– Недавно я был тяжело болен. Два года тяжело болел. У меня был рак. Теперь я более занят своей литературной работой. Я заканчиваю книгу. У меня есть книга о бразильском солдате – она вышла в 1964 году, после военного переворота. Это такой полуроман о бразильском солдате, художественный и документальный. Кстати, некоторое время назад им заинтересовалось русское издательство.

Меня всегда спрашивают: почему вы не написали свои воспоминания? Да, я заканчиваю книгу своих воспоминаний. Личная проблематика – этим иногда очень тяжело, даже неудобно заниматься. Но теперь я решился.

Беседовала Татьяна САМОЙЛЫЧЕВА