Беседу вёл Юрий Цветков

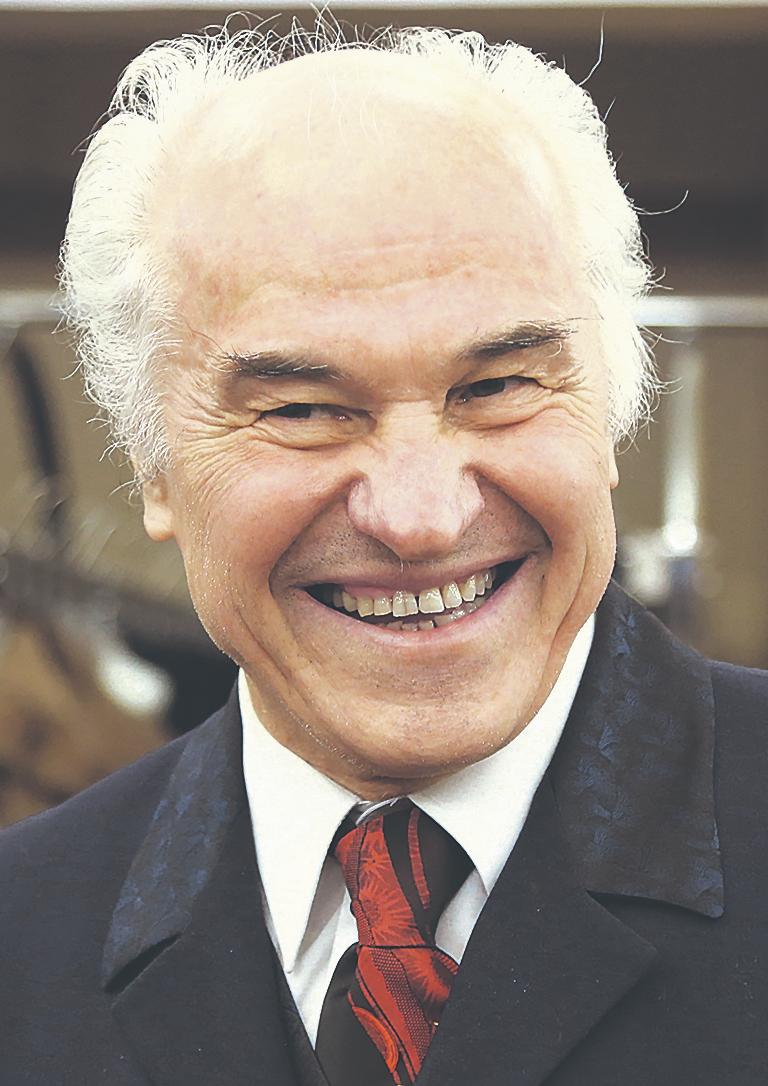

3 июня 2025 года не стало Евгения Доги – композитора, чей вальс из «Моего ласкового и нежного зверя» знает каждый. В наших архивах обнаружилось его интервью, записанное некоторое время назад, так и не увидевшее свет.

Тогда, в нулевые, народный артист СССР был на пике творческой формы – работал над оперой «Диалоги о любви», писал музыку к новым фильмам, размышлял о природе таланта. И охотно делился своей философией жизни: как обустроить пространство для творчества, зачем нужны «правильные» друзья и почему в доме не должно быть ничего случайного.

Сегодня, когда культ личного бренда и осознанного потребления стал повсеместным, рассуждения Доги звучат удивительно актуально. Задолго до модных теорий организации пространства он практиковал свой минимализм: каждый предмет – с предысторией, каждая вещь – на своём месте, каждая деталь интерьера – отражение внутреннего мира.

В эпоху бесконечных советов о балансе работы и отдыха его формула кажется простой и мудрой: дом – это место, где ты себя проявляешь, а настоящие друзья – те, с кем можно просто выпить чарочку. Современные специалисты по продуктивности позавидовали бы его самодисциплине.

Публикуем это интервью как завещание мастера – не только о музыке, но и о том, как жить осмысленно в любую эпоху.

Мы беседовали в его скромной для народного артиста СССР (их осталось около шестидесяти из более чем тысячи) обычной двухкомнатной квартире в Крылатском.

– В моём доме нет ничего случайного, лишнего. Мебель расставлена так, чтобы было удобнее работать. Книги именно те, которые нужны. Нот на столе три пачки, а не четыре или две. В углу огромный мэрцишор, портреты мамы, родственников, снимки родных мест. Я ведь из Молдовы… А в серванте дымковские игрушки – сейчас живу в России. Я ничего не покупаю, каждый предмет имеет свою предысторию. Дом – это место, где ты себя проявляешь. Сначала духовное, потом физическое начало. В дом не ходят недруги. Дом – это друзья. Мои друзья – те, с кем можно просто выпить чарочку. Те, кто помогает быть профессионалом, оставаться достойным человеком. Для меня не имеет значения, кто по рангу, по богатству приходит в гости. И в Москве, и в Кишинёве.

– Что для вас значит Кишинёв?

– Кишинёв – мой родной город. Сколько бы я ни разлучался с ним, это не меняет его родного статуса. Там моя семья, там я прожил лучшие свои годы, там я стал композитором. Другое дело, какой резонанс я получил там и какой здесь. Понимаете, я не считаю себя байдаркой, я не речной катер, я морской лайнер. Не океанский, но морской, – он берёт паузу, потом неожиданно смеётся. – А в Кишинёве моря нет. И я вышел на морские просторы. Всего лишь, не более.

Знаю, сколько талантливых ребят бродят, как собаки. Талант – это расцветшая роза, и не дай Бог, если это китайская роза, которая на следующий же день сбросит цветок. Почему наказывают за сорванный цветок, за разрушенный сквер, хоть полицейский какой-нибудь свистнет, а за загубленный талант никто не отвечает?! Чтобы оценить талант, нужно самому быть талантливым. Надо говорить на одном языке.

– Как говорил поэт Лев Озеров, «таланту нужно помогать, бездарные пробьются сами». Встречались ли вам люди, которые говорили с вами на одном языке?

– Никогда не забуду председателя исполкома. Я был тогда ещё никто, выпускник консерватории лет двадцати восьми. Жить негде. Он вник в суть проблемы и выделил мне не просто квартиру в многоэтажке, где и мне бы мешали, и я бы всех достал своим роялем, а отдельный дом. Мудрый был человек. Дал адреса и сказал: «Иди, выбирай». Я посмотрел первый дом и понял – этот... Неважно, что он мне дал, мог дать и другому. Слава Богу, что в моей жизни всё вышло в подтверждение того, что он для меня сделал, а не вразрез.

– С чего для вас начиналась музыка?

– До сих пор не знаю, что это моё. Но музыка меня увлекла, а я люблю заряжаться любой интересной идеей. Думаю, не хуже занимался бы техническим творчеством. В детстве придумывал невероятные вещи. После войны, например, радиоприёмников не было и в помине. Я их сам собирал. Деталей тоже не было. Приходилось подбирать разные металлы, чтобы сделать детектор. За счёт разности их свойств создаётся электромагнитное поле, которое обеспечивает приём звука без электричества. Интересно, правда? Наверное, мог посвятить себя поэзии. Писал стихи лет до пятнадцати-шестнадцати. Кстати, в то время поэтической секцией при «Молодёжи Молдавии» руководил Кирилл Ковальджи. Уважаемый и достойный деятель культуры. Здесь в Москве пользуется крепким авторитетом. Мне нравится играть словами, я люблю язык, независимо какой – русский или румынский. Но поэзию бросил и правильно сделал, потому что это всё-таки не моё.

– Вы в бесконечном поиске?

– Лучше находить, чем искать. Вот говорят о ком-нибудь «он весь в поисках». Ну и что? Мне интересно, когда человек весь в находках.

– Родители заставляли вас учиться музыке?

– Да где там, в селе! Отец погиб на войне, маме не до музыки было. Потом там представление о музыке очень однозначное – играть в селе на свадьбе. А зачем учиться, если потом играть на свадьбе? Это нужно было перебороть. Я знаю, что так было мне предписано. Твёрдо верю, что в каждом человеке ещё до рождения заложен код будущей жизни. Но не всегда обладатель этого кода может им воспользоваться. То есть Бог дал, а он не взял. Или взял не так, или решил, что данного Богом достаточно… Мне страшно хотелось, чтобы из меня что-то вышло, хотелось быть услышанным. Конечно, было стыдно, когда я, тринадцатилетний, с тремя мальчишками босиком пришёл поступать в музыкальное училище. И директор Давид Григорьевич Гершфельд прослушал нас и принял, хотя прошло уже три месяца с начала учебного года. Приехать раньше не мог – жили очень тяжело, у мамы совершенно не было денег. Кстати, с Давидом Григорьевичем до сих пор перезваниваемся. Ему сейчас за девяносто, живёт в Штатах. Недавно звонил, поздравлял с выходом монографии о моём творчестве в издательстве «Российская энциклопедия».

– На чём кроме фортепиано играете?

– Я плохой пианист. И считаю это большим недостатком. Девять лет учился виолончели, потом ещё пять лет занимался композицией. Потом бросил всё. И в двадцать восемь лет с двумя консерваторскими образованиями два года ничего не писал. Это было хорошее время, чтобы подумать: то делаю в жизни или не то? Потому что нужно было перебороть то, чему учили, и примириться с тем, чего интуитивно хотелось. То, как меня учили, абсолютно не устраивало. Ты стремишься быть самим собой, а на тебя надевают камуфляж Бетховена, Рахманинова или Шопена. Они уже состоялись, блестяще что-то сделали. Мне нужно было «сшить свой костюм». И мне показалось, что у меня что-то получилось. Когда были написаны «Ритмы города» и «Песня о Кишинёве», к этому сразу прислушалась вся страна, и я вдруг стал композитором.

– Тогда впервые пришла слава?

– Славы у меня никогда не было. Я не отношусь к этому как к славе. Просто известность.

– Не обидно, что вас знают в основном как автора вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь»?

– А у меня и полька есть. Так случается. И ничего плохого в этом нет. Все помнят полонез Огинского, у которого восемь симфоний и масса другой музыки.

– Сколько часов в день музицируете?

– Я не считаю, сколько времени сижу за инструментом. Всё своё рабочее время провожу за фортепиано. И пишу только за фортепиано. Когда работаю над крупной формой, могу круглые сутки сидеть месяцами.

– Какой марки у вас пианино?

– Это прекрасное пианино. Немецкое, «Зайлер». На этом инструменте работал ещё в гостинице «Мосфильмовской», я там прожил четырнадцать лет. А в Кишинёве у меня, могу похвастаться, замечательный рояль «Рениш» от внука Мендельсона.

– Считаете себя больше эстрадным или симфоническим композитором?

– Я считаю, что композитор есть в одном качестве – композитор.

– Но уж с тем, что ваша известность укрепилась благодаря кино, не станете спорить?

– Работа в кино – для меня не просто работа. На эту тему даже написал небольшое эссе. Я всегда предполагал, что такое должно привлечь, потому что работа в синтетических жанрах, какими являются театр или кино, – это проба себя во всех аспектах. На первом же фильме «Нужен привратник», который делали все дебютанты: Балан, Волонтир, Водэ, Шкуля и я, мне нужно было писать церковную музыку, эстрадную, симфоническую обработку народной музыки. И как раз это соответствовало моему пониманию задач композитора. Если ты композитор, ты должен знать всё. Можешь не писать всё, но уметь обязан. Как это: я знаю половину алфавита? А вторую кто будет знать, Тютькин?

– Вы много работали с Эмилем Лотяну. Что значит для вас это сотрудничество?

– С Лотяну я бы не сказал, что много работал. С другими режиссёрами я работал гораздо больше. Но с Лотяну у меня самые значительные работы. Он в своё время вернул меня к себе. Каким образом? Вернул к фольклору. Потому что «Лаутары» – это наша альма-матер. Мы оттуда, из этого фольклора. Это такая непрерывная нить жизни. Каждая работа с Лотяну – школа, не только профессиональная, но и школа жизни. Это великий художник. К сожалению, мы так и не научились понимать, что таланту нужно помогать… У него уже три года лежал сценарий о Марии Чеботарь. Потом прекрасная «Чёрная шаль» по Пушкину. Даже начали, и опять застопорилось. Потому что государство выбрало себе других героев и делает ставку на тех, кто дует в фанфары, а Лотяну любит скрипку. Это слишком нежный инструмент.

– Вы так блестяще передали дух табора, цыганской пляски… Это в крови? Ведь Бессарабия издавна считалась цыганским краем.

– Откуда это в крови? Цыгане и молдаване не одно и то же. Это смешение от Пушкина пошло. Пушкин был хулиган, чего там говорить. Талантливый хулиган. Позволял себе вольности. Он говорил это с юмором, а дураки приняли всерьёз… Так что мне пришлось во всё это погружаться. Мы с Лотяну проделали огромную подготовительную работу. Тысячи цыган прослушали. Летали по всему Союзу, благо могли себе позволить. Это была для меня вторая академия. Первая – молдавская, вторая – цыганская.

– А потом освоили и другие…

– Потом был Чехов. Это совсем другой мир. Мир высочайшей интеллектуальной культуры, но другого народа. И в то же время это общечеловеческая культура. Надо было искать такие средства, такие ноты, которые были бы понятны не только русскому человеку, но всем независимо от национальной принадлежности, возраста…

– Есть ли у вас любимые композиторы?

– Конечно. Ещё учеником очень любил Дунаевского. Слушал его пластинки до затирания, ходил в кино и просто высматривал, когда же в титрах будет Исаак Дунаевский. Мне нравились удивительная мелодичность и непрерывность развития его произведений, это он невероятно здорово делал. Сейчас идут всякие сплетни, что он там что-то воровал… Ну возьмите, воруйте и вы. Если бы мы ничего не заимствовали у предыдущих поколений, мы бы сейчас сидели на дереве, помахивая хвостом. Позже, когда стал разрешаться Рахманинов, увлёкся его музыкой. Потрясающий композитор! Масштабный, романтик. Потом открыл для себя гениальнейшего Стравинского, которого нам в консерватории преподносили как апологета буржуазного искусства. Одно время меня страшно увлекала технология Шостаковича. Это движение голосов… Фантастика! Хотя позже отошёл от этого, вернулся к изначальным приоритетам: Рахманинову, Чайковскому, в конце концов, к Гершвину.

– Кого бы отметили из современных композиторов?

– Последние десять лет мне очень нравится Родион Щедрин. Блестящий композитор и прекрасный человек. Он русский по начинке, а не космополит, который никому не принадлежит. Всем и никому – это плохо. Когда композитор принадлежит всем и кому-то конкретно – это мне очень импонирует. Вот он как раз такой композитор.

– Над чем вы сейчас работаете?

– Уже давно пишу оперу «Диалоги о любви». В основе сюжета – история Михаила Эминеску и Вероники Микле. Закончить её – для меня сейчас самое главное дело жизни. Балетом «Лучафэрул» заявил о себе как серьёзный композитор, оперой должен это звание подтвердить. А ещё – снова кино, пишу музыку к сериалу. Собираюсь прослушать свои фонды, чтобы что-то издать на компакт-диске.

– А когда у вас в последний раз выходил диск?

– Давненько, лет пять назад. Это по моей вине. Предложений сколько угодно. Особенно «на шару». Сейчас я впервые собираю перечень номеров, из которых хотел бы сделать вокальный цикл: песни и романсы, начиная с «Белого города». Все будут на русском языке. В России я не могу, к великому сожалению, предложить «Марию, Мирабелу» на румынском, где, я считаю, блестящая запись и блестящие певцы.

– Для каких исполнителей вам больше всего нравится писать?

– Я не сервисный центр какого-то исполнителя или дирижёра, или оркестра. Я ищу для себя лучшую форму воплощения той или иной вещи, оркестровой или вокальной. Так, я работал больше десяти лет с прекрасным ленинградским оркестром. Они мою музыку исполняли потрясающе и ко мне относились хорошо. Я не обслуживал этот оркестр, мы просто жили вместе. Так же как и с исполнителями. Когда я писал «Белый город», никакой Софии Ротару и в помине не было. Была студентка третьего курса. И только. Мы подбирали певицу конкретно для этой песни, естественно, уже имея какой-то воображаемый голос, звучание. Нашли её в общежитии, она долго отказывалась. Потом спела и сама удивилась. Ротару спела это, спела «Кодры». Блестяще просто спела. А дальше она стала пробовать себя в другом ключе. Хотя для меня это была, конечно, большая потеря. Потом надо было искать что-то подобное, потому что я хотел писать именно в таком плане. Поэтому появились другие певцы.

– В своё время немало говорили о вашем «романе» с Надеждой Чепрагой…

– Все певицы, с которыми я работал, – мои любовницы. Вы не знали? Так и запишите. (Хохочет.)

– Точно, точно, подтверждаю, – кивает появившаяся в дверях жена, с которой он прожил всю свою жизнь.

– Если серьёзно, между композитором и исполнителем должна быть какая-то влюблённость. Иначе зачем вместе выходить на сцену? В этом состоянии вспыхивают искры, от которых и загораются звёзды. А вообще-то, если у меня есть музыка, зачем мне бабы?! (Опять смеётся, он вообще много, громко, практически оглушает и заразительно смеётся.)

– Назовите вашу самую удачную работу?

– Меня уже однажды спрашивали, что бы я взял с собой в будущее. Если выбирать одну-единственную вещь, я бы оставил для себя балет «Лучафэрул» по поэме главного молдавского классика Михая Эминеску. Работа над ним – это было прекрасное мгновение, продлившееся два с половиной месяца. Оно не моё, мне оно перепало сверху. Я им очень дорожу. Но молдавское государство отвернулось от этого произведения, и это очень жаль. Так же, как «Белый город» является символом Кишинёва, этот балет мог быть символом национального репертуара. Нет ведь ни одного национального названия в молдавском оперном театре! Если они хотят строить государство, нужно понять, что государство состоит не из чего-то абстрактного, а конкретно из балета, из границ, из армии, из благополучия народа, из всего…

– Некоторые считают, что государство Молдова – это фикция, а распад СССР был ошибкой…

– Я придерживаюсь национальной идеи. Не представляю, как может быть нация без языка, без сплочённости, без взаимопонимания, без государства. Чушь собачья.

– Хотите получить контрамарку в вечность?

– Туда можно пробраться только не касаясь земли, – задумчиво произносит он.

Мы беседуем много часов. За окном его квартиры в Крылатском медленно садится солнце. Евгений Дога встаёт из-за стола и подходит к пианино – словно магнит притягивает к себе железо. Пальцы сами находят клавиши, и в воздухе повисает мелодия, которая может оказаться частью будущей оперы, а может – просто мыслью, выраженной звуками.

Этот человек живёт в особом времени, где прошлое и будущее существуют одновременно. В его доме соседствуют молдавские корни и московский быт, цыганская стихия и академическая строгость. Он создал вокруг себя мир, в котором каждая деталь работает на главное – музыку.

Дога не спешит. В эпоху, когда все торопятся успеть, он размышляет о том, что настоящее творчество требует времени. Опера пишется годами не потому, что композитор медлительный, а потому что любовь Эминеску и Микле нельзя уложить в три месяца работы.

Глядя на него, понимаешь: перед тобой человек, который научился слушать себя и доверять своему внутреннему ритму. Его жизнь – не гонка за успехом, а долгий, вдумчивый разговор с музыкой. И в этом разговоре он всегда находит нужные слова.