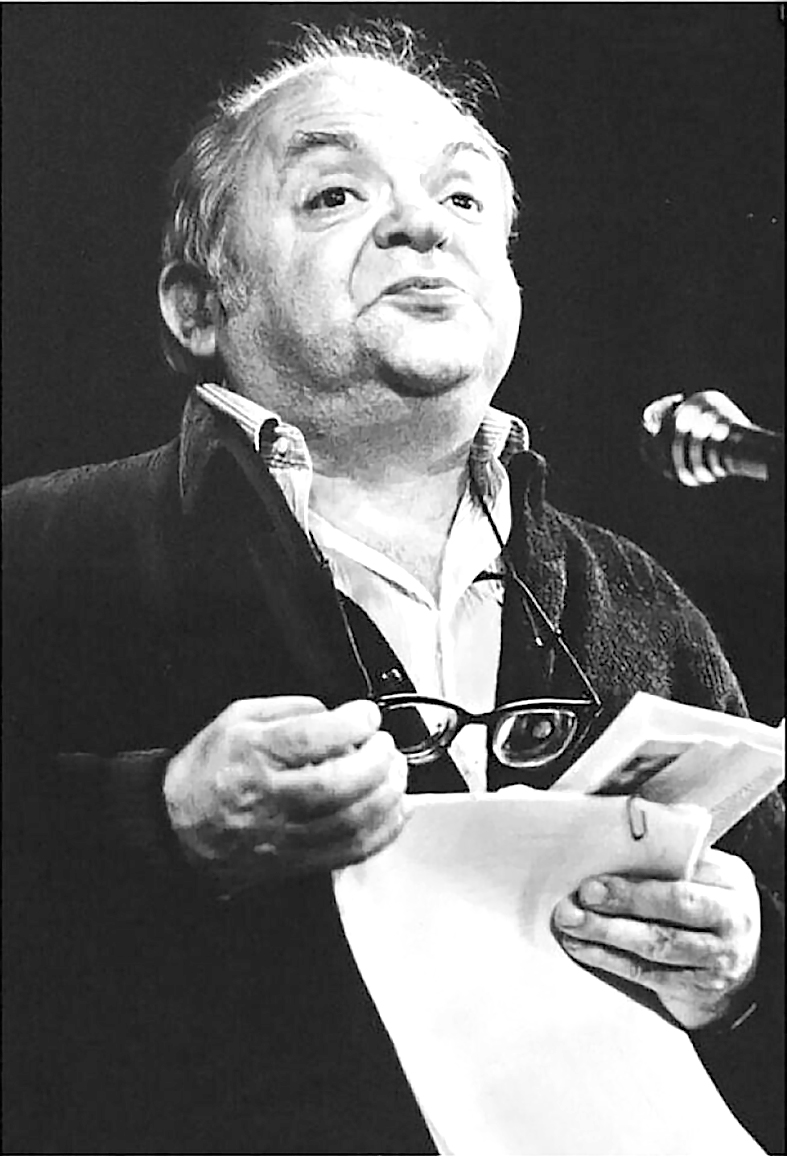

В мае 1994 года на страницах «Литературной газеты» вышло большое интервью – беседа с поэтом Наумом Коржавиным. Тогда в Центральном Доме литераторов прошёл его творческий вечер. В первой части встречи он читал свои стихи, а во второй – отвечал на многочисленные вопросы из зала, и, как пишет подготовившая беседу Ирина Ришина, «…стало ясно: вечер не будет чисто литературным, потому что вопросы звучали не столько художественного, эстетического свойства, сколько этического, нравственного и политического. <…> И я ещё раз убедилась: к Поэту по-прежнему обращаются как к личности, не только как к мастеру стиха». Предлагаем вниманию читателей фрагменты этого архивного материала – к 100 летию со дня рождения Наума Коржавина.

– Мы знаем вас ещё по ранним стихам, опубликованным в книге «Годы». Врезались в память ваши строки:

Я с детства полюбил овал

За то, что он

такой законченный,

которые явились как бы полемикой с Павлом Коганом, заявившим:

Я с детства не любил овал,

Я с детства угол рисовал!

– Вы до сих пор любите именно овал или теперь вам более близки иные геометрические фигуры?

– Конечно, этот «овал» имеет переносный смысл – геометрия здесь ни при чём. Я не думаю, что и Павел Коган так уж сильно любил углы. Человеку неестественно любить угол, сильный, порывистый, простудный ветер и вообще разные такие вещи, которыми мы увлекались в конце 1930-х годов, беспокойные, неугомонные, жаждавшие бури и натиска в необыкновенной духоте. Искусство, Поэзия – это стремление, чтоб получился овал, чтоб жизнь была наполненна, гармонична. Иное дело – не обманывать себя, не устраивать в себе мир ложной гармонии.

– Какие имена в современной российской поэзии, на ваш взгляд, заслуживают внимания?

– Мне легче судить о людях, с которыми я вместе шёл и которых я лучше знаю. Я, например, высоко ценю талант Чухонцева и горжусь тем, что открыл его. Некоторые даже нахально объявили его моим учеником, хотя я его ничему не учил. Моим учеником он никогда не был, он вообще не был учеником. Он – настоящий поэт с самого начала своей творческой работы. Покойный ныне Камил Икрамов принёс мне три его стихотворения. Два просто хороших. Но я не был уверен, что это произведения поэта – люди иногда пишут удачные стихи. Третье мне не очень понравилось, но в нём имелось две строки, прочитав которые я понял, что это не случайность, что у меня в руках стихи ПОЭТА. Строки такие, я их и сегодня помню: новорождённого мальчика вывозят на бульвар, «а вокруг в переулочке шелест, шаги, подрастают друзья, подрастают враги…» Так просто. И не то, что угадано, а рождено из внутреннего какого-то отношения к жизни, – я сразу почувствовал это и сказал обрадованно: «Поэт!» Дело было в «Литературке», где я тогда работал консультантом, и мои друзья, привыкшие к тому, что всех и всё я отрицаю, с удивлением услышали этот отзыв. Я не умею мыслить списочно. Всегда кого-нибудь да упущу… Окуджаву я, конечно, очень люблю… Кушнера, Жигулина, ушедших Самойлова, Слуцкого, Наровчатова, Винокурова… Ведь не хотел перечисления, а получился список и наверняка кого-то я всё равно забыл назвать.

<…>

– Я помню ваш вечер тут в 89-м году. С тех пор вы, вероятно, не раз бывали в Москве! Как меняются ваши впечатления о ней, о здешней среде, в частности, духовной?

– Что касается интеллектуальной, художественной среды, то разговоры, что русская литература кончилась, что раньше она делала то-то и то-то, была тем-то и тем-то, а теперь утратила свою роль, ибо настала другая эпоха, что русской литературы не будет, – все эти разговоры – мура. Литература всегда была. Была она и в конце XIX века, и в начале XX, когда имелось достаточно свободы для выражения отношения к жизни. Отсутствовала свобода политическая, нельзя было, допустим, призывать к свержению самодержавия, но говорить о жизни не запрещалось. И литература была.

Кушнер мне говорит: «На тебя приходят, потому что ты – заморская птица». А я уверен, что и к Кушнеру придут, были бы книги. А то они в Ленинграде выходят, а до Москвы не доходят. Вот сейчас там увидела свет превосходная книжка Дудина «Грешные рифмы». Мне её подарили – в Ленинграде можно её купить, а в Москве – нет. Мы теперь, как при феодализме: надо съездить в Питер, чтобы приобрести сборник стихов. Не говорю про Харьков – это уже официальная заграница.

Какие у меня впечатления сегодня по сравнению с прошлыми приездами? Москва остаётся Москвой, тем же уникальным городом, каким она была всегда. Но у людей меняется настроение, и, к сожалению, не в лучшую сторону. У меня ощущение, что людям плохо, они ни в чём не уверены. Когда я приезжал в 1989 году – впервые после 15 лет отсутствия, – меня испугала эйфория. Я знал, что спастись можно, но для этого требуются колоссальное напряжение и осознание опасности. А у нас была такая эйфория, как будто все вопросы чуть ли уже не решены и надо только, как казалось, покончить с противником, дать власть хорошим людям – и всё пойдёт на лад.

Сегодня в обществе гораздо меньше скопилось бы разочарования, тоски по несбывшемуся, угрожающей взрывом злобы, если бы энтузиасты перестройки не вселяли радужные надежды на скорое возрождение, если бы страна с самого начала была ориентирована на долгий и очень нелёгкий переход от семидесяти лет противоестественного существования к нормальной цивилизованной жизни. Ситуация сложилась тяжёлая, потому что очень узкие проходы оставались для спасения. А в это самое время занимались чёрт знает чем, но только не спасением, и хорошие люди тоже. Сделав глоток свободы, мы в упоении забыли об осторожности, о терпимости.

Я, например, в интеллектуальной и художественной областях человек нетерпимый и не собираюсь быть терпимым. Если мне вещь не нравится, я её не приемлю. Если эстетическое направление не нравится, кажется глупым, я его не приемлю, пока меня не убедят, что оно умное. Здесь никакой опасности ни для чего нет: не согласен – и не надо, живи со своими представлениями, хочешь – спорь, не хочешь – не спорь, вот и всё. Другое дело – политика. Тут я терпим, тут я соглашатель, потому что убеждён: жизнь принадлежит всем, а политика касается жизни каждого, и нельзя вести политику, ориентируясь лишь на свои идеалы <…>

«ЛГ» №20, 1994 год

___________________

* В 1974 году по политическим причинам Коржавин вынужден был уехать в США.

ЦИТАТНИК

– Должен ли поэт верить в себя? В молодости начинающему поэту без такой уверенности не обойтись, иначе внутренне не отстоять себя, хотя есть риск, есть опасность зарваться, вступить в конфликт с реальностью. Развитие художника идёт, наверное, к скромности – не в том смысле, что он становится воспитаннее, это уж как кто. А в том, что он вдруг осознаёт: мир был огромен и до того, как он родился, люди писали стихи и до его появления на свет Божий, будут писать и после того, как он уйдёт… – ничего не завоюешь, ничего не возьмёшь фанфаронством.

– Владеть формой нельзя, владеют ею только графоманы. Овладевать формой – значит суметь осознавать каждый раз суть творческого волнения и уметь зафиксировать его так, чтобы чувствовался вызвавший его «божественный глагол».

– Если нарушена связь с миром, то нарушено ощущение формы, ведь в форме нам даются все впечатления наши. А в наше время случалось много такого, что отнимало у человека его самого.

– Проходить эту жизнь было нелегко. И мы сейчас не ведаем, какие стихи останутся от нашего времени, а может, ничего не останется вовсе… Долговечность, по-моему, необходимое качество художественного творения. Это не требование честолюбия, это требование добротности.

– Мы развивались очень трудно. В нашей жизни было слишком много современности, преодолеть её не всегда удавалось. Некоторые уверены, что её можно игнорировать. Это заблуждение: игнорировать нельзя ничего – ни себя, ни своё прошлое, ни своё настоящее… И насчёт рупора поколения опять же надо быть осторожным. Нет у поэзии задачи – выразить именно своё поколение. Без этого, разумеется, не обойтись, но это не цель. Так же, как быть новым – значит быть самим собой, открыть что-то в себе и в жизни, которой ты живёшь и по отношению к которой и являешься самим собой.

– Личность – понятие общественное. Ведь очевидно: не только поэтом, но и просто личностью можно стать лишь по отношению к миру, к тому, что вокруг тебя, и абсолютно невозможно при равнодушии ко всему этому. И если далеко не всякого человека можно назвать личностью, то и не каждое душевное движение настоящей личности представляет общественный интерес.

Наум Коржавин (1925–2018)