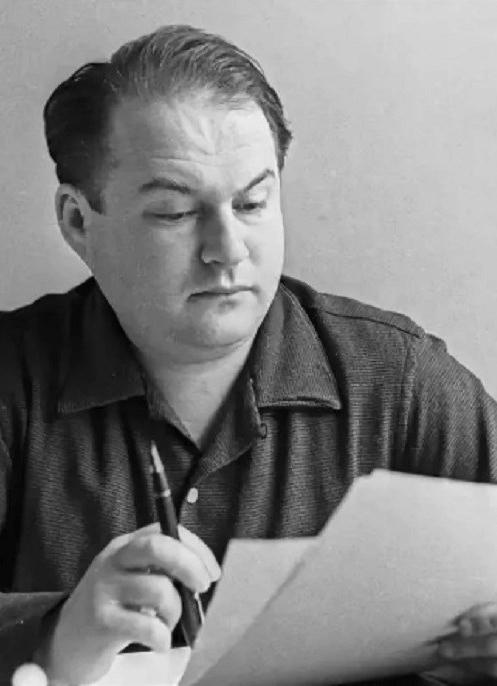

Геннадий Красников

В связи с юбилеем Евгения Винокурова вспоминаются два взаимоисключающих суждения. Бродский был убеждён, что «поэтов – особенно тех, что жили долго, – следует читать полностью, а не в избранном. Начало имеет смысл только если существует конец».

Розанов в статье о Некрасове высказывал неутешительную правду: «Объём каждого писателя, конечно, уменьшается со временем. С каждым десятилетием остаётся меньше и меньше его произведений, ещё живых, ещё нужных, ещё поэтических на новые вкусы. Поэты – ссыхаются. «Полные собрания сочинений» переходят в «избранные сочинения» и, наконец, в «немногие оставшиеся», которые читаются...»

Винокуров выбрал для себя заранее наиболее реалистичный вариант. Одна из последних его книг называлась – «Самая суть» (1987). Словно расчётливый хозяин, непередоверивший непонятному будущему честно заработанное годами трудов, поэт сам собрал в этой книге избранное, написанное за сорок лет. И всё-таки, сколь бы ни был прав Розанов, знавший цену всё обесценивающему времени, Евгений Винокуров тот редкий в своём роде поэт, которого следует и хочется прочитать «полностью, а не в избранном». Тем более что границы этой «полноты» едва ли не в самом начале пути он обозначил в одном из лучших своих стихотворений – «Доброта»:

Я всё занесу на скрижали,

Железную точность храня,–

И то, как меня обижали,

И то, как жалели меня…

Сердечностью необычайной

Я был поражён на пиру,

За чаркой в райпитовской чайной,

В картофельном сытном пару.

Сидел я, печальный, у края.

И, голову вбок наклоня,

Подолом глаза утирая,

Жалели старухи меня.

О русские веси и грады!

Прошёл я немало путей

И высшей не знаю отрады,

Чем доброе слово людей…

1951

Он поэт не забытый, как часто теперь приходится слышать, а не прочитанный… Увы, даже в избранном своде. Но только прочитав Винокурова полностью, каждый сам для себя составит «избранное» поэта, и оно будет у каждого своё, причём в разные годы и в разное время жизни «самая суть» винокуровских стихов может меняться. Поэзия крупных поэтов так же, как история, движется по спирали. Вы будете вместе с ним взрослеть, погибать, побеждать, влюбляться, угасать, мучиться вечными вопросами, падать на дно земной юдоли, подниматься к горним вершинам, а главное – мыслить и страдать, говоря пушкинским языком.

Он приводил слова Паскаля о том, что, открывая книгу, думаешь встретить автора, а встречаешь человека. И это, по твёрдому убеждению Винокурова, «высшая оценка для лирики». Только крупный поэт соответствует античному пониманию: человек есть мера всех вещей. Высокое и низкое – граница этой меры, физика и метафизика…

Порой в гостях, за чашкой чая,

Вращая ложечкой лимон,

Я вздрогну, втайне ощущая

Мир вечности, полёт времён.

И чую, где-то по орбитам

Мы в беспредельности летим.

О, если б воспарить над бытом,

Подняться бы, восстать над ним!

Как передают мемуаристы Ахматовой, она признавалась: «Я люблю сплетни и метафизику». Только Поэт с высшей точки, куда поднимает его вдохновение... смотрит на мир. Но и точка нижняя, как у Николая Глазкова – «Я на мир взираю из-под столика», для объёмного восприятия и понимания мира ему необходима. Самоироничный, парадоксальный, человек острого ума, Винокуров неслучайно иногда подшучивал над собой: «У моего творчества два истока: «Критика чистого разума» Канта и блатная песня»…

А если серьёзно, то навсегда точкой отсчёта в творчестве Винокурова, поэта фронтового поколения, была Великая Отечественная война:

Я эти песни написал не сразу.

Я с ними по осенней мерзлоте,

С неначатыми,

по-пластунски лазил

Сквозь чёрные поля на животе…

Загадочные на всю жизнь строки «Я эти песни написал не сразу» для поэта, в будущем автора всего лишь одной – но великой! – песни в соавторстве с другим композитором-фронтовиком – Андреем Эшпаем, «Серёжка с Малой Бронной», как будто сразу поднимают сугубо прозаический, приземлённый реализм сюжета до высот эпоса, корни которого – «Илиада», «Слово о полку Игореве». «В реальности, – скажет однажды Винокуров, – вернее, в полуфантастической реальности быта – источник трагедии». Конечно же, речь о метафизике, о реальности, ставшей песней. Так обозначил поэт начало собственного творчества.

Винокуров вспоминал: «Окончание моего детства совпадает с началом войны… Не окончив десятого класса, сразу же наутро после встречи нового, 1943 года, я ушёл в офицерское артиллерийское училище». И в стихах:

В тот Новый год я выпил водки

Впервые. Гомон вкруг стола!

А Левитан закончил сводки:

На фронте кислые дела…

И завершается стихотворение о той, последней, школьной вечеринке целого поколения рождения 1925 года:

…Не знал я, что уже повестку

Мне дворничиха принесла.

Евгений Винокуров участвовал в боевых действиях в качестве офицера-артиллериста на 4 м Украинском фронте, в Карпатах, войну закончил в Силезии, в городке Обер-Глогау. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, множеством медалей.

Для него это было важно. Помню, с каким волнением показывал он треугольники своих фронтовых писем, обнаруженные в архиве отца, тоже участника Великой Отечественной войны. «Даже один день, проведённый на войне, когда приходится убивать и где ты можешь быть убитым, этого уже хватит, чтобы узнать и почувствовать весь ужас войны и быть её участником», – говорил Винокуров, обижаясь на фронтовиков постарше, считавших поколение последнего призыва всего лишь подоспевшим к Победе. И ещё одна тяжёлая правда из того воспоминания: «Сразу после войны мы пили страшно, по-чёрному…».

От боёв в Карпатах осталось у поэта удивительное по нынешним временам и поразительное для фронтовой поэзии стихотворение «Бандеровка»:

…Вечерами теплилась лучина.

Ты всё пела,

голову склоня...

Ты была бандеровкой,

дивчина, –

как же не убила ты

меня?

Бандуристы распевали были...

Жизнь была в те дни недорога!..

Как же мы друг друга не убили,

два друг друга

любящих

врага...

Военная поэзия Винокурова – это стихи не о войне, а о человеке на войне, где человек не функция, а от сотворения мира рефлексирующая вечная живая душа, тот самый фетовский «огонь», что «и в ночь идёт, и плачет, уходя»… Потом это повторится и в послевоенной жизни, что можно проследить хотя бы по названиям его книг, которые подобны ступеням, ведущим под своды личного мироздания поэта: «Стихи о долге» (1951), «Синева» (1956), «Признанья» (1958), «Лицо человеческое» 1960), «Слово» (1962), «Музыка» (1964), «Характеры» (1965), «Ритм» (1966), «Зрелища» (1968), «Жест» (1969), «Метафоры» (1972), «В силу вещей» (1973), «Серёжка с Малой Бронной» (1975), «Контрасты» (1975), «Жребий» (1978), «Благоговение» (1981), «Бытие» (1982), «Космогония» (1983), «Ипостась» (1984), «Участь» (1987), «Самая суть» (1987), «Равноденствие» (1989)…

Многие стихи Винокурова стали классикой поэзии ХХ века. Его восьмистрочное стихотворение о войне «Незабудки» словно написано суровой кистью автора гениальных «Севастопольских рассказов».

Раз прочитанные, строчки Винокурова словно врезаются в память, становясь частью твоей биографии: «Мне грозный ангел лиры не вручал…», «Я дневника не вёл. / Я фактов не копил…», «Я всё занесу на скрижали…», «Трагическая тень лежит под каждою травинкой в поле…», «Моя любимая стирала…», «Женщине с красивыми зубами / Всё кажется смешным…», «Звериное тепло домашнего уюта…», «Пока есть в реках сила гнать каменья…», «Весною новой новая трава /Не знает ничего о прошлогодней», «Как хорошо лицо своё иметь…», «Кто только мне советов не давал…», «Шофёры боятся самоубийц…», «Я люблю людей угрюмых…», «И вот я возникаю у порога... / Меня здесь не считают за пророка!», «Нет, эти босиком не выбегали, / к любимому в морозы на крыльцо…», «Художник, воспитай ученика…», «Простите мне, стихи, / что я кормился вами…»

До 1990-х годов он писал и печатался много. Кто-то из критиков даже съязвил однажды: «Винокуров публикует стихов больше, чем он их пишет». Его привычку рассылать свои новые книги всем знакомым и незнакомым поэтам и критикам завистники называли «винокуровщиной».

Теперь, когда книги выходят мизерными тиражами и никто никого не читает, пожалуй, хотелось бы вернуть в нашу жизнь «винокуровщину». Вот в интернете из Дома-музея Марины Цветаевой опубликована фотография книги «Самая суть» с очень характерной авторской надписью сестре Марины Ивановны: «Дорогой Анастасии Ивановне, сердечно, с напоминанием о себе. Евг. Винокуров». Будем считать, что «с напоминанием о себе» обращается Поэт сегодня и к современному читателю.