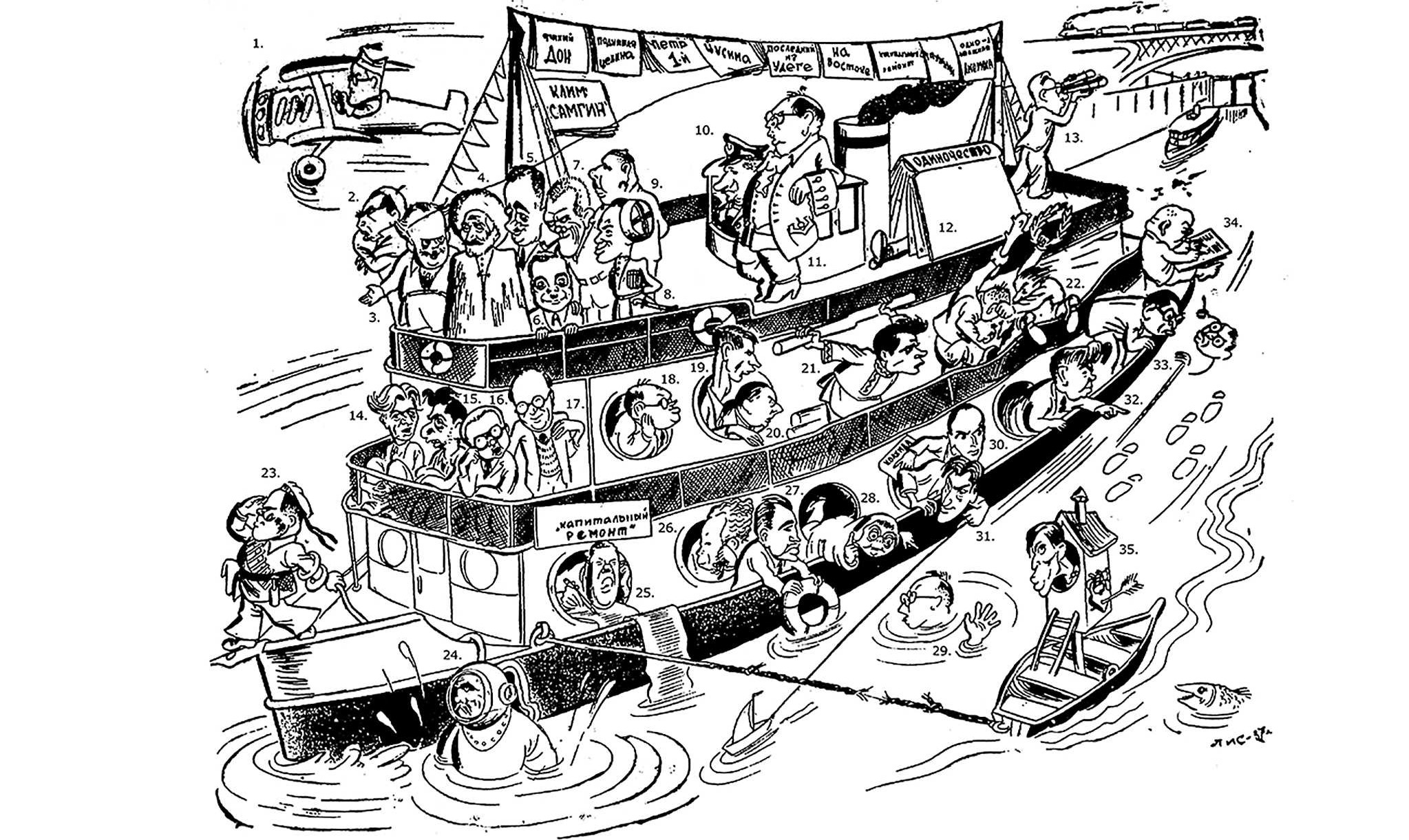

Мемуаристы согласно находили его похожим на Пушкина. В одном из шаржей («Литературная газета», 1937, 5 мая) он изображён в иллюминаторе литературного корабля с пушкинскими бакенбардами (на рисунке). Лишь Лев Успенский, автор «Слова о словах», задал провокативный вопрос: «Позвольте – на какого Пушкина?» Человек, рассматривающий портреты поэта разных лет, может подумать, что «ему показывают изображения близких родственников, может быть – братьев, может статься – кузенов, обладающих известными чертами сходства, но, безусловно, и не совсем похожих друг на друга...» Видимо, эта похожесть – иллюзия, коллективная грёза, психологическая проекция, позднейшая попытка связать героя и автора, человека, прожившего в пушкинской эпохе практически всю творческую жизнь.

Главный сюжет жизни Юрия Тынянова мемуаристы затрагивали лишь осторожно, мимоходом. В поздних мемуарах Вениамин Каверин, один из самых близких Тынянову людей, много сделавший для его памяти (они были двойными родственниками: Тынянов женился на сестре Каверина, Каверин – на сестре Тынянова), заметил: «Весёлый, добрый, вежливый человек, любивший шутки и эпиграммы, Юрий Тынянов прожил незаслуженно мучительную жизнь. Он рано и тяжело заболел – это было неудачей личной, несчастьем, касавшимся его и его близких». Это «рано» позволили конкретизировать обнародованные пермским краеведом А. Никитиным документы. В последней истории болезни эвакуированного в Пермь писателя сказано: «Начало основного заболевания относится к 1927 году…»

Основное заболевание – рассеянный склероз, неизлечимый и сегодня. В 1928 году Тынянов напишет другу-соратнику из Берлина: «Разные профессора лечат по-разному. В одном сходятся: причина болезни – психические потрясения, моя конституция и русский табак. Из-за таких-то мелочей теряют ноги» (В. Шкловскому, 23 ноября 1928 г.).

«Лечиться я больше не хочу и не буду», – мимоходом бросит он фразу тому же адресату после подробного рассказа об изданиях Кюхельбекера (В. Шкловскому, 28 ноября 1938 г.).

А сотрудник по «Библиотеке поэта» запомнит и воспроизведёт ещё одну фразу в разговоре о неизлечимой болезни общего знакомого. «Увы, болезнь не щадит никого, – сказал Юрий Николаевич, – ни умных, ни красивых, ни умелых» (А. Островский. У истоков «Библиотеки поэта»).

Тынянов окончил университет в декабре девятнадцатого года. На работу без ощущения безмолвно наступающего основного заболевания ему оставалось всего-навсего семь лет. Кажется, последние шестнадцать он боролся с судьбой, отвечал работой на несправедливость мира.

В его архиве (5 июня 1932 г.) сохранился план предполагаемого собрания сочинений.

«1. «Кюхля».

2. «Смерть Вазир-Мухтара».

3. «Подпоручик Киже».

4. «Восковая персона».

5. «Ганнибалы».

6. «Пушкин».

7. «Малолетний Витушишников».

8. «Граф Сардинский».

9. Евдор.

10. Капитан Шишков 2 й.

11. Овернский мул.

12. Бани Сандуновские.

13. Пастушок Сифил.

14. Иван Барков.

15. Потери».

«Из этого перечня, – замечает бывший ученик и публикатор Тынянова Н. Степанов, – были написаны лишь «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара», «Подпоручик Киже», «Восковая персона», «Малолетний Витушишников» и три первые части романа «Пушкин». То есть написано и опубликовано (по номерам) было чуть более трети.

К началу тридцатых за спиной Тынянова было уже не только два романа, но и огромный авторитет теоретика и историка литературы, автора книг «Проблемы стихотворного языка» (1924), «Архаисты и новаторы» (1929), издателя сочинений Кюхельбекера, киносценариста, профессора ГИИИ (Государственного института истории искусств).

Он принимает руководство придуманной М. Горьким «Библиотекой поэта» и пишет предисловие к первому, державинскому, тому, формулируя главный – академический – принцип серии: «Библиотека поэта» предприняла полный пересмотр памятников поэзии с текстовой стороны. Все тексты проверяются и дополняются по первоисточникам».

Современникам, конечно, более известен Тынянов-беллетрист, автор исторических романов о писателях золотого века (Кюхельбекер, Грибоедов, Пушкин). Однако его историко-литературные работы, вопреки мнению Ю. Лотмана (филологическое бессмертие, как бабий век, – тридцать лет), сохраняют актуальность и цитируются почти столетие. «Лирический герой», «литературный факт», «единство и теснота стихового ряда» и сегодня понятны каждому филологу. Формулами (мемами) стали и заглавия его критических статей («Промежуток», «Литературное сегодня»). В словаре крылатых слов тоже обнаруживаются тыняновские афоризмы: «Там, где кончается документ, там я начинаю», «Пишут, как любят, – без свидетелей».

Сложнее историческая судьба главной тыняновской прозы.

«Кюхля» (1926) – роман в чём-то ученический (не случайно он начинался как книга для школьников). В нём сохраняются черты непреодолённого документа и описательной исторической прозы ХIХ века. Об этом я когда-то писал в послесловии к роману: «Тынянов и Кюхля: избирательное сродство» (издательство «Азбука», 2008).

«Пушкин» (1935–1943) не только не окончен (автор добрался только до пушкинского двадцатилетия), но до конца не отредактирован. «Он <Тынянов> был лишён возможности лично подготовить текст к печати и держать корректуру. Поэтому третью часть романа нельзя считать окончательно отделанной автором», – замечал наиболее серьёзный публикатор и комментатор Тынянова Б. Костелянец.

«Смерть Вазир-Мухтара» (1928) – главное творение Тынянова-беллетриста. Скептические отзывы критиков-современников, а также А. Солженицына («Тынянов не доработал характера. Духовно высокого Грибоедоваа-писателя мы так и не увидели») возникают на основе сравнения романа с исторической беллетристикой ХIХ века, в которой главное – характер и психология.

Между тем Тынянов продолжает иною линию – орнаментальной модернистской прозы ХХ века (Андрей Белый), основа которой не сюжет/фабула и характер, а метафора, композиционный стык, лирическая ассоциация. Так построено уже знаменитое начало романа, где метафорическое переломившееся время вдруг оборачивается реальным хрустом костей (восставшие бегут по телам товарищей), а напряжённые и опасливые лица удивительной немоты, готовые лопнуть жилами, напротив, в одном предложении превращаются в цепочку метафор: «Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга». Заканчивается это стихотворение в прозе прямой лирической проекцией, преодолением дистанции между героем и повествователем:

«В этот день я отодвинул рукой запах духов и отбросов. Старый азиатский уксус лежит в моих венах, и кровь пробирается медленно, как бы сквозь пустоты разорённых империй.

Человек небольшого роста, жёлтый и чопорный, занимает моё воображение.

Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна.

Он протянул руку за очками, к столику.

Он не думает, не говорит.

Ещё ничего не решено».

Впрочем, и с характером всё не так однозначно. Иным, чем у критиков и Солженицына, было мнение Максима Горького: «Грибоедов – замечателен, хотя я не ожидал встретить его таким. Но вы показали его так убедительно, что, должно быть, он таков и был… А если и не был – теперь будет» (Горький – Тынянову, 24 марта 1929 г.).

В советской исторической прозе «Смерть Вазир-Мухтара» так и осталась уникальным, штучным созданием.

Впрочем, не только исторической. Романы Тынянова стали поводом для тоже уникального культурного явления. В 1961 году бывший лагерник, будущий беглец из СССР Анатолий Белинков публикует в советском издательстве антисоветский трактат, замаскированный под критико-биографический очерк «Юрий Тынянов». В 1965 году книга даже выходит вторым изданием.

Роман Тынянова становится для Белинкова размышлением о семнадцатом, тридцать седьмом, пятьдесят шестом годах – и так далее до его современности. Поэтому в финале главы о «Смерти Вазир-Мухтара» появляются и упоминания современников Тынянова, и просто прямая речь. «Тынянову кажется, что диктатура пролетариата не во всём является той свободой, которую ждала и искала дореволюционная интеллигенция, склонная видеть в глубокой заботе о её духовном перевоспитании лишь новые порабощения.

Лирическая интонация романа Тынянова связана не с приёмом, а с жанром. Жанр «Смерти Вазир-Мухтара» – лирика. «Смерть Вазир-Мухтара» – это не только исторический роман о Грибоедове, но и трудное, полное сомнений повествование о себе и о своём времени».

Более полувека назад поэт Павел Антокольский пред(по)лагал: «Пора приступить к изданию собрания сочинений Юрия Николаевича Тынянова, собранию по возможности полному. <…> Сколько томов или сколько печатных листов здесь потребуется – это вопрос особый, в нужное время он неизбежно встанет сам собою» («Замысел и вымысел», 1973).

Увы, нужное время пока не наступило. Отдельные издания статей Тынянова и его прозы, конечно, время от времени появляются. Работ о писателе и литературоведе немерено. Много лет по материалам научных конференций издавались «Тыняновские сборники». Но по возможности полного собрания сочинений не существует и сегодня.

Может, его и дождутся будущие молодые читатели – к стопятидесятилетию со дня рождения Тынянова.