Владимир Огнев не боялся отстаивать своё мнение

Владимир Фёдорович запомнился мне интеллигентным, достаточно закрытым, великолепно образованным человеком с глубочайшим чувством собственного достоинства. По своим взглядам он был деятельным «шестидесятником», упрямо (и зачастую во вред карьере) раздвигающим «рамки допустимого» в советской критике того времени. Он занимался не только современным литературным процессом, но был выдающимся специалистом по литературам славянских стран, знатоком грузинской поэзии, автором рассказов и повестей для детей. В редакции «Юности» Огнев, как мог, противостоял, с одной стороны, серому потоку восхваления тогдашних «классиков», с другой – поучительно-марксистским статьям, трактующим явления литературного процесса с классовых позиций.

И хотя «Юность» в те годы считалась едва ли не «заповедником либерализма», Огневу жилось в редакции нелегко. Дело в том, что у него была острая реакция на живую талантливую литературу. Когда в редакцию попадали такие произведения, Огнев сражался за их публикацию, забывая о субординации, политесе, принадлежности автора к тому или иному литературному лагерю.

Литературовед и критик из Краснодара Олег Мороз, рассуждая об отношениях русских и евреев, назвал их «народами, обретшими родство в советском человеке». Редакция «Юности» как раз и была таким обобщённым советским человеком. Почти по Достоевскому этот человек был «широк» и отличался «лица необщим выраженьем». В «Юности» времён Бориса Полевого работало много ярких, талантливых людей: Виктор Славкин, Юрий Зерчанинов, Андрей Дементьев, Алексей Пьянов, Эмилия Проскурнина, Алексей Фролов, Натан Злотников, Марк Григорьев… Каждый из них творил собственную проекцию «советского человека», искал свою модель сосуществования с действительностью. Модель Владимира Огнева была в этом ряду наиболее органичной, честной и достойной.

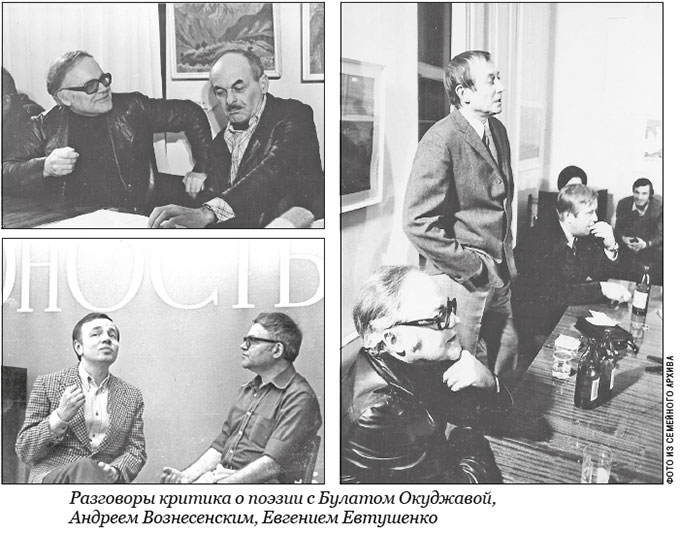

Он не только помогал «пробивать» на страницы журнала талантливых авторов, но и с готовностью брался за новые дела, если чувствовал в них перспективу, пользу для того самого «общего дела», которое «шестидесятники» видели в возможности построения в СССР социализма «с человеческим лицом». Именно Огнев возглавил придуманную заведующим отделом публицистики журнала Алексеем Фроловым литературную студию «Зелёная лампа», через которую прошли десятки молодых талантливых литераторов. Их учили уму-разуму тогдашние «лидеры общественного мнения»: Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Василий Аксёнов, Анатолий Эфрос, ведущие критики, литературоведы, поэты, учёные. На семинарах «Зелёной лампы» дискуссии и обсуждения велись, что называется, на грани, а часто и за гранью допустимого по тогдашним понятиям. И то, что свободное слово, свободная мысль становились достоянием молодых ищущих умов, во многом заслуга Владимира Огнева.

Он не был диссидентом, играл, как говорится, по правилам. Но при этом имел мужество восставать против этих правил, когда они уходили за грань идиотизма. Помню общее собрание сотрудников «Юности» по поводу какого-то очередного постановления ЦК КПСС. В «сухом остатке» после долгого обсуждения нарисовалась идея устроить социалистическое соревнование между отделами журнала. Присутствующие обречённо смирились с этой очевидной глупостью, и только Огнев решительно и доказательно выступил против, немало расстроив главного редактора Бориса Полевого. Кто-то пытался приводить доводы «за», но Огнев с блистательной логикой каждый раз разбивал эти доводы, так что идиотизм ситуации становился всем очевидным и даже отчасти смешным.

Когда тем не менее вопрос поставили на голосование, все проголосовали «за». «Против» – только Огнев и я. Только меня (тогда мне было двадцать три года) убедили доводы Владимира Фёдоровича Огнева об абсурдности социалистического соревнования между отделами литературного журнала.

Огнев покинул редакцию через несколько месяцев после этого собрания.

Я тоже не задержался надолго в популярном издании.

Большая часть земного срока Владимира Фёдоровича Огнева пришлась на жизнь в СССР. Я не знаю, как он жил последние десятилетия, но, мне кажется, что своё «социалистическое соревнование» с советской властью он выиграл.

Да и в основном «социалистическом соревновании» он оказался на высоте. Девяносто три года в наше время – библейский возраст.