Сколько «правильных», нужных поэту при жизни слов сказано об Александре Аронове посмертно! Но почему посмертно? Пишут друзья, собутыльники, стихотворцы, называющие себя его учениками, коллеги по «Московскому комсомольцу», где он почти 30 лет был лучшим обозревателем, имел свою колонку и печатал молодых в рубрике «Турнир поэтов» и немолодых – в приложении «Стихи в газете», где у него был особый режим – мог даже не ежедневно являться в свой газетный закуток. Некролог, горький, нестандартный, подписали сплошь знаменитости. Почему же Саша, который, казалось, был поэтом с рождения, у которого не припомню «ученических» стихов, издал первую свою книгу в 1987-м, когда ему перевалило за пятьдесят, а известен и сейчас, когда уже изданы три книги, песенкой «Если у вас нет собаки…» и строчкой «Остановиться, оглянуться…». Да известен ли? Многих спрашивала об авторе, пожимают плечами. Может быть, и Рязанов не указал в титрах своего хронического «С лёгким паром» имени Аронова, т.к. искренне считал, что «слова народные». Интересно, как сам Саша относился к своей анонимности. Сомнительно, чтобы ему это нравилось… Не напрасно он убеждал себя: «Отсвет имени на строчке / В сотни раз прекрасней слова». И винился, и взывал: «Я ничем вам не помог, мои слова. / Чтобы вам не сгинуть снова, / Не пропасть поодиночке, / Друг за друга вы держитесь, как трава». Да ведь и отсвет имени вряд ли кто-нибудь разглядел.

Но где были те, влиятельные и знаменитые (чуть не сказала богатые и знаменитые), что сейчас воздают должное его независимости, отдельности, его выплывающим из небытия строчкам? Не думаю, что он сам противился публикациям. Ведь печатал же в своей газете, растрачивая себя, стихи по случаю и не по случаю, хорошие и разные, больше, к сожалению, разные… Он был, что называется, «лёгкий человек», ходить по редакциям, унижаться не хотелось, книги подождут, возиться, отбирать, составлять – скучное дело… А ведь будучи по нынешней фразеологии шестидесятником, почему бы не внедриться в блистающую на подмостках и в печати братию, знаком был со всеми и многими любим и привечаем, да суетиться не хотелось, а за руки не тянули. Надо бы как люди, а он не мог.

Мы с Сашей учились в Педагогическом институте им. Потёмкина на одном факультете, но с разницей в два года и не были знакомы. По окончании института Саша работал учителем, а я нет. Правда, первая его должность в школе называлась диковинно: «запасной учитель».

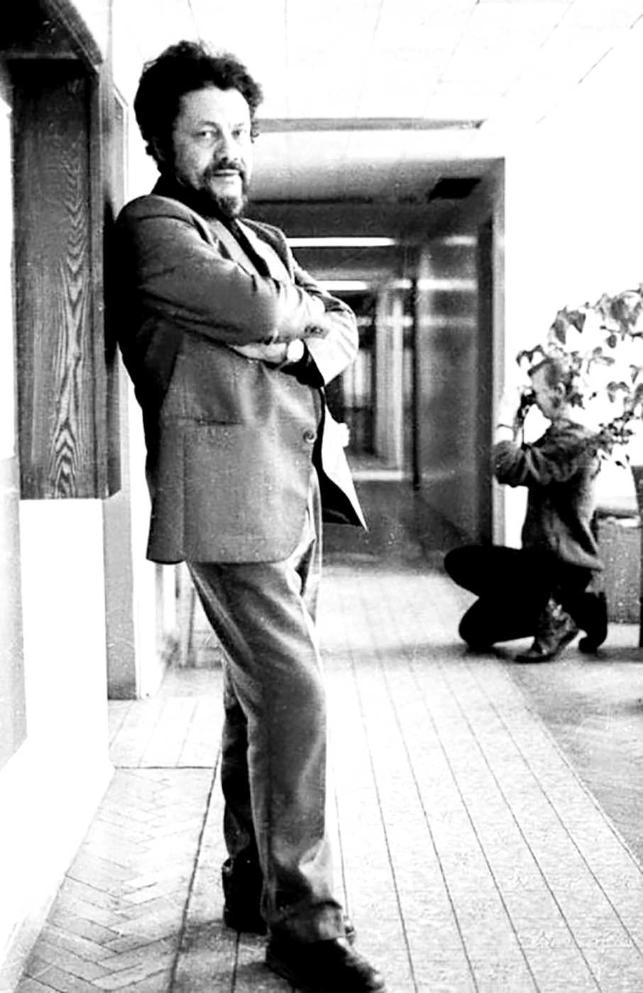

А познакомились мы в ЛИТО «Магистраль», куда в 1956 г. привёл меня только начавший писать стихи Евгений Храмов. «Магистраль» в то время привлекала много даровитых людей, на занятия приходили Владимир Войнович (тогда сочинявший песни), Нина Бялосинская, Эльмира Котляр, Алла Стройло, Владимир Леонович, Игорь Шаферан, появлялся и ещё не перестроившийся Станислав Куняев. Но в первый раз меня поразили три человека: худощавый черноволосый Окуджава, тихим голосом прочитавший сразу же запомнившееся стихотворение «Вобла»: «Она клала на плаху буйную голову, / и летели из-под руки / навстречу нашему голоду / чешуи пахучие медяки», пышноусый мрачноватый Владимир Львов с пугающе-эффектными строчками «Кровь моя сквозь Красные ворота / Льётся по Садовому кольцу» (если бы обстоятельства были не так драматичны, я бы сказала: как в воду глядел – вскоре он утонул в бассейне «Москва») и Александр Аронов – широконосый, полногубый, с открытым юным лицом белого мулата. Вскинув кудрявую голову, он броско, звучно читал свои стихи. Что именно он читал, не помню – так была покорена его поэтическим обликом, что стихов не слышала. С Сашей Ароновым мы встречались большей частью в «Магистрали», где я всегда с волнением ожидала его выступлений – со стихами и о стихах. Говорил он напористо, ярко, остроумно. Смеялся громко и заразительно. Азартно вступал в спор с руководителем объединения Григорием Левиным, человеком, преданным стихам и поэтам, но с диктаторскими замашками, зачастую пытавшимся диктовать нам не только свой не всегда безусловный вкус, но и подчас чрезмерную осторожность, и, если что было не по нему, кричал на своих студийцев, как унтер на солдат.

Саша, чтобы не пугать начальство, а может, и сам не лишённый осмотрительности, не мог прилюдно читать своё стихотворение «1956», но не побоялся напечатать его в подпольном журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис».

Среди бела дня

Мне могилу выроют.

А потом меня

Реабилитируют.

Пряжкой от ремня,

Апперкотом валящим

Будут бить меня

По лицу товарищи.

Спляшут на костях,

Бабу изнасилуют,

А потом простят,

А потом помилуют…

Будет плакать следователь

На моём плече.

Я забыл последовательность,

Что у нас за чем.

Теснее сошлись мы с Сашей в 1965-м, когда оба участвовали в подписной кампании в составе журналистской группы, которая отправилась в автобусе по городам Поволжья агитировать за издания «Молодой гвардии». Сашу назначили командиром нашего десанта. Я должна была рекламировать журнал «Весёлые картинки». Саша – наверное, газету «Московский комсомолец», где начинал работать с будущего года. Какие ещё издания были представлены в этой поездке, не помню Что касается нашего автобуса, не участвовали в кураже только молодой татарин-шофёр, чуждый литературным страстям, да Саша и Володя Бараев, красивый рослый бурят из журнала «Байкал», помалкивали и прятали глаза, а я, единственная представительница прекрасного пола, отсаживалась подальше и прикидывалась спящей.

Выступая в телепередачах и по радио во Владимире, Саранске, Куйбышеве, Арзамасе, Саша поражал меня правоверным энтузиазмом, плакатным комсомольским пылом. Да и значок комсомольский, казалось, навечно прилип к его пиджачку. Простодушие или лукавство?.. С молодёжными вожаками, принимавшими нас в райкомовских кабинетах, он был раскован и весел, перед телекамерой не дрейфил, везде был «свой», не в пример косноязычным партийным пентюхам…

Деньги на всю команду, которые на следующий день благополучно пропивались, зарабатывали только мы двое, потому что читали стихи и публиковали их в местных газетах. Я, естественно, выступала с детскими стихами, одобренными предводителем команды Ароновым, особенно ему нравилось про трёх коров (опять коровы!), которые «состязались, кто кого перемычит». Вроде бы мы с Сашей не состязались, хоть его положение было не столь выигрышное: он читал «взрослое», и в школы его, как меня, не приглашали. Точно не помню, но, наверное, для своих выступлений он выбирал за неимением сугубо комсомольского что-нибудь полегче, что-нибудь шутливое, вроде «Стихов о странах»:

– Читали или нет?

Прочтите обязательно!

Газеты публикуют важное сообщение:

Страна Читателей

и Страна Писателей

порывают дипломатические

отношения.

<…> Сидят, никак не достанут виз,

мучаются отчаянно

путешественники из Страны Подлиз

в Государство Больших Начальников.

<…> До свиданья, мама,

до свиданья, папа,

я уезжаю на Юго-Запад,

в страну, отдалённей которой нет:

Красивых Девчонок Семнадцати Лет…

Конечно, девчонки семнадцати лет млели, но я-то знала другие стихи Аронова и не понимала, как они совмещаются с его вполне советской жизнеутверждающей бравадой, – стихи, хотя и немногочисленные, на еврейскую тему. Сначала это были мучившие поэта невесёлые сомнения:

Вот рвёшься ты, единственная нить.

Мне без тебя не вынести, конечно.

Как эти две звезды соединить –

Пятиконечную с шестиконечной?

Две боли. Два призванья. Жизнь идёт,

И это всё становится неважным.

– Жиды и коммунисты, шаг вперёд!

Я выхожу. В меня стреляйте дважды.

Но «неважное» становилось важным, звёзды он уже не соединял, в конце 70-х было написано стихотворение «Гетто».

Варшавское восстание

Подавлено и смято,

Варшавское восстание

Потоплено в крови.

Пусть лучше я погибну,

Чем дам погибнуть брату, –

С отличной дрожью в голосе

Сказал мой визави.

А я ему на это:

Когда горело гетто,

Когда горело гетто

Четыре дня подряд,

И было столько треска,

И было столько света,

И все вы говорили:

«Клопы горят».

Судьба Александра Аронова трагична. Надо было зарабатывать на жизнь, а значит, писать всякое. Не всякое – были стихи. Поэт победил газетчика. В лучших стихах Аронова, даже в шуточных, даже в экспромтах, всегда изящных и наполненных смыслом, присутствуют неизбежность конца, «полной гибели всерьёз».

Вот гражданин, в трамвае едущий.

Наверно, он сойдёт на следующей.

А тот, по улице идущий,

Уже сошёл. На предыдущей.

Незадолго до моего отъезда в Израиль мы после долгого перерыва встретились с Сашей, и я поразилась переменам в его внешности: детское широконосое лицо сплошь в мелких морщинах, жидкая серая бородёнка казалась приклеенной. Я вижу его такого, когда читаю стихи:

Почти нигде меня и не осталось.

Там кончился, там выбыл, там забыт.

Весь город одолел мою усталость,

И только эта комната болит.

Диван и стол ещё устали очень,

Двум полкам с книжками невмоготу.

Спокойной ночи всем, спокойной ночи!

Где этот шнур? Включаем темноту.

Темнота включилась 19 октября 2001 года.

Елена Аксельрод (с сокращениями из книги «Двор на Баррикадной». Воспоминания. Письма. Стихи. – М.: НЛО, 2008)