Мы знаем, что граница между республиканцами и демократами условна – мировые банковские системы стоят и за теми, и за другими, и всё же разница есть. Проще говоря: в глубинке – республиканцы, в городах – демократы.

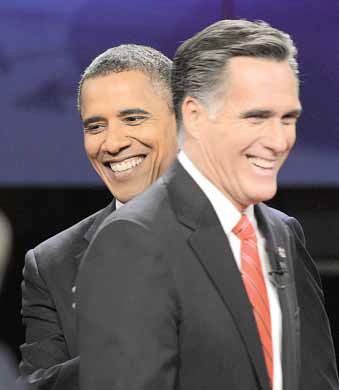

Что не нравится среднему республиканцу в поведении мистера Обамы и что способно привести к его замене на Митта Ромни? Не одно только то, что Обама терпимо относится к гомосексуалистам и прочим «чадам Содома». Он боится прежде всего того, что за личным обаянием и думой о благополучии неимущих прячется крокодил, готовый сожрать производительные потенции американского общества и обложить непомерной данью рядовых американцев, стремящихся «работать, а не бездельничать», существуя на пособие.

Если ты живёшь на соцпособие (welfare) и твои доходы соответственно не превышают суммы, колеблющейся в пределах 16–20 тысяч долларов в год, то тебе надо заплатить символические несколько долларов за то, за это, какие-то 10–15 долларов за госквартиру и – гуляй, пей себе пиво. Но если ты простой трудяга из глубинки и твои доходы ненамного выше этой черты, на тебя обрушатся налоги, которые вместе с коммунальными платежами и всякого рода взносами отнимут половину того, что у тебя есть. Работать в этой ситуации просто нет никакого смысла. Зачем – если ты станешь беднее, чем если бы жил на welfare? Есть, конечно же, смысл, когда ты зарабатываешь много, но если твой доход – две с половиной тысячи баксов в месяц, а таких немало…

Сегодня в Штатах на соцпособия, по некоторым оценкам, живёт около сорока миллионов человек, и при Обаме их количество только росло. Так где же справедливость, вопиет средний класс.

Так рассуждает консервативный избиратель в «одноэтажной Америке», страшно недовольный «неумеренным поощрением нахлебников». А тут ещё эти демократы постоянно пытаются протолкнуть какие-нибудь реформы здравоохранения, принятие которых приводит к ещё большему отъёму денег у «трудового населения» в пользу «люмпенов». Странно было бы полагать, что демократы при Обаме вполне беспристрастно регулировали и банковскую отрасль. Ведь банки и дают им деньги на избирательные кампании.

В общем, полный бардак, говоря по-нашему и думая по-американски.

Слово «социализм» по-прежнему табу за океаном. Межклассовые противоречия растут. Есть в этом деле и национальный момент – и весьма значительный, но американцев приучили к политкорректности, и они привычно скажут, что бездельников полно и среди белых, – хотя бы и подумали другое.

Когда мексиканец переселяется в США и за приличные по его меркам деньги собирает яблоки или апельсины, он сам и его семья какое-то время пребывают в полном восторге. Такой жизни на родине они не видали. Но его дети – уже американцы, и они с негодованием замечают, что оказались на нижней ступени социальной лестницы и что у них абсолютный минимум возможностей. Пусть кому-то и удастся пробиться в университет – это исключение. Правило – в том, что дети эмигрантов убеждены, что подвергаются унижению, что страна, в которой они родились, обходится с ними несправедливо. Так растёт социальное недовольство, так формируется этническая преступность.

А это, в свою очередь, наталкивается на недовольство простого люда, приехавшего в эту страну намного раньше. Но консерваторы в Америке – это, конечно же, не только рядовые трудяги в средних штатах. Их полно и среди лоббистов ВПК, и среди промышленных магнатов, немало и в чиновничьей среде.

Притом что консервативную часть электората, как и демократов, почти в равной степени опекают либеральные СМИ, многие из консерваторов-республиканцев, как и мы у себя в России, всерьёз обеспокоены деструкцией ценностей традиционной культуры. Им не нравится, что вещательные трибуны захвачены либерализмом, поощряющим вседозволенность и безнравственность. Им не нравится, что подросток может нахамить любому взрослому на улице, послав его куда подальше. Им не нравится, что всякую попытку ограничения своего господства и культурного диктата либералы называют ограничением прав человека или посягательством на его национальное достоинство.

Мы привыкли винить Америку в геополитической, идеологической и культурной экспансии – и в этой критике мы часто правы. Но надо отдать должное: и за океаном есть немало людей, готовых противопоставить молоху глобального империализма, инстинктам потребительства и хищничества свою общественную позицию. Они протестовали против «нового мирового порядка», против войны в Ираке, засилья «транснаци» в руководстве, финансах и деловой сфере США. Не во всём с ними можно соглашаться – они, к примеру, слабо представляют себе эволюцию социализма в России и очень часто «плывут» по нашей истории, но это лишь повод к диалогу, не получившему развития в своё время.

Есть и другие силы. Гражданское общество за океаном как умеет противостоит злу глобализма. Так публицисты приводят факт создания в США общественной ассоциации «Америка, свободная от телевидения». К акциям «телевоздержания» и другим формам бойкота ТВ там присоединяются десятки тысяч школ и даже руководство штатов. Жаль, что у нас об этом мало кто знает.

В общении со средним американцем консервативных взглядов неожиданно обнаруживаешь для себя едва ли не полное сходство в понимании природы вещей и житейского смысла. Во всяком случае, между нашим отечественным традиционализмом (неважно – тяготеет ли он к ценностям давнего прошлого или недавнего) и их консерватизмом нет такой пропасти.

Следует, безусловно, оговориться, что во многом их психология коренится в протестантизме, а это опять же идея избранничества, ветхозаветного расизма и детерминированности всего на свете. В нынешнем протестантизме с его идеей превосходства западного культурного типа лицемерия не меньше, если не больше, чем в папстве накануне Реформации. Но даже и с учётом этих обстоятельств остаётся приличная часть граждан, в которых обнаруживается единство их и нашего традиционного взгляда на жизнь. Америка всё ещё мировой гегемон, и на шкале цивилизационного лицемерия их капитализм отмечен выше нашего. Вместе с тем нельзя отказать ему в том, что и он черпает из того же источника – из общечеловеческой трудовой этики, из тех же основополагающих представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Всё же основной массив их традиционализма всё ещё формируется теми, кто не способен различать оттенки и пребывает в плену предубеждений. Увы, по странной логике вещей, те, кто нам ближе по мировосприятию, в большей мере склонны считать нас своими врагами…

Американские традиционалисты парадоксов не любят, и убеждать их сложно. Ещё сложнее убеждать или разубеждать в чём-то богатых фарисеев от консерватизма. Но думать в этом направлении стоит.