Алексей Шульгин

И пусть вас не эпатирует заголовок: просто художник всю жизнь посвятил изображению мёртвой натуры – камней, черепков, сосудов, минералов, костей, коряг и старинных книг.

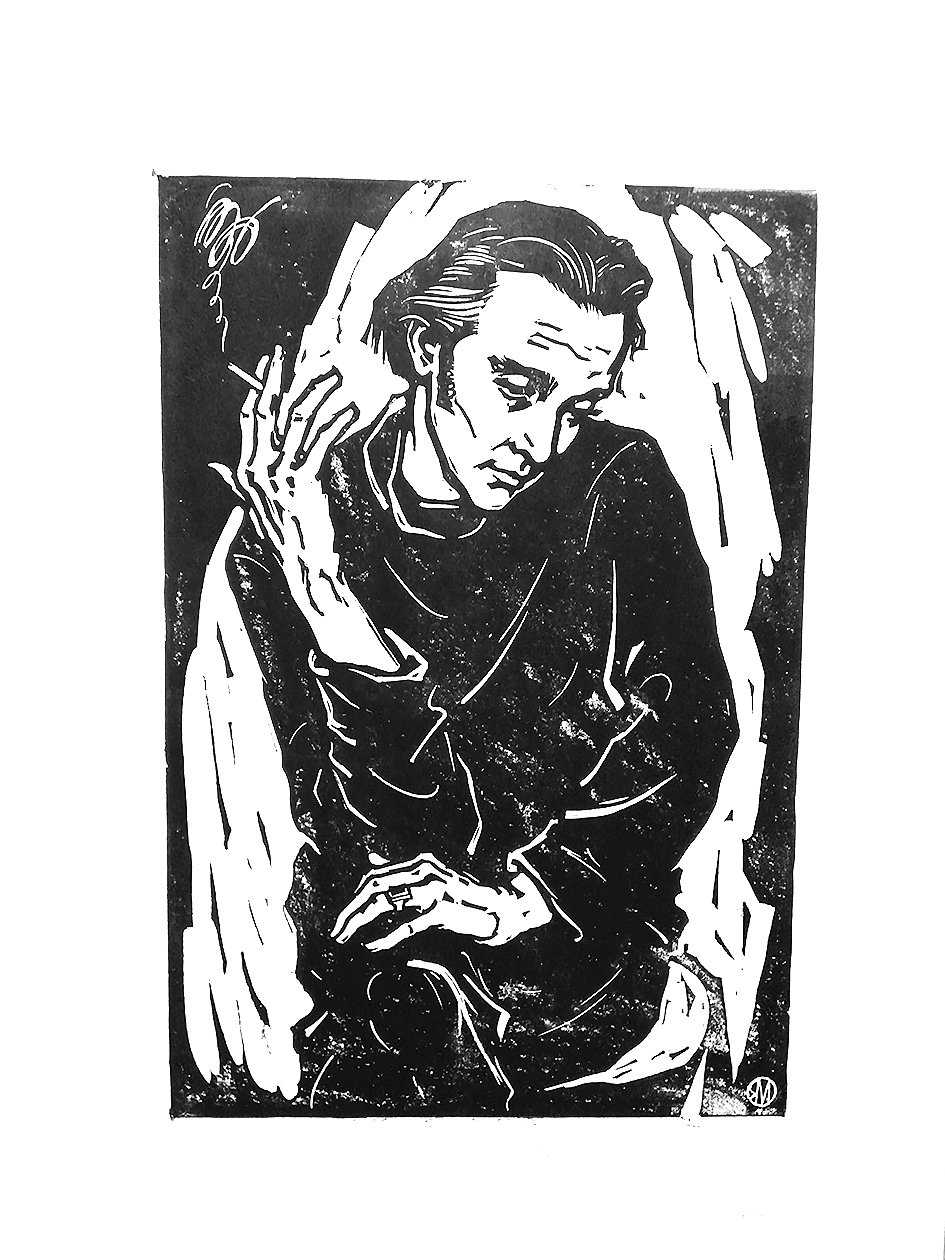

Красивый, как античная статуя, с пронзительными глазами, прозванный друзьями Француз, Дмитрий Михайлович Краснопевцев в середине 1950 х годов разительно отличался от других художников. Все мечтали попасть в МОСХ, а он нащупывал свою дорогу в искусстве, руководствуясь интуицией и европейскими живописью и графикой, которые жадно изучал.

«Время уничтожает медленно и красиво, человек – быстро, грубо и страшно…» – любил размышлять Д.М. Краснопевцев.

Говоря о Краснопевцеве, скульптор Эрнст Неизвестный писал: «Его тихий голос слышен будет долго, и я уверен, что к нему будут прислушиваться во времени всё больше и больше и всё пристальнее». В том, что сегодня его вспоминают редко, чаще на аукционах, виноваты люди. Какие-то тёмные дела, покупка «Натюрморта с тремя кувшинами» за миллион долларов в 2006 году. Люди, в общем, виноваты. И, как ни парадоксально, он сам виноват: потому что всю жизнь стоял в стороне от хайвея искусства, работал келейно и нужных знакомств не водил, за границу не рвался.

«Что бы ни случилось с тобой в жизни, не печалься и не радуйся безмерно. Всё было предопределено заранее, а твоя «свобода воли» состоит лишь в том, чтобы понять, принять и как можно лучше исполнить тебе порученное. Поэтому недостойно и глупо просить у Бога что бы то ни было…» (из дневников Дмитрия Краснопевцева).

Краснопевцев, возможно, предчувствовал эту временную и личностную катастрофу. Как вспоминал другой художник Дмитрий Плавинский:

«– Дима, – говорит мне Дима, – ты единственный из нас можешь написать воспоминания о том, как и чем мы жили, не искусствоведческий труд, а просто всё то, что придёт в голову. Пройдёт некоторое время, и, я уверен, это будет интересно.

– Дима, – отвечаю я Диме, – жизнь полна бессмысленной динамики, и сосредоточиться на прошлом нет возможности. Вот попаду в больницу, тогда может быть…

Но жизнь не любит шуток…»

Ему повезло с покровителями: очень рано творчество Краснопевцева оценили Г.Д. Костаки и С.Т Рихтер, ставшие друзьями и меценатами художника. Оба сыграли судьбоносные роли. Два этих человека, по сути, стали ангелами-хранителями молодого человека. Хотя всё в условиях рабоче-крестьянской законности и в реалиях социалистического общества было небезоблачно.

В доме Костаки Краснопевцев появился в 1958 году и быстро стал своим человеком. О чём сам не раз вспоминал впоследствии: «Я могу сказать с гордостью: я был его другом. Мы сошлись интересами и даже характерами. Костаки любил ездить со мной к художникам, их вдовам, родственникам. Помогал ли я ему в отборе работ? Нет».

И Костаки подчёркивал, уже живя в Греции, переосмыслив многое в своей жизни: «Я не порывал с теми, кто стал мне особенно близок, – Анатолием Зверевым, Дмитрием Плавинским и прежде всего Дмитрием Краснопевцевым». Прошу отметить это «прежде всего». Сегодня, когда так много говорится, что из молодых художников-нонконформистов для Костаки якобы существовал один Зверев…

Вот что вспоминает о художнике дочь Георгия Костаки Алики: «Димочка Краснопевцев… Мало того что это близкий для меня человек – был кум. В 1963 году он Катьку крестил. Об этом не знают, но Краснопевцев у многих был крёстным отцом и сам шутил: «У меня все крестники удачные. Гарантирую».

Что о нём можно сказать? Он некрикливый был. Согласитесь, есть некая закономерность, что многие художники пробивные, нахрапистые. Ведь можно же даже по этим качествам поделить художников. Васильев и Булатов, например. Вот Олег Васильев – тихий, потрясающе милый человек. И Булатов – совершенно иной по характеру. В этом счастливом случае Васильеву повезло, что очень многие организационные, административные вопросы решал Булатов. Они в счастливом смысле друзья были. И в жизни, и в творчестве по-разному себя проявляли.

А время всё расставит на свои места.

Димочка – он и закрытый, и аристократичный, в себе, но он же – общительный, с людьми. Всегда немного в стороне, но со многими дружил. Парадокс. Я думаю, его время не пришло, но ещё придёт. И это тоже парадокс.

Хотя этот процесс со временем очень непростой.

Что запомнилось ещё: Краснопевцев очень страдал в Новой Москве, на окраине, куда переехал с Остоженки. Мне кажется, что из своего нового жилья он почти не выходил на улицу. В этом тоже от аристократического. В нём аристократ сидел необыкновенный. Какая-то сумасшедшая любовь к Франции, к утончённому. Краснопевцев всегда делал то, что ему было по душе, и знал себе истинную цену. Помню, уже в 80 е годы папа пригласил Димочку в Грецию, чтобы потом посетить Париж. А разрешения на выезд не дали. Сложные были времена.

С папой они очень дружили. Человек № 1 для Костаки – так его можно назвать. Вот ещё один случай. В середине 80 х папа очень затосковал по России, по друзьям. Я ему говорю:

– Ну что, дед, зачем тебе эта поездка? Что она тебе даст? Лучше сохрани хорошую память о прошлом.

– Я очень скучаю по друзьям.

– Ну, назови, по кому?

– Номер один – Димочка.

– А номер два?

Замолчал. Долго молчал. А ведь были ещё Манухин, Санович. После долгой паузы всё же назвал Славу Манухина. Но таких близких, трогательных и открытых отношений, как с Краснопевцевым, у папы ни с кем не сложилось. Ведь из Москвы в то время папе регулярно писали только Краснопевцевы – Дима с Лилей.

Что ещё? В память врезалось, что я была любимая кума Краснопевцева. Часто виделись. Мы у него, они у нас. Жизнь».

По праву памяти теперь следует упомянуть о Рихтере. Со Святославом Теофиловичем Краснопевцеву тоже повезло. Рихтер на 10 лет старше, всемирно известный музыкант, но живопись любит, даже в свободное от концертов время сам рисует. Характер у пианиста крутой. Их знакомство произошло на рубеже 50–60 х годов. В московской квартире Рихтера музицируют талантливые исполнители (некий прообраз «Декабрьских встреч»). В 1962 году у Рихтера прошла первая персональная выставка Дмитрия Краснопевцева. Завязываются трогательные дружеские отношения.

«Дорогой Дима! Шлю Вам и Лиле мой привет из Кореи, где я вчера закончил мои азиатские гастроли. Послезавтра лечу в Европу. Много и очень интересного видел. Музей в японском городе Курасики замечательный – там сплошные шедевры. Японец О’Хара умел выбирать. Здесь теперь всё цветёт: вишни, сливы, тюльпаны, камелии – и красота немыслимая; мешают только современные некрасивые здания и недостаток времени для того, чтобы смотреть. Я (с января) выступал 27 раз, из них 3 раза с оркестром (Моцарт). <…> Я желаю Вам обоим всего самого хорошего в это лето. Обнимаю и целую. Ваш Святослав». Письмо написано в апреле 1994 года. Отношения между художником и музыкантом продолжались до самой смерти первого. В 1975 году Рихтер провёл ещё одну большую персональную выставку Краснопевцева, опять у себя в квартире на Бронной. Была вся Москва.

Наталья Костаки вспоминает: «Чету Краснопевцевых я помню ещё с тех пор, когда мы жили на Бронной. С этого времени отец очень близко стал дружить с Димой. Я была ещё совсем девчонкой и звала их дядя Дима и тётя Лиля до того момента, пока Краснопевцев не сказал мне: «Какой я тебе дядя?» С этого времени он стал для меня Димочкой, а его жена – Лилечкой. Краснопевцевы часто бывали у отца в доме, отец ценил Димочку, выделял его среди художников-шестидесятников. После отъезда отца наше общение с Краснопевцевыми стало ещё более тесным. Мы часто бывали у них дома, приглашали их к себе. Дима очень скучал по общению с отцом и всю свою любовь перенёс на мою семью. К знаменательным датам он неоднократно дарил нам свои картины, и у нас собралась небольшая коллекция его работ. Дима считал, что в нём течёт французская кровь, он был похож на французского аристократа, очень любил Францию и мечтал побывать в Париже. Отец, зная о его трепетном отношении к этой стране, выслал ему приглашение посетить Францию. Но советский ОВИР долго тянул с ответом, и наконец пришёл отказ. Для Краснопевцева это оказалось большим ударом. Мы предлагали ему попробовать ещё раз, но он был очень оскорблён и отказался.

Когда умерли Краснопевцевы… Именно в этот момент я поняла, что с людьми умирают и дома, которые ты любил, в которых бывал и где тебе было хорошо и уютно. А ещё мне вспоминается такой случай, когда все были живы: как-то летом я отдыхала вместе с родителями в Греции на острове Специс. Там на пристани продавались разные морские диковины. Мы увидели засушенную рыбу, так называемого морского дьявола, сразу поняли, что это шикарный подарок Диме. Когда я вручила ему этого дьявола, он был счастлив».

Теперь о лучшем друге Краснопевцева – Ярославе Николаевиче Манухине, это был ещё один человек, оберегавший Дмитрия Михайловича и помогавший решать те вопросы, деликатно относящиеся к «прозе жизни». Познакомились они в 1940 х, после войны, надо думать. Вместе учились у А.Н. Чиркова, посещали студию офорта М. Доброва, ходили в домашнюю студию Н.В. Синицына, поступили и окончили институт Сурикова. В 50 е годы Краснопевцев пробует активно выставляться: в 1956 году на 2 й выставке произведений молодых художников Москвы и Московской области и на 4 й Всесоюзной выставке дипломных работ студентов художественных вузов СССР. На следующий год он участвует в 3 й выставке молодых художников и на 1 й выставке эстампа московских художников. В 1958 году в Ленинграде в Академии художеств Дмитрий Михайлович экспонируется на выставке офорта. Правда, после 1958 года Краснопевцев больше никогда в официальных выставках не участвовал. И оставим эти биографические записки. В конце концов, кому это нужно? А Манухин, что Манухин? Он помог своему Диме оформиться в «Рекламфильм» (где Краснопевцев проработал 20 лет). Над художниками Краснопевцев порой трунил: «Смешная и глупая забота иных художников – быть современными. Попробовали бы они не быть ими».

«Исключив себя из официальной сферы жизни советского искусства, он на протяжении почти тридцати лет чётко соблюдает абсолютную автономию и по отношению к разного рода объединениям в среде художников-нонконформистов, храня с ними вполне дружеские отношения. Время от времени, начиная с 1974 года, принимает участие в коллективных выставках нонконформистского искусства в залах Малой Грузинской и за границей», – отметит Галина Маневич, делая акцент на нонконформизме, хотя «автономию» Краснопевцев выдерживал относительно любых объединений и групп.

Краснопевцев никогда не был расточительно плодовитым. За более чем 30 летний срок, каким мы можем мерить зрелое творчество, Дмитрием Михайловичем было создано всего 540 работ (это с 1963 по 1995 год).

В 1992 году первым из художников он получил премию «Триумф». Но ему она, в сущности, была не нужна. В 1992 году художник не создал ни одной картины. Чёрная дыра. Он выпивал и думал, живя на окраине Москвы, – один на один с неизвестностью и надвигающейся пустотой, которую индейцы называют границей белого безмолвия. Володя Зажирей в одном разговоре сказал, что, глядя, «как Димочка выпивает, а он был уже очень больной, я ему намекнул, может, не стоит, а тот ответил, что на том свете не нальют». «Если признать, что натюрморт – это философия живописи, можно сказать, что художник осмысливает онтологические категории: жизнь, смерть, время, вечность. Его излюбленные образы – раковина, камень, засохший ствол, разбитый сосуд; они живые, но словно бы окаменевшие. Глядя на них, невольно вспомнишь: «На твой безумный мир один ответ – отказ», – писала директор ГМИИ Пушкина Ирина Антонова в 1995 году о Краснопевцеве.

А он незадолго до смерти записал в дневнике:

«Как быть и что делать тому, кто чувствует и знает, что смерть рядом, что жить осталось считаные дни. Что делать? Отдохнуть перед неведомой дорогой, подвести итоги? Изменить и исправить уже ничего нельзя. Распорядиться? Но чем и как? Попросить? Но о чём? Всё в конце концов, невзирая на просьбы и завещания, получится не по-твоему, не так, как ты желаешь. И всё же распорядись и попроси, если не покажется тебе всё это неважным, ненужным и мелким. Исповедаться и попросить прощения у людей, у неведомого Бога с надеждой и сомнением на прощение? А может быть, постараться забыть о смерти, не внимать её напоминаниям и жить так, насколько сможешь, будто её нет? А может быть?.. Может быть. Всё может быть».

Дмитрий Михайлович Краснопевцев умер 28 февраля 1995 года в Москве.

Как его не хватает в современном искусстве! Какое счастье, что Краснопевцев был у русского искусства! И чувствую, как много мы – живущие – ещё должны сказать о феномене художника.