Помнится, в разгар так называемых «святых» девяностых, знаменитый немецкий режиссер Петер Штайн, друг России и русской культуры, посетив нашу страну, был поражен, как за столь короткое время после катастрофической «перестройки» ушло из жизни невероятное количество знаменитых людей, деятелей искусства старшего и среднего поколения, его знакомых. Смерть буквально выкосила тогда культурное пространство (о вымирающем простом народе, который беспощадно косила горбачевско-ельцинская демократическая пандемия, разумеется, «святая», благая пандемия, никто и не вспоминал!).

На историческом сломе эпох, на предательском разрушении великой империи, на революции Великого Стресса и Унижения, – люди, особенно творческие, теряли смысл жизни, кто-то спивался, кого-то убили, кто-то сам добровольно уходил из жизни, как застрелившийся фронтовик, прекрасный прозаик Вячеслав Кондратьев, как отравившаяся угарным газом в гараже фронтовая поэтесса, красавица Юлия Друнина… Если посмотреть поэтические антологии той эпохи, мы увидим, что у многих авторов даты жизни обрываются девяностыми годами…

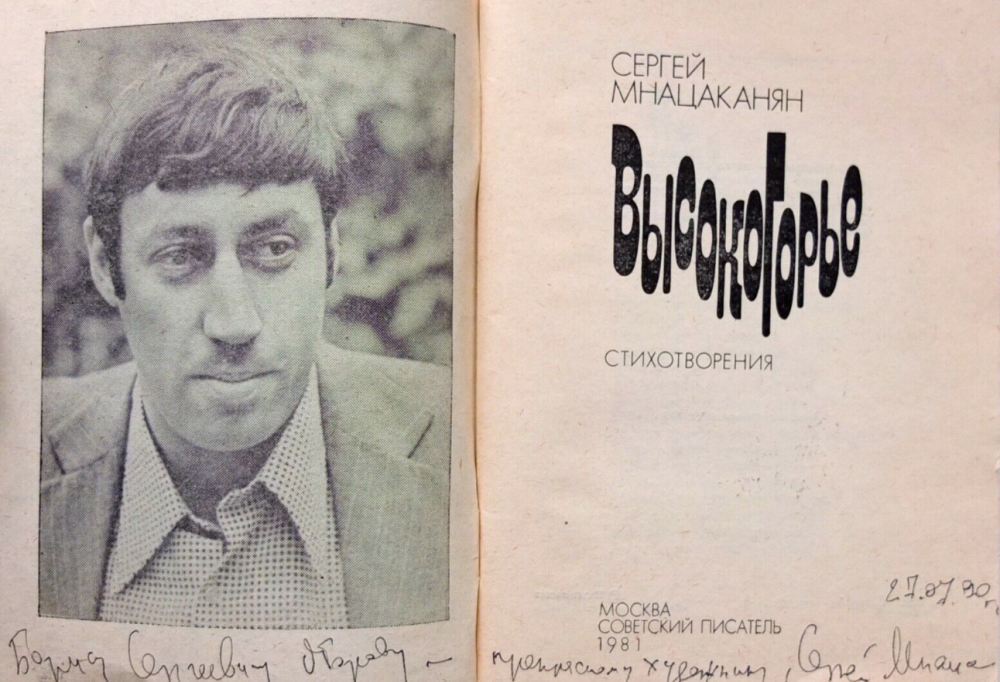

В те годы, когда все куда-то внезапно исчезали, и даже некрологи не печатались, из круга нашего творческого и дружеского общения неожиданно исчез Сергей Мнацаканян. Перед этим, правда, он вдруг стал приносить в альманах «Поэзия», где мы работали с Николаем Константиновичем Старшиновым, очень странные стихи, подписанные странным псевдонимом Ян Август. Причем, стихи явно отличающиеся от всего того что мудрый Сережа Мнацаканян писал раньше. Неожиданно он стал этаким поэтическим демократом и либералом. Все прежнее в нашей стране, где он был достаточно успешным, хорошо издающимся поэтом, многолетним чиновником в Московской писательской организации, – ему как бы перестало нравиться. Его ворчливые стихи и раздраженные мемуары о современниках вполне вписывались в либерально-фельетонную плоскую риторику журнала «Огонек» Коротича. Что очень удивило и огорчило фронтовика Николая Старшинова, человека другого возраста и поколения, которого Сергей привычно и дружески называл Колей, что, видимо, в силу моего провинциального воспитания, всегда казалось мне несколько панибратским обращением.

И вот выясняется, что наш талантливый товарищ, близкий друг и постоянный автор альманаха «Поэзия» (где, кстати, всегда очень щепетильно и педантично настойчиво следил, чтобы его публикации имели не меньше восьми полос, то есть, – четыре разворота), – оказывается уехал жить в Германию. Вероятно, не вписался Сергей с его нетерпеливым южным характером в новый оруэлловский демократический строй, где рухнула его карьера литературного начальника, где не оставалось места культуре, где внук известного писателя Гайдара убеждал, что не следует поддерживать литературу и искусство, поскольку рынок сам все поставит на свои места и останется только самое достойное и нужное читателям и зрителям…

Однако, и западный мир не стал раем для человека, выросшего в стихии русского языка, в традиции отечественной литературы. Сергей вернулся в Россию. Вернулся словно бы обновленный, умудренный одному ему известным опытом. А самое главное – он как будто вернулся к самому себе, к тому поэту Сергею Мнацаканяну, у которого была своя читательская аудитория, к тому острому и наблюдательному взгляду, слову, к поэтическому чувству, которым продиктованы его лучшие стихи. По возвращении в свою Россию, в свою стихию, к самому себе, – поэт и эссеист Мнацаканян (а он много создал запоминающихся литературных эссе) словно бы обрел новый поэтический язык. Его стихи стали трагичнее, пронзительнее, а свойственная его поэзии публицистичность – наполнилась глубоким философским смыслом, как например в замечательном стихотворении «Вот для стихов ничтожный повод»:

Вот для стихов ничтожный повод

и для грядущего пример:

почти без звона встал на обод

пятак с гербом СССР...

Он провалялся за подкладкой

и выкатился в тишине

напоминаньем о несладкой

и даже мелочной стране...

Зачем же ты рыдаешь, Муза,

озябшая на сквозняке,

про герб Советского Союза

на полустертом пятаке?

Завершая составление Антологии поэтов-«восьмидесятников», куда входят и стихи Сергея Мнацаканяна, я сейчас также, как в свое время Петер Штайн, с ужасом вижу как к датам жизни моих друзей, товарищей по поколению, по литературе прибавляются скорбные даты ухода. Только за последнее время приходится вносить в список «ушедших» Анну Саед-Шах, Александра Хабарова, Геннадия Фролова, Михаила Яснова, Александра Еременко, а теперь вот и Сергей, Сережа Мнацаканян уходит вдаль, на «Заполненный товарищами берег…»

Когда уходит старый товарищ, друг, какой бы печалью не отзывалась в нас эта утрата, все-таки некоторым, пусть последним утешением, может стать мысль, что ты успел при жизни сказать ему добрые слова, поддержать его, а не клясться в любви над прахом, когда человека не стало. Таким утешением для меня является предлагаемое читателю эссе о Сергее Миграновиче Мнацаканяне, написанное, когда он был живой.

Август 2021 г.

Геннадий КРАСННИКОВ

Ниже – давняя статья Г,Красникова о С.Мнацаканяне, никогда не публиковавшаяся в СМИ.

КОЛИЧЕСТВО ЖИЗНИ

Сергей Мнацаканян пишет много. У него и в прежние времена и теперь достаточно часто выходят книги. По темпераменту и эстетике он, конечно, ближе к поколению «шестидесятников». Но судьба распорядилась так, что он принадлежит к иному, послевоенному поколению. Приходиться смиряться с неторопливым движением остальных, дожидаться, когда они, разбредшись по одному, подтянутся наконец к дележу лавров и славы. Без них – не начинают.

Когда-то мне казалось, что Мнацаканян в своем творчестве идет по следам Вознесенского, от Вознесенского. И действительно, поэтике молодого Мнацаканяна была присуща раскованность и рискованность стиха Вознесенского. Но по прошествии времени стало ясно: о подражательности не может быть и речи. Секрет в другом: Мнацаканян, как никто из его ровесников, поэт, как тогда говорили, исключительно эпохи НТР, каждою строкою своей прорывающийся сквозь рационализм и технократизм XX века. Сказав однажды: «Я принимаю жизнь как есть», он и реализует постоянно этот принцип. Его – без обиды, в хорошем смысле – можно назвать поэтом перечислительным. Жизнь в его творчестве – это максимально полный реестр, непрерывно пополняющийся Каталог — событий, лиц, названий, чисел, жестов, настроений. То, что еще Уитмен в «Листьях травы» сделал потрясающим фактом поэзии. Для Мнацаканяна это «круговорот» – «аварий, свадеб и поминок», это – «трамваи, лампы, липы, лица...» – перечисления можно множить и множить, да они и продолжаются в новых стихах, книгах...

Этим объясняется и появление на какой-то момент поэтической интонации Вознесенского, которая в других стихах может смениться интонацией «Столбцов» Заболоцкого или философической реминисценцией из Винокурова... – являющихся все теми же составными звеньями, частями перечисления ведущегося поэтом «Гроссбуха» нашего времени. Я даже подозреваю, что во многом (но не во всем!) такой набор случаен и автором намеренно преподносится как нечто первое попавшееся под руку. В этом весь смысл: так ведь и в жизни, она почти не оставляет нам выбора, а обрушивается стихийно на нас, без разбора, встречами, приключениями, событиями, вопросами, ответами, чередованием белого и черного... Ведь самая великая импровизация в жизни – это сама жизнь...

Поэт получает удовольствие от возможности принимать «жизнь как есть», целиком, без сортировки и просеивания, во всем ее страшном и прекрасном изобилии. Он даже не посягает на объяснение этого «всего», он просто дает «количество жизни», веря, что оно перейдет (или не перейдет) в качество, будучи замеченным, увиденным, отмеченным, осмысленным. К тому же, из обыкновенного мелькания «кадров», теней и силуэтов, тьмы и света – неожиданно может возникнуть настроение, может вспыхнуть некий волшебный фонарь, в луче которого случайное, мимолетное, ненадежное становится чрезвычайно важным, долгожданным, все объясняющим...

Все миновало – только остались, прелестны,

черные галки, белые вальсы предместий,

синие вьюги только да крик паровоза,

свадьбы, поминки –

житейская честная проза...

(«Проза»)

Обостренная современность стихов Мнацаканяна в том, что он постоянно, в сущности (как и мы), разрывается «между»... Между чем? Сугубо урбанистический поэт, он и сам, как нынешние города, жадно захватывает в себя и пригороды, и предместья, а с ними – и природу. В силу обстоятельств он и есть пограничная полоса, резко отделяющая (или – соединяющая?) от города – сельское, живое, природное... Но иногда он вырывается из себя (опять же, как и мы!) – и с жадной тоскою бросается в природу. Однако все его пейзажи – пригородные (позже появятся иные, европейски-цивилизованные), да и они, как видно, уже не приносят нам полного успокоения, тревожа все теми же катаклизмами и предчувствиями, которые, казалось, остались на пыльном асфальте города:

А над заводью птичий ли присвист,

неразумный тростник ли шуршит...

У воды металлический привкус —

здесь железное время стоит...

Да, такому пейзажу явно далеко до левитановского «Над вечным покоем». Там душа сливалась с вечностью мироздания, здесь – всё в трагическом противоречии, поэт ядовито, при помощи скрытой реминисценции, сводит лицом к лицу двух главных действующих участников драмы — человека, паскалевский «мыслящий тростник», и «неразумный тростник» природы. Причем победа «мысли» в этой драме, увы, слишком неразумна и непосильна для второго, якобы бессмысленного персонажа... Но, вопреки всему:

В государстве стали и берез,

внемля крикам авиакрушений,

я потом задумаюсь всерьез

о минутах слабости душевной.

«Потом» – вот слово, вот произнесенное роковое клеймо нашего века, которое нас погубит. Откладывая на «потом» – человечность, «слабость душевную», доброту, хозяйскую предусмотрительность, мы дегуманизируем общество, вырождаясь в технократических марионеток, предавая будущее. И это – еще один внутренний неустранимый конфликт в поэзии Мнацаканяна. Поэт сам – невольник «зябкого чуда стандарта», ибо наша жизнь ежедневно и ежечасно сажала и сажает нас на цепь разного рода ГОСТов, типовых проектов, клишированных идей и лозунгов. Как ни парадоксально, но как показывает новейшая история, смена одних убогих «стандартов» заканчивается появлением новых, западных, не менее убогих, что еще более усугубляет сопротивление и протест не до конца «нивелированных» граждан шестой части Земли. Может быть поэтому стихи, написанные тридцать лет назад, звучат сегодня даже более современно и актуально:

Одинаково пахнет бензином,

одинаково манит любовь,

одиноко дубам и осинам

по окраинам всех городов...

28 Мнацаканянов

в одинаковых башмаках

достают из пиджачных карманов

одинаково горький табак...

Нагромождением похожести, «двойниковости» (двойниковости времени и эпох в том числе!), растворенности одних в других – поэт доводит ситуацию до гротеска; винокуровскую тревогу о лицах, повторяющих одно другое, как икринки, он завершает гипертрофированным издевательством над стандартом (как выясняется – всемирным стандартом!), чтобы душа возопила в отчаянье, спасая свою неповторимость, свою единственность в этом мире! И хотя поэт признаётся: «...и не ведаю, как мне от «госта» непутевую душу спасти...» — он все-таки своей иронией, чаплинским гротеском обостряет наше чувство самосохранения и, если хотите, наш здоровый эгоизм. В итоге нам открывается как опасны (уже фактически и в планетарном масштабе) и «госты» замкнутых идеологических систем, и «госты» глобализма, так называемого нового мирового порядка...

И еще одно противоречие в поэтической системе Мнацаканяна: это – балансирование, часто слишком рискованное, на жестких канатах строк между Жизнью и Литературой. Зачем он рисковал, например, в давней поэме «Мотор», где все внутренности, казалось бы, трансплантированы из «Столбцов» Заболоцкого? Тем более что поэма написана, на мой взгляд, блестяще. Чего стоят одни описания мотора, пустившие потом свои железные листочки в «металлургических лесах» Александра Еременко:

Окрест бетонная поляна,

лес алюминиевых труб...

Как внутренности таракана —

мотора вымасленный труп...

Если «Столбцы» были реакцией на активное мещанство, на зощенковскую «человеческую комедию», в которой «божественного» уже не осталось ни грамма, то у Мнацаканяна мир вещей, механистических чувств, приземленных потребностей неожиданно очеловечивается, согревается душевной теплотой. В его не небесной «механике» – проступают черты героев Платонова, придавленных жизнью, но интуитивно сохраняющих, спасающих в себе крупицы «божественного» и вечного:

Не зря в ночах, во тьме кромешной,

бесцельно сев на колесо,

молчит Михеев безутешный,

подъемля к ангелам лицо...

И еще одна вечная гоголевская тема – это «Золотая лирика канцелярии». Полагаю, что в творчестве Мнацаканяна она неслучайна и должна была рано или поздно (как известные «пузыри земли») возникнуть. Имеющая своим истоком гоголевский Петербург, отозвавшаяся далее в XX веке, она не стала разоблачением бюрократов, судом над ними, а через разящую иронию только осветила, обозначила неотъемлемую, могучую и самую характерную ипостась времени, нашей во всем оригинальной жизни. Здесь вновь литературная перекличка, связь. Снова как бы теряется интонация собственного голоса поэта. Мы так и не можем ухватить эту интонацию, понять, в чем её особенность.

И только закрывая последнюю страницу любой из книг поэта (ранних, молодых, или сегодняшних, зрелых, поднимающихся до философских высот), – мы чувствуем, как плотно погрузил нас автор в сильнодействующий химический состав, название которого – Жизнь. Этот состав никак не может быть однородным, одноэлементным, предсказуемым по происходящим в нем реакциям. Иногда он обжигает, порою холодит кровь, а то и гибелью грозит. Количество этого состава – и есть интонация, индивидуальность поэта Сергея Мнацаканяна. А если вас интересует, почему поэт мало интересуется собой, своим «эго», он спокойно ответит: «Я занят жизнью, огромной жизнью, как она есть».