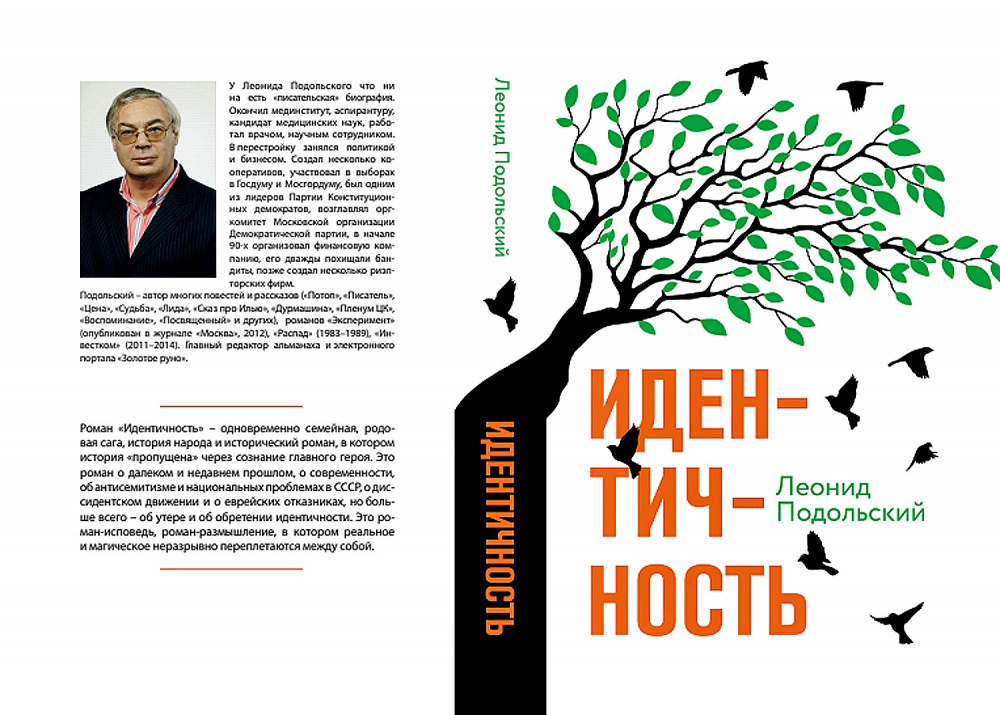

Леонид Подольский. Идентичность: роман. – М., изд. Золотое руно, 2017. – 536 с.

Семейная сага, исторический роман, энциклопедическое повествование – все эти определения подходят к характеристике книги Леонида Подольского «Идентичность», притом, что написана она интересно и увлекательно. И, самое главное, очень откровенно и искренно, так что эти ноты исповедальности добавляют доверия к автору, создавая в процессе чтения некий эффект присутствия в пространстве романа. На протяжении всей книги идет мучительный и сложный процесс, который автор назвал «идентификацией», включающий в себя постижение «несовместимости» – громких, красивых лозунгов и тихого, всесильно ухмыляющегося лицемерия, наивной правды и самодовольного, уверенного в себе вранья, в конечном счете, счастья и несправедливости. Во многом помогла в этом процессе судьба отца, который, будучи одним из искренних и пламенных участников и теоретиков революционных преобразований, постепенно пришел к пониманию, что теория и практика оказались несопоставимо разными. И перед его взором открылась «историческая несовместимость старых западников-марксистов, мечтателей, теоретиков, людей позы и фразы, и мрачных, исполнительных, бесчувственных сталинских людей дела; комплексующих интеллигентов, плохо знающих Россию, и новых безжалостных стадных людей, никогда не читавших Маркса»...

Осознав смертельно зияющую пропасть между революционной теорией и практикой, отец боялся заявить об этом вслух. Даже думать, отклоняясь в мыслях от генеральной линии, было небезопасно. Он продолжал внешне оставаться идейным апологетом власти, лишь изредка проговаривая с сыном то, что не мог сдержать в душе. «…Мимикрия – это оказалась тяжелая болезнь… Это только кажется, будто поменять кожу легко. Но притворяться много лет, молчать, терпеть, все видеть и понимать, лгать – нет креста тяжелей. Он находился среди них вынужденно. Вечно чужой».

Отец сделал для сына то, что считал наиболее важным – добился, чтобы в паспорте у него стояла славянская фамилия матери, и чтобы ни в коем случае не выбрал в качестве профессии историю или философию. «Память много чего подсказывала папе, история была не только его профессией, но и стихией – и суд над Бейлисом, и эпопею Дрейфуса и процентную норму, и черту оседлости, и погромы, а оттого он твердо знал, что с фамилией Клейнман в жизни у сына будут немалые проблемы».

Казалось бы, автор пишет о том, что давным-давно известно, не открывая ничего нового, он просто вспоминает и рассказывает историю семьи на фоне истории страны. И, словно заглядывая в живое зеркало минувшей жизни, видит в нем отражение нашего общего прошлого, размышляя о нем, пропуская его сквозь собственные воспоминания. И это неожиданно начинает восприниматься, как некое откровение. Потому что не принято было рассказывать о становлении самосознания «лиц еврейской национальности», да еще так честно и откровенно. «Евреи, – выходило в советском ранжире – только третьего сорта. Им полуофициально был поставлен потолок». Это было, и с этим сталкивались почти все, у кого в паспорте в пятом пункте была «отметина третьего сорта». Это было оскорбительно несправедливо, особенно для страны, в которой интернационализм, братство народов официально провозглашались одними из главных направлений идеологии и жизни. «Чтоб сдать экзамен на «пять», ты должен знать на «шесть» – эта родительская фраза, вероятно, знакома многим, и испытана на собственном опыте. Антисемитизм, бывший почти государственной (но негласной) политикой, не имел ни оснований, ни оправданий, но он был, и это коверкало судьбы, оставаясь мучительно непонятым феноменом.

«Вот что странно – люди искренно верили всему. Паранойя, как и фашизм, и нацизм – вещь заразная. Рабочие и инженеры кричали «Смерть врачам-отравителям». Самые активные или подлые поднимались на трибуну. Есть такая порода людей: цепные псы. Стоит только власти свистнуть или подмигнуть, не нужно даже науськивать… Они сами. С внезапной, но хорошо управляемой яростью. Доказывали, что сионизм – особая форма расизма и фашизма и что в годы войны сионисты, читай евреи, рьяно сотрудничали с гитлеровцами. Помогали сами себя убивать»…

И нет никакой гарантии, что все это не повторится вновь, тем более, что последние годы наглядно демонстрируют абсолютную внушаемость большинства людей, их неослабевающую веру печатному и теле-слову. И повторяют они с убежденностью все, что вкладывается в умы, как каша в младенческие рты. И теряются при этом такие чувства, как милосердие и сострадание. Зато приобретаются в неограниченных объемах ненависть и злорадство, зависть и нежелание или неспособность понять, услышать, выразить сочувствие. Ложь становится правдой, мир – войной, а черное – белым. Где-то мы уже это читали и слышали. Но не думали, что оно вновь станет нормой бытия. Не зря Леонид Подольский устами своего героя говорит, что все повторяется. «Плохая память у народа, короткая. В девяностые, хлебнув горя, про Брежнева стали вспоминать с ностальгией. Чуть ли не золотой век. А в семьдесят шестом – не любили... Еще недавно думалось, что едва восстановят частную собственность, страна станет другой, свободной, лучшей. Но поднялась пена… И людям все хуже. И люди все хуже. …Тем не менее, он любил страну, мучился над ее проклятыми вопросами. Надеялся. Человек, как дерево – пускает корни. И он глубоко врос в почву. Кентавр. Наполовину русский, но наполовину – еврей. Русский еврей»…

Повествование романа не только интересно, но и поучительно, помогая увидеть прошлое с точки зрения русского еврея, столичного доктора, пытавшегося вписаться в крутые повороты перестроечной житейской трассы, параллельно познавая прошлое своего народа, настоящее терпящей крушение страны, и думая о том, каким может быть ее будущее. «…С самого начала шансов у Горбачева почти не было. Система умирала. И все же… Он обязан был знать то, чего не знали другие. На что рассчитывал? Заговорить страну? Но парадокс заключался в том, что самонадеянный, бесталанный Горбачев – лучший. Система вырождалась с головы. Вот когда аукнулись «философские пароходы»… Его «новое мышление», хоть и не новое вовсе, все же кое-что значило. Мир потихоньку становился иным».

Активный и целеустремленный, герой книги пробует реализоваться и в политике, принимая участие в первых настоящих выборах в Моссовет. И мы, что называется, из первоисточника узнаем, какова она была, атмосфера свободных выборов в период «разгула демократии», когда партий было больше, чем грибов после дождя, и у большинства из них и время жизнедеятельности было по длительности примерно таким же, как у грибов. Он шел на выборы, как демократ, и проиграл представителю непотопляемой системы. Что ж, короткая память – это про всех нас

И еще – о несовместимости. С кем? С чужими по духу, нраву, менталитету, с теми, кто высокомерие, чванство, алчность и эгоизм считают главными качествами для достижения успеха, в основе которого богатство, власть, внешний лоск и внутренняя убогость. С ними у героя романа – ничего общего. И отнюдь не национальность определяет такие главные человеческие качества, как порядочность, доброта, честность, отзывчивость… Несовместимы добро и зло, честь и бесчестье, правда и ложь… И это – главный вывод, к которому еще раз приходишь при чтении книги.

***

В самом начале я говорил об энциклопедичности повествования. Это так. В книге есть большой раздел, посвященный Хазарскому периоду истории Древней Руси, тем самым некогда могущественным (неразумным?) хазарам, отмстить за буйный набег которым собирался по воле великого Пушкина Вещий Олег. Это действительно очень интересно и познавательно. И так же потрясают обширные, подробные и воистину энциклопедические примечания, которые занимают добрую половину книги. Они будто напоминают: автор – не только писатель, но и серьезный ученый, который и к художественному произведению подходит с той же скрупулезностью, что и к научной монографии.

Для чего пишутся отзывы о прочитанных книгах, рецензии? Думаю, для того, чтобы высказать свое мнение, порекомендовать читателям или наоборот – дать совет не тратить время на чтение той или иной книги. Так вот, я лично рекомендую прочитать «Идентичность» всем, кому по душе интересная, откровенная, умная проза. Жаль, что среди претендентов на престижные книжные премии этого романа я не нашел. Но это говорит не о книге, на мой взгляд, а о премиях.

Владимир СПЕКТОР