Прошло полтора года с момента публикации в «Новом мире» (№11, 2017) года статьи Веры Зубаревой «И пайку насущную дай нам днесь», приуроченную к 55-летию выхода в свет на страницах журнала повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Литературный критик Ирина Роднянская справедливо назвала эту статью «опрометчиво пропущенной, если не читателями, то обозревателями» (И.Роднянская «Об итогах 2018-го литературного года», часть II.Textura, 2019).

Писать рецензию на рецензию – труд излишний. Однако «новомирский» материал как литературоведческое эссе – достаточный повод, чтобы высказать читательское мнение о работе его автора. Хотя бы потому, что делать анализ литературного произведения сегодня берутся далеко не все, так как мало охоты кропотливо рыться «в хронологической пыли». Поэтому количество оценочных отзывов в этой отрасли убывает. Тем не менее, литературный процесс замедляется без хороших критических обзоров, как рост организма без витаминов. Значение слова «критический» следует понимать в качестве объективного, взвешенного суждения, оценки, основанной на кропотливом исследовании текста. Да и позволят ли себе поверхностную трактовку те, кто в молодости, заплатив 5 рублей за ночь, с фонариком читали Солженицына и в курилках библиотек шепотом затевали споры о значимости и неоднозначности этого писателя?

Вера Зубарева, известная как поэт и литературовед, поднимает вопросы, интересные во многих аспектах. Например, взаимоотношения автора с персонажами, выведенными в повести. Ибо, каким бы спорным и амбициозным ни казался Александр Исаевич, в данном случае речь о том, что именно делает его повесть большим художественным произведением, в отличие от яркой литературно оформленной исторической зарисовки с перекличкой хроникальных событий, включающих мировоззрение автора «Одного дня…»

Последнее особенно выносит читателя за рамки сугубо текстового исследования. И переносит в плоскость общечеловеческих отношений, при которых неизбежен выбор той или иной культурной и бытовой среды, дающей возможности для духовного развития. Принятие подобного решения исключительно важно для человека, ищущего ответы на нравственные вопросы. Сопереживание судьбам персонажей упрямо подводит читателя к проведению аналогии между прошедшими, но едва ли полностью изжитыми «лагерными» событиями, и драматизмом дней сегодняшних.

Исследование Веры Зубаревой является приглашением к диспуту. Так, поначалу, по ее признанию, она рассматривала произведения Солженицына в «политическом ключе», к слову, совпадая в этом с устоявшейся трактовкой творчества писателя как бичевателя сталинского режима. Но далее В. Зубарева признает, что это было ее заблуждением, – да и только ли ее, если быть честным? И предлагает нетрадиционное прочтение Солженицына.

Конечно, картины лагерной жизни, представленные в повести, ужасны. Здесь, избрав для описания не самый тяжелый день этой жизни, и без того поражающий воображение, писатель наводит на контрастную мысль, а каков же тогда день из числа худших? Что может быть убито в душе, когда проживешь его? Но вывод, что вся тогдашняя страна – один большой барак, слишком произвольное обобщение. Поэтому мало критериев, чтобы огулом отрицать все то время и генерировать ненависть к нему как повод безоговорочно принять нынешнее время только потому, что оно иное.

К тому же люди в обычном социуме (вне территории, огороженной колючей проволокой) мало знают о жизни в местах не столь отдаленных. А те, кто побывал в заключении, прошли ломку психики и смотрят на вещи под своим специфическим углом зрения. Так коренным ли образом изменились человеческие отношения? И надо ли напрямую отождествлять реалистические картины лагерного кошмара с задачами повести, если не учитывать, что она ставит еще и нравственные проблемы как сверхзадачи, стоящие над фактом? Ведь «Один день…» – не бытописание, а литературное произведение, подлежащее оценке не только по идейным критериям, но и по художественным, благодаря чему слову придается более тонкое значение. И, помимо текста, возникает еще и подтекст.

Тут и существенно напоминание Зубаревой, например, об Алеше-баптисте. Он в тумане своей веры не видит ни государства, ни существующей в нем системы угнетения человеческого духа, обнесенной колючей проволокой.

Иван Денисович же, искалеченный этой системой, в хлебе, данном днесь, упомянутом в молитве «Отче наш», видит пайку обычного черствого хлеба земного. Поэтому и статья Веры Зубаревой называется «И пайку насущную дай нам днесь». Жизнь в лагере – только тема. Драматический же конфликт – в возникшей сшибке между религиозной устремленностью к высшим помыслам и прикладным их толкованием.

А при более подробном рассмотрении становится стержневой трактовка таких персонажей, как Иван Шухов, Алеша и Буйновский, не в качестве отдельно взятых, а как единой системы Солженицына, которую Зубарева трактует как инверсию фольклорной богатырской тройки: «Шухов и Алеша обращены к разным сторонам жизни. Шухов направлен на мирское пространство (положение головы к окну), а Алеша – на сакральное (положение головы к свету для чтения Евангелия)… Капитан второго ранга Буйновский, борец с тюремными «антисоветскими» порядками, делит вагонку вместе с Шуховым и Алешей. В этой солженицынской троице «буй-тур» Буйновский, яро налегающий на «антисоветского» Змия в лице начальника лагеря, более всего годится на роль Добрыни-змееборца, прообразом которого является Георгий Победоносец. Средний, самый популярный из троих богатырей, это крестьянский сын Илья Муромец по отчеству Иванович. Крестьянин Иван Шухов становится центральным героем повести Солженицына».

Этот взгляд поддержан также Ириной Роднянской, которая пишет, что «при этом Вера Зубарева выделяет Алешу-баптиста как чрезвычайно важную фигуру в нравственном балансе повести и выявляет их с Иваном Шуховым постоянный, почти молчаливый диалог. Привлекая к этой «двоице» фигуру воина, непокорного кавторанга Буйновского, исследовательница обнаруживает иерархическое содружество змееборца, землепашца и христианина. Смелая символизация! Но подкрепленная пристальным взглядом на текст».

Зубарева нашла и подчеркнула различие между христианским и псевдохристианским сознанием. И чтобы в этом разобраться, над повестью нужно думать. Искусство прозаика в том, что каждый персонаж прав по-своему. И он, выводя эти образы, никого не осуждает и не пытается вызвать к кому-то из них симпатию. Они тут больше воспринимаются как образы-идеи. И суть их взаимодействия в том, что читатель сам должен сделать свой нравственный выбор, каким будет его противостояние горьким, порой унизительным проявлениям социума: насильственным или творческим, когда он примет общество как среду, в которой будет происходить его внутренний рост. Вот и думай, решая для себя, какой и с кем хлеб преломляешь!

Разбор повести современником ХХI века выводит на уровень, с которого открываются многие прагматические принципы, инфицировавшие уже нынешнее общество. Ведь и сегодня страх рождает вечную настороженность и недоверие к ближнему. Агрессия – подсознательное желание защищаться в степени, превышающей возможную угрозу. Духовное начало подавляется неустроенностью быта. Молодчики под видом борьбы за торжество национальной идеи крушат достояние прежней культуры. Идеологи, перекраивают историю как враждебную нынешнему восприятию. Языковая война продолжена на полях сражений. Но при этом роль культуры неоценима для будущего. И ее упадок может повлечь и распад страны. Интеллигентное поведение дается труднее, чем варварское, разрушительное. Где мера катарсиса, когда он побуждает к развитию, но не подавляет?

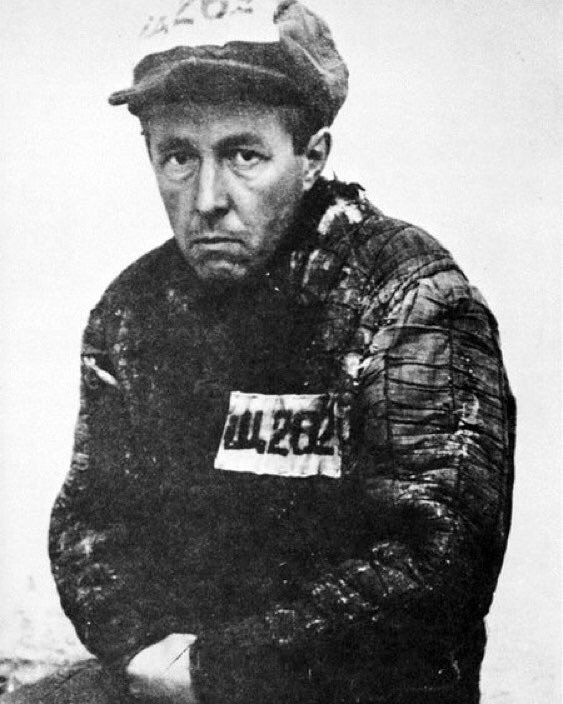

…Иногда по дороге домой приходится проезжать мимо ведомства по исполнению наказаний, проще – мимо тюрьмы и зоны. И нет да нет, чувствуешь, как оттуда на тебя безмолвно смотрят глаза старого политического зэка с неизбежным лагерным вопросом: «Ты – с кем?» А более всего – почему?

Владислав КИТИК