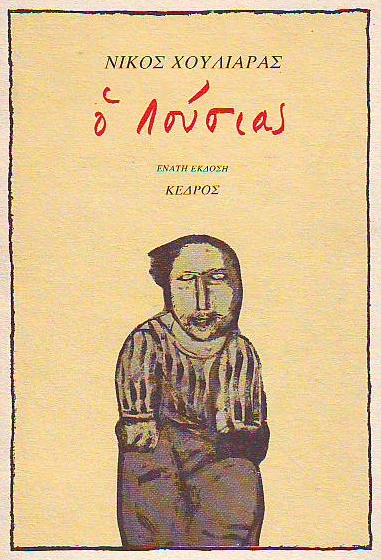

Хулиарас Никос. Лусьяс: роман / Пер. с греч. и коммент. К. Климовой. М.: ОГИ, 2020.

Фабула романа «Лусьяс» греческого писателя Никоса Хулиарáса (ум. 2015), на первый взгляд, довольно проста и, как кажется, достаточно разработана в мировой литературе: история умственно отсталого подростка, чья жизнь и взросление проходят на фоне поворотных моментов в истории Греции XX века. Формально роман можно было бы отнести к уже бесчисленной группе произведений о «маленьком человеке», столкнувшемся с системой/обществом. Однако книга совсем не об инклюзивности и христианском гуманизме. Хотя герой время от времени стоически переносит оплеухи и затрещины, никаких размышлений о его смирении или непротивлении злу в романе нет. Изредка, конечно, упоминаются церкви и монастыри (куда же без них в Греции!). В одной из сцен герой рассматривает образ Христа Доброго пастыря, другие персонажи даже читают Евангелие. Но всё это лишь декорации. Автор и его герой, похоже, не делают особых различий между фреской с Добрым пастырем и портретом греческого короля или картиной, изображающей тонущий «Титаник». Малейшая попытка проповеди тут же пресекается намеком на то, что жизнь самого проповедника далека от христианского идеала.

Дочитавшие «Лусьяса» до конца несомненно заметят, что повествование выстроено не линейно, а циклически. Время от времени воспроизводятся почти дословно отдельные фразы, образы и даже целые сцены. Фактически текст можно начинать читать с любого места и в любом месте ставить точку. Он самодостаточен в каждом отдельно взятом отрывке, а единственный внешний ориентир — озвученное в финале имя героя.

На протяжении романа мы видим калейдоскоп событий из повседневной жизни: бизнес, свадьбы, любовные соития, похороны, политическая борьба сменяют друг друга, но степень их реальности каждый раз оказывается под вопросом. И это не случайно. Этот мутный поток жизни не является, по мнению автора, подлинной реальностью. Сила превращается в немощь (как это видно на примере господина Контолеона, пережившего инсульт), крепкий дом, место надежд и мучений, обращается в прах (дом того же господина Контолеона и кофейня Ганяцаса), телесная красота уходит (образ проститутки Кулы, торгующей в финале романа кукурузой на набережной). Но люди всё так же идут мимо. Они упорно идут на свою работу, не замечая ничего вокруг. Что же это такое? Это сансара, бессмысленное блуждание, на которое обречен каждый человек с рождения до смерти.

Голос, который мы слышим в романе, — это, по сути, голос души, заключённой в страдающем теле. При этом его нельзя назвать голосом совести, поскольку он никого (прежде всего, самого героя) не судит. Хулиарас также ничего не говорит о возможности «воспитания» души. Душа для него — это заключённый в каждом человеке от рождения и до смерти ребёнок, который все чувствует, страдает, но сам не растёт и не развивается. Внутри себя каждый из нас столь же одинок, как и герой романа, а наша внутренняя речь, если попытаться ее проанализировать и записать, не менее бестолкова и столь же легко переключается с одного объекта на другой.

Герой романа подобно Будде созерцает собственную душу. Он сталкивается с тремя «ядами» буддизма — неведением (этот мотив часто повторяется, а его кульминацией служит невозможность для героя выучить алфавит), похотью (которой он уступает, но она как бы проходит сквозь него) и гневом (что особенно показательно в финале романа). Его встречи с умершей матерью, вероятно, должны восприниматься как намёк на новое рождение или как призыв к пробуждению.

В определенный момент герой лишает себя работы по своей воле, пытается выбрать не-жизнь, чтобы сохранить чистоту своей души-ребёнка. Он отказывается от чувственных удовольствий, которыми его пытаются увлечь в насмешку, и присоединяется к деклассированным элементам, которые в сцене их первого появления предстают некими сатирами (перед нашими глазами как будто оживает античная вазопись, и мы видим вереницу пляшущих на Дионисийском празднике). В финале герой фактически умирает («не встает») для мира, но не достигает нирваны. Он попадает в буддийский ад, который не отличается от жизни на земле. Тюремщик, как царь демонов, допрашивает его, и в кульминационный момент герой называет своё имя. Тем самым он как бы говорит — «я существую». И мы понимаем, что, получая формальное освобождение из ада-тюрьмы, он лишает себя спасения от иллюзии этого мира, вновь погружаясь в сансару, хотя ведущий допрос подсказывал ему правильный ответ: «Он смотрел в мою сторону, но будто бы он ни на кого не смотрел». Сказав, подобно Одиссею, «мое имя Никто», Лусьяс мог бы достичь просветления и нирваны, но не смог отказаться от своего Я.

Таким образом, роман Хулиараса, оказывается, совсем не о Греции или не только о ней. Все события в нем — лишь пыль веков, мимолётное. Даже различия между повстанцами-коммунистами и диктатурой «черных полковников», с точки зрения автора, не столь принципиальны, особенно по отношению к простым людям, которые бесконечно страдают в круговороте сансары.

Каждый читатель несомненно подпадет под воздействие речи главного героя и, закрыв книгу, будет еще некоторое время про себя и вслух изъясняться в такой же манере. Причина этого видится мне в том, что Хулиарасу удалось постичь грамматику внутренней речи и создать текст, который помогает человеку «войти» внутрь самого себя и, хотя бы на время, вырваться из оков тела, посмотрев на свое Я отстраненно. Автор не предлагает пути к спасению и не учит жертвенности, но он создал одно из лекарств для избавления от иллюзий, которое надо выпить залпом, чтобы увидеть подлинную природу этого мира.

Александр ТКАЧЕНКО