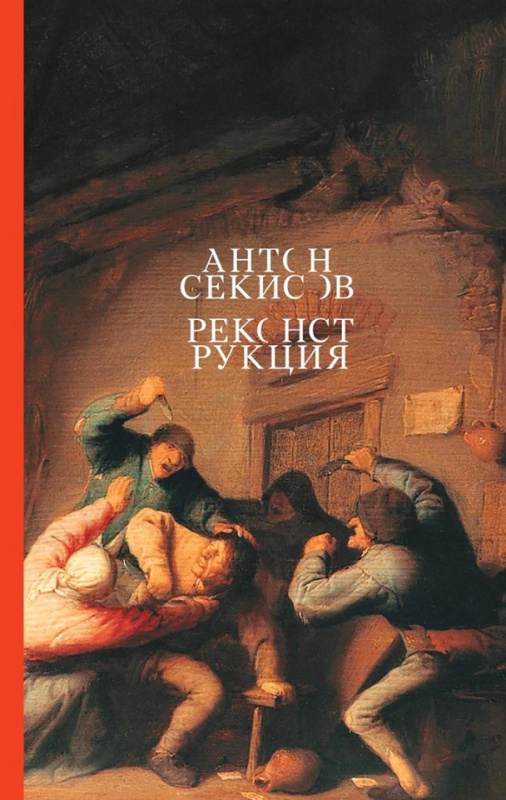

Антон Секисов. Реконструкция. – М.: Все свободны, 2019. – 192 с.

…Даже удивительно, как этот фантастический по своей инфернальной простоте роман не выиграл «Нацбест». Наверное, жюри, увлеченному более «объемными» книгами, недосуг было понять, что вскоре все эти священные премиальные артефакты измельчают, и останутся темы, созвучные времени, а не его анализу. В частности, «готическая» – выросшая не из постмодернизма советской закваски, а из зарубежной классики. Выглядывающая даже из мультика «Время приключений», эта тема давно уже стала «темным» лицом очередного «больного» поколения. «В Англии, где ценят хороший юмор, у меня было бы свое шоу, но в России нет подходящей аудитории», – иногда проговаривается герой «Реконструкции» Антона Секисова. Этакий, добавим, персонаж Вуди Аллена, стендап-комик в советском плаще, который так и не избавился от тошноты и слабости в ногах перед выступлением – выросший с бабушкой тридцатилетний интроверт с малознакомыми для премиальных жюри увлечениями.

Хотя, все подсказки из советской классики в романе на виду. И улыбка более успешного коллеги здесь «на самом деле была ненормально широкой, жуткой, она болталась на нем, как бусы из черепков на людоеде», напоминая то ли «Флаги на башнях», то ли «Зависть» наших формалистов, у которых подобные «смешливые» гримасы «болтались» то «бельем на веревке», то прочими жанровыми кунштюками. А в «Реконструкции», как видим, сразу прозвучала мортальная нотка. Впрочем, «убийственная» метафора с бельем в виде извинительного оммажа любителям советской «южнорусской» классики у Секисова тоже имеется, если упомянем «худую ребристую спину, на которой мантия висела как постиранное белье на шведской стенке».

Однако, обилие «вещных» метафор в романе – не всегда реверанс упомянутой классике, и «лишняя расстегнутая пуговица» у выступающей на сцене девушки также порой призвана создать и личное сюжетное настроение, и собственную жанровую атмосферу. И даже почти все в этом тексте, складывающемся, но не слагаемом из сплошных знаков, символов и загадок, может показаться важным и нужным. Но только до следующей страницы. Хотя, порой и гадать особо не приходится, ведь, скажем, семантика той же разлуки и герменевтика страсти еще ни разу со времен Сервантеса не давали сбоя. «Я еще тогда удивился, как это можно оставить трусы. Но теперь было ясно – чтобы меня бесконечно мучить», – сознается комик-герой.

И потом, пьяная девушка в баре с ником Генрих Мурсия, опилки в почтовом ящике, сосед Абрамов в клетчатых трусах, работающий в похоронном бюро. Короче, всюду смерть. Даже во сне, когда за героем гонится монстр и надо перерезать горло коллеге, потому что она, скорее всего, с ним в сговоре. У Секисова всегда так – и в прозе, и в жизни, где Прилепин. И даже в кино, которое и о том, и о другом. Например, в «Русском лесу», где снялся автор «Реконструкции», уже был такой персонаж, типа Абрамова, он держал подвал секонд-хенда и не отпускал бедного героя Секисова пораньше с работы.

Беден и комик Саша в романе. Боящийся и желающий девушек, он не зря уверяет, что даже невинное и ни к чему не обязывающее «как дела?» в соцсетях может обернуться катастрофой. «Затемнение, хлоп – и вот я опоминаюсь в ужасе спустя много лет, прибитый к столбу обязательствами», – поясняют нам. И неудивительно, что ситуативное тремоло в результате рождает сюжетную паранойю. «Позвони мне», – дописала она уже по-русски. Тут же началась паника, и ушло какое-то время, чтобы ее преодолеть. Даже записал план разговора по бумажке – список вопросов и замечаний, чтоб поддержать поверхностный диалог. Выпил успокоительной целебной настойки, не разбавляя чаем, и стал набирать».

С одной стороны, выпив настойки – уже не с чаем, а из горла – приятно ехать в троллейбусе, думая о неудавшейся карьере. «Может быть, если я проявлю немного упорства, люди примут меня, свыкнутся с тем, что есть такая категория, как несмешные комики». Почти как у Олеши в запое, да? С его желанием стать «настоящим» пролетарским писателем. «И все могло бы быть иначе, если бы взять себя в руки. Если бы другая квартира, скажем, ванна, душ, большое зеркало, коробочки для запонок, галстуков… Гимнастика, раннее вставание… Или заграничная поездка… взгляд на европейца… Это могло бы изменить».

Но карма, а в нашем случае – «готический» сюжет, неотвязно следует за автором и героем «Реконструкции», словно стая собак у классика (уже формализма), почуявших хозяина: «Факир как будто шел за мной по пятам – я снова и снова чувствовал, как обдавало огнем мою нежную спину».

В романе вообще немало «странного». Средневековая ярмарка, оказавшаяся очередным сборищем ряженых ролевиков-реконструкторов, «стеклянный волнистый дом в пятнах, похожий на заболевшего осьминога», в котором живет девушка Майя, у которой, в свою очередь, «соски у были крупные и вытянутые, как будто ими вскормили целую роту».

Дальше немного получше. Но только в плане секса, а любви как не было, так и нет. И никто не замечает, даже обидно. «Пока шел до дома, боролся с желанием показывать каждому встречному свою исцарапанную живой женщиной спину. Потом нарочно полчаса болтался на кухне без майки, но Абрамов так и не вышел».

Еще дальше – уже скучнее, и утерянный блокнот героя видится более желанным, чем любимая девушка. «Я смотрел на угол черного неба, который был виден в окно, Майя давила угри на моей груди с вдохновением». Но все поправимо, если вмешается общество. Например, сосед – могильщик любви и энтузиаст похоронного бизнеса. Опять-таки, белье. У девушки сломанный лифчик и одежда с чужого плеча, но чужое исподнее… О, эта футболка имени Рауфа и Фаика из модной песенки «Детство». «Она вышла в моей футболке, и, посмотрев на ее ровные белые ноги, я твердо сказал себе, что ее люблю, – уверен наш герой. – Стало легче дышать от этого».

Дальше уже можно не читать, и Девушка, как у классика соцреализма, означает Смерть. То есть, конец всему. «Это было, конечно, преувеличение, но мне показалось, что за всё время, что Майя была со мной, она не произнесла столько слов, сколько за пару минут с Абрамовым», – сообщает герой. Понятно, что это были слова о смерти, о чем же еще говорят современные готы? И пускай «Абрамов, похожий на жизнерадостного кабанчика, и я, начитанный, тонкий и горбоносый, как можно нас ставить рядом?» но смерть, знаете… Она не всех уравнивает, только своих – ищущих, но не находящих, спрашивающих – у ясеня, у осени, у друга, наконец, – но не слышащих ответа, поскольку для них важны не слова, а знаки. Опилки, карлики, лайки. Женские трусы, наконец, как наследие проклятого литературоцентризма. «Трусы – это главное зло, – подтверждают в «Реконструкции». Пока они здесь, жизни не будет. Через пару минут я принес рулон бумаги и тщательно вытер себя и вокруг себя».

Но жизни герою романа нет нигде, ни в съемной квартире, ни в бабушкином доме, ни даже во сне. «Все таило угрозу, было готово вот-вот броситься на меня: ребенок – выпрыгнуть из коляски и укусить в шею, такса – сорваться с поводка, курьер на велосипеде – съехать с дорожки и понестись за мной». А еще друзья исчезают или мрут, как весельчак Слава, который перед концом, «из-за характерного пришептывания, как будто он лизнул сосок красивой женщины и, не успев вернуть язык в рот, начал произносить свое имя». Красиво, правда? Немного натужно, но все равно хорошо, не хуже «низеньких, будто склонившихся друг к другу, как глуховатые старички, домов» или желания героя «набросить на себя скуку, как набрасывают просторное покрывало на беспорядок в кровати, который нет времени прибирать».

Кроме смерти и снов, в которых «опять будет болотистый лес, где мне с каждым разом все неуютнее», к концу романа паранойя крепчает и взрывается заговором сатанистов, руководимых пророком Евгением из газеты «Совершенно секретно», которую любил папа нашего комика. «Те, кто рядом живет, по ночам стали слышать крики, то ли человеческие, то ли звериные. Не крики даже, а дикий вой. А иногда – хоровое пение. Люди в капюшонах, которых видели рядом с Евгением». На самом деле не сатанисты, а кто похуже решил завладеть и сознанием героя, избранного древней богиней Смерти, и сюжетом романа. В частности, по сюжету, имеем заброшенный советский завод «Фрезер», где проходят рыцарские поединки, сбрендившего милиционера, ставшего в перестройку пророком, князя Гагарин, в свое время привезшего культ упомянутой богини из Португалии.

Так просто и схематично оттого, что по герметичности быта все в жизни героев, действительно, похоже на «Заводной апельсин» Берджесса с его игрушечными комнатками, где сидят искусственные родители, взявшие себе другого сына. По инфернальности же событий со стремительными и необъяснимыми перемещениями главного героя и его сектантов-преследователей – «Дьяволиаду» Булгакова. Сегодня это, конечно, уже родом из иных сказочных миров – из «Властелина колец» Толкина и позднейших придумок Елизарова с Пепперштейном, нащупавших бездонный источник сюжетов, настоянных на советских легендах и мифах.

Даже удивительно, что у Секисова, автора ранней «Крови и почвы», вся эта фантасмагория не вылилась в очередную «тоталитарную» сказку в духе Сорокина, ведь советское наследие «Горячего камня» и «Бронзовой птицы», как оказалось, не так легко заменить на заморское зелье Кроули и Лавкрафта. Даже вырождение советского библиотечного племени не помогло, ростки «пионерской» классики все равно пробиваются сквозь «готический» асфальт современной литературы. И каждый раз в романе Секисова, «впереди проглядывало что-то заманчивое, как в детстве, когда едешь сутки в душном вонючем плацкарте, и не видишь ничего кроме ног в дырявых носках, а сейчас вот-вот должна показаться в окне полоса моря».

И даже финал «Реконструкции» мог быть, как у Ерофеева с его буквой «ю», возникшей в голове Венички перед смертью, ведь у Секисова тоже «перед глазами не стало ничего, кроме ледяной чёрно-зелёной темноты. «Наконец-то», – пронеслось в моей голове, но в этот момент ее руки легли на плечи». Но если очень хочется, то можно подогнать, как на станке завода «Фрезер», и не «ю» будет обозначать начальную букву имени любимой автора «Москвы-Петушков», а, скажем, другая литера сказочного русского алфавита поможет нам слегка переиначить название, словно у «детского» Введенского – «О культе майя и девочке Майе», чтобы именно так обозначить эту затянувшуюся, как реконструкция автора-героя, рецензию.

Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО