Парадоксальное, казалось бы, утверждение Антуана де Сент- Экзюпери – «В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле» – в ближайшем рассмотрении не так уж парадоксально.

Детальное исследование действительности выявляет, что поначалу она выступает как случайность. В итоге выясняется – то, что есть на самом деле, не есть то, чем оно должно быть с необходимостью как окончательное единство бытия, а именно действительностью; равным образом оно может существовать и в какой-нибудь другой форме.

Короче говоря, истинная реальность предполагает свободу, а свобода предполагает познание истины.

Этим постулатом, своеобразным миксом литературы и любомудрия хотелось бы попытаться объяснить необъяснимое – то, что происходит на Украине начиная с 2014 года: противостояние её западной и восточной части, а попросту – войну в Донбассе, – насколько это возможно.

Политики, политтехнологи, всевозможные медийные лица предлагают нам калейдоскоп правильных взглядов на опасный тлеющий конфликт, но степень их свободы/несвободы не вполне убеждает нас в истинном видении проблемы. Совсем не убеждает. И тогда мы вспоминаем, что нередко приблизиться к познанию истины помогает искусство.

Испокон веков с народом, жаждущим разрешения споров, взыскующим правды, пророки говорили притчами. Такое «пророчество» – притчу «Перемирие» – предложил петербургскому Театру на Литейном донецкий драматург Алексей Куралех. Недавно в театре прошла премьера спектакля в постановке Юлии Ауг. Сценически его можно назвать предельным приближением к пониманию реальности как «неокончательному» единству бытия – не случайно героев «Перемирия» драматург наделил архетипическими именами-позывными. Это «сепары» – Ной (Сергей Шоколов) и Ахилл (Михаил Лучко); это «укропы» – Че Гевара (Виталий Гудков) и Шумахер (Сергей Колос); это героиня Мария (Наталья Ионова).

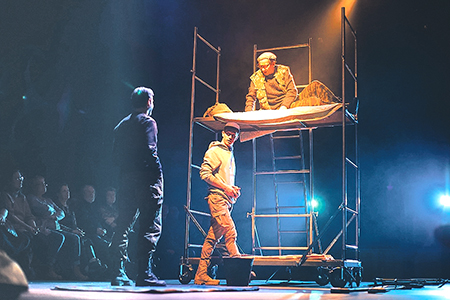

Приближение к художественному выражению реальности дано не только в том, что зрительские места перенесены на сцену и действие происходит в довольно небольшом пространстве между ними и на узком подиуме, продолжающем сцену и выходящем в пустующий зрительный зал. Ему способствует ровный зрелищный минимализм с моментами искусно нагнетаемого напряжения, вспыхивающая эксцентрика – две попытки и одна удавшаяся потасовка и эффектный финал. Оно выражено позицией сторонних наблюдателей, которых, по замыслу режиссёра, «играют» зрители, размещённые друг против друга, словно на противоположных трибунах стадиона.

А ведь действительно, в большинстве своём и в России, и на Украине население, не находящееся непосредственно в зоне боевых действий, видит войну исключительно отстранённо – зрелищем в телевизоре. Когда-то Святослав Задерий (питерская группа «Нате!») пел: «Сегодня дождь, но он за окном, / Сегодня война, но она в экране…» Таким образом, его лирический герой уравнивал сводки военных действий со сводками погоды, провозглашая «сумасшедший твист» единственно важной для себя реальностью.

Вольно или невольно безмолвствует народ, оказываясь «в действительности» в положении пассивных наблюдателей по отношению к тому, что происходит «на самом деле»?

Данный вопрос сформулирован языком искусства, и ответить на него однозначно не представляется возможным со времён «Бориса Годунова», как это ни странно. И всё же попытка привлечь не к решению, а хотя бы к самому вопросу внимание зрителей обозначена в спектакле предельно ясно. Конкретно она заявлена в словах Че Гевары, парня из Донецка, историка, вставшего на сторону «укропов». Он только на войне понял, что гражданская война – это не то, когда народ поделился пополам и на чьей стороне правда, тот и победитель. «Так нет! Всё как на стадионе! Основной народ на трибунах, кто слева, кто справа!» Масса остаётся равнодушной к правде – к тому, что происходит вокруг и с ними. А что остаётся ему? Читать книгу о команданте, имя которого взял себе позывным, заражённый обострённым чувством справедливости, и в контраст – журнал Forbes о состоянии богатейших людей, зарабатывающих на его войне, то есть на жизни и смерти таких, как он, пассионариев.

Слова Че Гевары – историка адресованы Ною-художнику, однако они есть и взывание к зрителям, и не только к тем условным, о которых он кричит, но и к зрителям спектакля. Взывание, впрочем, риторическое, исполненное горькой мудрости и отчаяния человека, ощутившего неизбывное одиночество после сделанного выбора. Здесь умозрительной строкой вспыхнет на миг сокрушённое пушкинское: «Паситесь, мирные народы! / Вас не разбудит чести клич. / К чему стадам дары свободы?» Вспыхнет и погаснет. К чему… Может, к тому, чтобы напомнить – кому? всем? – что истинная реальность предполагает свободу, а свобода предполагает познание истины? Тогда всё становится на свои места и многому находится объяснение? Хотелось бы в это верить.

Ною-художнику, видящему всеобщее спасение в красоте, тот же Че Гевара – историк говорит, что и ранее всегда история вершилась в крови и в грязи так же, как это происходит сейчас, – это историки всё вылизали и выгладили до глянца.

«Человек остаётся человеком до первой крови, потом он – зверь!» – подводит итог своего страшного воинского опыта Шумахер-селянин, отправившийся на войну ввиду безработицы – «тут хотя бы платят!».

Действие пьесы происходит в очередное перемирие, когда обе стороны фронта – случайно (?) – направляют бригады из двух человек на нейтральную полосу отремонтировать дом, повреждённый в результате обстрела. Дом – своеобразный ковчег: у хозяйки Марии, беременной солдатской вдовы, животных «каждой твари по паре», из-за которых она остаётся жить «меж двух огней».

Непримиримые противники неделю плечом к плечу восстанавливают дом и за этим делом пытаются предъявить свою и понять чужую правду. Монологи и диалоги, пение и танец, многоговорящие паузы, жесты, пластика, взгляды и ещё многое, подчас необъяснимое, что можно назвать обаянием мастерской игры, – всё это удерживает внимание зрителей к происходящему «на самом деле».

Здесь стоит заметить, что стремление авторов пьесы и спектакля передать речь солдат такой, как она есть «на самом деле», со всеми уместными в ней заковыристыми оборотами и словечками, явно излишне. Не протокольное сохранение этих уместных признаков делает речь героев образной, а поистине подлинность актёрского переживания, которую они передают зрителям. Высокий уровень «Перемирия» ничего не потеряет, спектакль только выиграет, слегка «отфильтровав» речь героев, зато приобретёт широкого зрителя и среди подростков.

О том, что действительность поначалу выступает как случайность, непосредственно напоминает Ахилл. Впрочем, опосредованно это делают все герои пьесы, вспоминая свою жизнь до и во время войны в Донбассе, также вспоминая о Троянской войне – по Гомеру или по фильму с Брэдом Питом.

Мария выносит тазик яблок и угощает ими солдат. Ахилл возвращает яблоко Марии. «Начать войну из-за женщины глупо! – говорит он. – Должна быть веская причина!»

Яблоко напомнило бойцу, потерявшему друзей в чеченскую войну, попавшему в плен к батальону «Айдар», покалеченному и чудом оставшемуся в живых, золотое яблоко раздора – с него началась череда троянских несчастий. Если разобраться, то движущей силой событий, которые разыгрываются в мифе, является желание мести и задетая гордость. Те же причины – гордость и месть – заставляют Ахилла оставаться воевать в Донбассе. А повод – да, повод другой.

И есть ещё отличие современного Ахилла от мифического. Если у Гомера прямодушный герой говорит хитрецу Одиссею: «Точно ворота Аида, мне тот человек ненавистен, / Кто в своих мыслях скрывает одно, говорит же другое», то Ахилл в пьесе А. Куралеха, несмотря на явные попытки изжить в себе мстительное начало, всё же оказывается не в состоянии найти силы к подлинному примирению. Как мифический Ахилл после гибели Патрокла горько рыдает не только об утрате друга, но и о гибели многих ахейцев, так и Ахилл «Перемирия» скорбит о товарищах и не может простить врагов даже после того, как неделю делил с ними хлеб и кров и увидел в их судьбах общее со своей. Не может простить и после верхней эмоциональной точки свершившегося, казалось бы, примирения, когда он, сибиряк, вдруг начинает петь украинскую песню и её подхватывают все герои пьесы – трогательный момент единения...

Под стенами Трои погибли практически все герои. Немногие выжившие умерли по дороге домой. А началось всё с небольшого спора.

История войн повторяется.

Она неизменно будет повторяться, поскольку мы не видим или не можем воспользоваться предлагаемыми ею перемириями – прежде всего с самими собой, со своим нетерпением, со своей жаждой справедливости, во что бы то ни стало и несмотря ни на что, забывая о том единственном, на что нам стоит уповать, – о милости. Об этом, в частности, пьеса и спектакль «Перемирие».

У Гомера герои не предполагают и не понимают, что их усилия и отвага служат лишь исполнению плана Зевса, а вовсе не тому, что их волнует. Это неведение ужасно и трагично. Прозрение героев «Перемирия», что они оказались фигурками в руках современного многоликого «Зевса», не менее трагично.

Ещё притча «Перемирие» напоминает, что в действительности История – это картина, написанная кровью народа. И она же напоминает о слезах покаяния и примирения, сквозь которые только и возможно на самом деле узреть подлинность картины.

Александр Медведев,

Санкт-Петербург