Проза Окуджавы и по сей день вызывает неоднозначное к себе отношение среди тех, кто знает, что, кроме стихов и песен, Булат Шалвович писал ещё и исторические романы.

Будем откровенны, владеющих этой информацией немного, и, может быть, именно поэтому споры о том хороша, плоха ли проза «главного барда страны» носят весьма ожесточённый (что показательно для корпорации) характер.

Эту, как представляется, важную тему я затронул в своей книге «Булат Окуджава. Просто знать и с этим жить», отрывки из которой я предлагаю любезному читателю.

…«Похождения Шипова», «Путешествие дилетантов» и «Свидание с Бонапартом» стали продолжением исторического цикла Окуджавы, в котором постепенно начал складываться особый мир, приглашение или неприглашение в который было прерогативой автора. Это было своего рода закрытое сообщество для своих – друзей и читателей, в которое Булат Шалвович допускал далеко не всех. И тому, думается, была веская причина – исторические романы Окуджавы, вернее было бы назвать метаисторическими сочинениями, направленными скорее не внутрь истории (в частности, в XIX столетие), но внутрь самого себя, помещённого в этот иллюзорный, мифологический и недоступный для понимания человека второй половины ХХ века мир. Следовательно, тексты становились своеобразной зашифрованной исповедью, принимать и понимать которую могли только избранные (по крайней мере, так казалось автору).

В одном из своих интервью в 1983 году Булат Окуджава признавался: «...я не собираю материал, я не изучаю, ходя по городу или встречаясь с людьми. Я никогда в жизни, хотя я написал четыре исторических романа, не был в архивах и не знаю, что такое архив, как там выписывать книги – я, в общем, представления не имею. И где находятся архивы – тоже не знаю. Ну вот я вам как на духу».

Стало быть, речь идёт о моделировании своего вневременного пространства с опорой лишь на собственный интеллектуальный багаж, на свои знания (порой достаточно поверхностные) и, наконец, на собственный жизненный опыт, который априори не может быть объективным и безусловным.

Интересными в данном случае представляются рассуждения филолога Стокгольмского университета, исследователя творчества Булата Окуджавы Светланы Уваровой: «Историческое время перестаёт восприниматься линейно и прогрессивно, в поступательном движении вперёд, от прошлого к будущему. Оно приобретает характер виртуального пространства, особого пространства человеческой памяти (как индивидуальной, так и культурной), пространства, по которому можно путешествовать, переносясь из эпохи в эпоху, в нём можно жить, погружаться в него как в реку, рассматривать как картину… Решающую роль в освоении этого пространства играет память, личная или чужая (мемуары), служащая проводником ко внутреннему ощущению времени/эпохи… Прошлое для Окуджавы не делится на историческое и личное. Процесс познания и осмысления личной жизни, недавнего прошлого протекает по тем же законам и точно так же требует временной дистанции, как и процесс познания человека XIX века».

Вопрос дистанции как вопрос допустимого и недопустимого в профессии, в личных отношениях, в творчестве. Не являясь, как известно, историком по образованию (но филологом), Булат Шалвович экстраполировал собственное видение текста на тот исторический контекст, в котором этот текст был написан. Конечно, тут не обходилось без общих мест, неувязок, без надуманностей и исторических ляпов, потому что художественное произведение формально не является документом, источником, оно изначально сохраняет именно дистанцию восприятия без всякой претензии на изречение истины в последней инстанции.

Пожалуй, ключевым понятием в этой отстранённости, дистанцированности является рефлексия – видение исторических персонажей, событий через призму собственной истории, не сочинённой, не придуманной, но прожитой. При этом следует понимать, что знания о каждом завтрашнем дне не существует, а осмысление дня минувшего может растянуться на десятилетия...

Окуджава невольно погружался в ожидание воображаемого мира кавалергардов и благородных декабристов, блистательных героев войны 1812 года и поэтов пушкинской поры. Мир, в котором не было места подлости и предательству, трусости и коварству, советским писателям и редакторам в погонах, но при этом он не мог не понимать, что это мир, в котором может жить только он один, мир, в котором не было места посторонним, и, выходя из которого, он не мог не чувствовать одиночества.

Единственной же возможностью не покидать этот мир, не выходить из этого состояния было писать текст, причём постоянно писать, «пробиваясь как в туман от пролога к эпилогу», вечно держать его в голове и не терять найденную интонацию, парадоксальным образом при этом, смотря назад, оказываться в будущем.

Интересны размышления на эту тему Сартра в его монографии «Что такое литература?»: «Писатель не может читать то, что он написал… Не существует объективности без ожидания, без будущего, без неопределённости. Таким образом, литературное творчество предполагает особый род мнимого чтения, которое делает подлинное чтение неосуществимым. По мере того как слова возникают под пером автора, он их, конечно, видит, но видит иначе, чем читатель. Он знает их ещё до того, как написал: его взгляд предназначен не для того, чтобы разбудить спящие слова, которые ждут, чтобы их прочитали, а в том, чтобы отслеживать правильное начертание знаков… Писатель не предсказывает будущее и не строит догадок – он замышляет. Частенько он ищет себя, ждёт вдохновения. Однако ждать от себя – совсем не то, что ждать от других. Если он сомневается, он знает, что будущего пока ещё нет, что его только предстоит создать собственными силами. Если он пока не знает, что случится с его героем, значит, он либо ещё не думал об этом, либо не решил окончательно. Будущее для автора – чистый лист, тогда как для читателя это двести страниц текста, которые отделяют его от финала книги.

Писатель всюду наталкивается на своё знание, свою волю, свои замыслы, короче говоря, на самого себя. Он входит в контакт лишь со своей субъективностью, созданный им объект ему недоступен, он создал его для других. Когда он перечитывает свою книгу, дело уже сделано, фраза никогда не будет в его глазах вещью от начала и до конца. Автор вплотную приближается к грани субъективного, но не переступает её. Он оценивает эффект отдельного нюанса, того или иного изречения, удачно употреблённого причастного оборота, но впечатление они произведут на других. Он может предугадать это впечатление, но не пережить его».

Стало быть, речь идёт о невозможности пережить написанное таким, какое оно получилось. Именно эта неопределённость, двусмысленность, если угодно, становится причиной столкновения себя реального и себя существующего внутри текста, причиной имманентного конфликта, у которого нет разрешения. Более того, сей конфликт имеет тенденцию к расширению и усугублению по мере создания новых текстов, новых мифологических схем, входящих в тотальное противоречие с реальной жизнью – издательствами, редакциями, критикой…

Символом этого ежедневного, томительного, даже невыносимого бытования для писателя становится его читатель, будущее которого обозримо (оно вполне банально) – «двести страниц текста», тогда как для писателя оно (будущее) непостижимо.

Подойти вплотную к грани субъективного и переступить её – задача посильная только для герметичного текста, то есть для текста, не предназначенного для читателя, скрытого от него.

В таком случае написанное на бумаге имеет архетипический смысл лишь в момент своего возникновения, когда найденная интонация звучит предельно форте, но со временем она затихает, что позволяет гипотетическому читателю увидеть в тексте нечто совсем иное, отличное от того, что было задумано автором, взглянуть на него (на автора) со стороны, в конечном итоге подсмотреть за ним.

И писатель оказывается при этом совершенно беззащитен, совершенно обнажён во всех своих потаённых комплексах и слабостях.

Следовательно, текст должен быть сокровенен, сакрален, если угодно, должен находиться под спудом, и лишь тогда он (непрочитанный) будет иметь глубинный и первозданный смысл.

Конечно, Окуджава знал это, но от этого знания ему почему-то не становилось легче:

В нашей жизни, прекрасной и странной,

и короткой, как росчерк пера,

над дымящейся свежею раной

призадуматься, право, пора.

Призадуматься и присмотреться,

поразмыслить, покуда живой,

что там кроется в сумерках сердца,

в самой чёрной его кладовой....

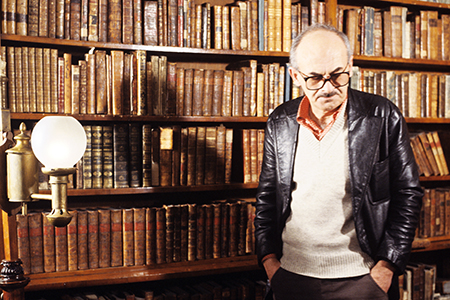

Максим Гуреев,

прозаик, сотрудник Государственного мемориального музея

Булата Окуджавы в Переделкине

Максим Гуреев. Булат Окуджава.

Максим Гуреев. Булат Окуджава.

Просто знать, и с этим жить. –

М.: Издательство АСТ, 2019. – 320 с. –

2000 экз. – (Эпоха великих людей).