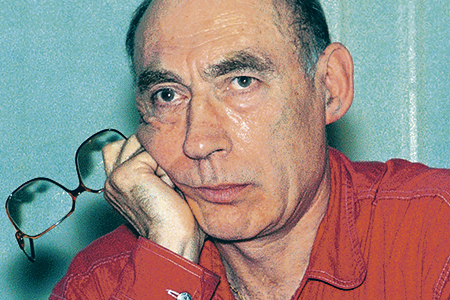

Накануне своего юбилея в редакцию «Литературной газеты» заглянул Лев Ефимович Колодный. Старожилы, конечно, помнят и его публикации в «ЛГ», и статьи о нём, а молодым читателям стоит пояснить, кто это. И тут уместны самые пафосные без тени иронии дефиниции: легендарный журналист-москвовед, писатель-исследователь, сделавший множество открытий, в том числе и то, которое внесло его имя в историю русской литературы.

Колодный обрушил на нас вал интереснейшей информации, изумляя юных сотрудниц сочными народными выражениями, и подарил свою главную, большую, книгу – «Рукописи не горят. Хроника одного открытия», недавно переизданную, дополненную высказываниями значимых для России и всего мира людей. А также маленькую, вышедшую в Париже в 1974 году, подписанную одной буквой «Д», зато с большим предисловием Александра Исаевича Солженицына – «Стремя «Тихого Дона», в которой автор великого романа фактически обвинялся в плагиате. Она и стала поводом для написания главного труда Колодного, опровергающего клевету.

Посвящён он Михаилу Шолохову, его московским друзьям, которые могли бы быть обвинителями на процессе против тех, кто в 20-е годы клеветал на писателя из зависти, и тех, кто до сих пор порочит гения из той же зависти, только помноженной на политическую русофобию.

В книге Колодного подробно освещён огромный путь, который он прошёл, отыскивая места пребывания Шолохова в Москве, начиная с его гимназического детства в десятые годы ХХ века, кончая теми адресами, где жили дети его друзей в восьмидесятых и где хранились ранее считавшиеся утраченными рукописи величайшего, до сих пор непревзойдённого литературного произведения.

Для меня в авторстве «Тихого Дона» никаких сомнений, несмотря на появление «Стремени» и вслед за ним других печатных обвинений в плагиате, не возникало. А были совсем уж идиотские измышления, будто не только «Тихий Дон» украден у донского писателя Фёдора Крюкова, но будто бы коварный параноик Сталин под брендом «Шолохов» заставил работать группу «негров» во главе с Андреем Платоновым, которая писала потом и «Поднятую целину», и «Судьбу человека»...

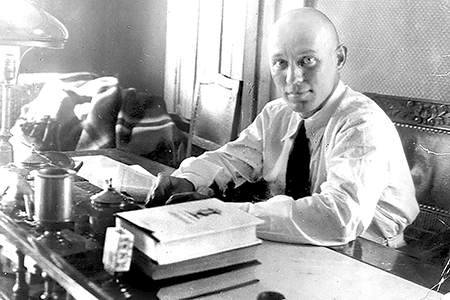

Михаил Шолохов за письменным столом. 1935 год

После вручения Шолохову Нобелевской премии было проведено зарубежными и отечественными учёными несколько лингвистических экспертиз, подтверждающих, что все произведения нобелиата написал один человек – и это Шолохов. Мне же достаточно другого «доказательства», когда-то произведшего огромное впечатление. Это яростные письма Шолохова Сталину по поводу преступлений властей во время и после коллективизации. Такая личностная мощь могла быть только у человека, за спиной которого стоял «Тихий Дон». А то, что он написан очень молодым писателем, конечно, поразительно и рождало страшную зависть. Но что ж поделаешь: и Моцарту завидовали, и Пушкину. Или «чумазый» не может быть гением? Да, гений, человек уникальных способностей, необыкновенного дара, да ещё живший в грандиозную эпоху. Да ещё на Дону, где его соседями были прототипы Григория Мелехова и Аксиньи Астаховой.

Так же распространена версия – Лев Ефимович её не стал ни подтверждать, ни опровергать, – будто бы родители будущего писателя сбавили ему несколько годков, представив «новую метрику», когда его судили за превышение власти в пору командования продотрядом в 20-м, и арестованного отпустили «ввиду малолетства». Не верите в то, что в двадцать два года Шолохов мог завершить первые части великого романа? А в то, что в пятнадцать он был во главе отряда, отбиравшего зерно у вооружённых кулаков?

В книге Колодного замечательно то, как оживает шолоховская Москва. Удивительно, но будущий писатель учился целый год в гимназии в Хамовниках, жил в других родных для москвичей местах: в Георгиевском переулке, на углу Камергерского и Большой Дмитровки, на 1-й Мещанской и даже на станции Клязьма, мимо которой я сейчас езжу на работу...

Оживали и вырастали фигуры его друзей, с которыми он делил скудную трапезу в разгар нэпа. Среди ближайших – молодой писатель Василий Кудашёв (он погиб в 1944-м), его жена и дочь. Именно с ними Шолохов, публиковавший в Москве первые свои рассказы, а потом и первые книги «Тихого Дона», был откровенен и говорил о своих планах, именно у них сохранился главный «вещдок» – та самая рукопись, которую в 1984 году вдова Кудашёва показала Льву Колодному.

Весь шолоховский архив во время войны пропал в Вёшенской, но папки с «Тихим Доном» сохранились в Москве! Правда, путь к их обнародованию, о чём Колодный пишет, был очень непрост. Он хлопотал, чтобы Кудашёвым дали новую квартиру, потом поставили вне очереди телефон и только после этого… То, как Льву Ефимовичу удалось организовать возвращение рукописи в литературный оборот, отдельная почти детективная история.

Не менее важная дружба, начавшаяся тоже в Москве и продлившаяся почти сорок лет, а также множество писем Шолохова и воспоминания о нём связаны с Евгенией Григорьевной Левицкой, которую он называл своей второй мамой. Член РСДРП с 1903 года, бессребреница, всю жизнь отдавшая служению идее, Левицкая, тогда сотрудник издательства, одной из первых разглядела огромный талант в юном авторе «Донских рассказов». Ей, первой, он рассказал о том, что задумал большой роман. Для Евгении Григорьевны тоже была загадка, как столь молодой человек смог стать таким зрелым писателем, но разгадку она находила в личности Шолохова, а не там, где искали его враги.

Евгении Григорьевне Левицкой благодарный автор через много лет посвятил «Судьбу человека», что не только обессмертило её имя, но и заставило московские власти существенно улучшить условия жизни для семьи этой замечательно скромной женщины.

Конечно, не миновать упоминаний и о другом человеке, который неизменно помогал Шолохову. Видно, как Колодный к нему относится, но тем не менее он приводит факты: если бы не вмешательство Сталина, то писатели-рапповцы затравили бы Шолохова в самом начале его творческого пути, и полностью «Тихий Дон» не был бы опубликован. Сталин и потом помогал: почти все репрессированные, за кого просил Шолохов, были либо отпущены, либо наказание им смягчалось. Шолохов в общении с вождём, несмотря на молодость (или благодаря ей), проявлял удивительную независимость. Колодный приводит характерный эпизод. Сталин, читая произведения Шолохова, глубоко входил в текст и не понимал, зачем Шолохов часто использовал диалектные словечки, например: «сбочь дороги». Что за слово «сбочь» – нет такого слова в русском языке, есть – «сбоку, обочина». Но Шолохов не стал ничего менять. Были и политические претензии – к образу Корнилова например. И тут автор стоял на своём. Стал бы так себя вести плагиатор?

Большое место в книге занимают письма Шолохова и его друзей, впервые опубликованные Колодным, а последние части посвящены творческой лаборатории писателя. Первую фразу в рукописи «Тихого Дона» он написал 6 ноября 1926 года. Далее можно проследить день за днём, как удивительно быстро и прихотливо рождался роман. Герои постепенно приобретали свои, сейчас всем известные, имена: Григорий Мелехов поначалу был Абрамом Ермаковым, его отец Пантелей Прокофьевич – Иваном Семёновичем, Аксинья – Анисьей… И потрясающе интересно, как молодой Шолохов работал над словом, зачёркивая, казалось бы, прекрасно найденное, но находя что-то ещё более ёмкое, точное.

Думаю, что даже самые бессовестные ненавистники Шолохова, прочитав книгу Колодного и приведённые в ней тексты с правкой Михаила Александровича, не только «признают себя виновными», но и восхитятся творением русского гения.

О важности открытий Колодного пишут внук писателя, депутат Госдумы Александр Шолохов, президент Российской академии наук Ю.С. Осипов и выдающиеся западные слависты. Вообще, Лев Ефимович сделал в журналистике столько, что дух захватывает, – в первую очередь как москвовед. С московских адресов замечательных людей начинались многие книги Колодного. Они очень разные: о московском Кремле и о Ленине, о великом конструкторе Королёве и об уникальных способностях Джуны, о художнике Илье Глазунове и о рождении реактивной системы «Катюша»… Но когда я спросил, что из сделанного он считает самым важным, Колодный не раздумывая ответил: «Шолохов, находка рукописи «Тихого Дона».

Спасибо, Лев Ефимович! Здоровья, сил! И как говорят в стране, которая вам не чужда: «До 120!» С днём рождения!

Лев Колодный. Рукописи не горят. Хроника одного открытия.

– М.: Некоммерческое партнёрство «Национальный спектр», 2020. – 400 с.