Не было в 1940-е годы более почётной профессии, чем железнодорожный машинист. Эти люди в простых рабочих тужурках казались посланцами из будущего – водители поездов, укротившие мощь паровоза, царящие на дорогах, которые перепоясали всю страну. Многие мечтали о такой работе. Не зря про машинистов слагали стихи и песни. Так было до и после войны. А во время Великой Отечественной оказалось, что это не только мирная профессия, но и самая что ни на есть боевая.

Железнодорожники противостояли врагу с первых часов войны. Сведения о путях сообщения немецкая разведка добывала в первую очередь, и враги прицельно бомбили по самым важным узлам пути. К счастью, воины-железнодорожники располагали оружием и умели держать его в руках. С раннего утра 22 июня 29-я железнодорожная бригада, строившая линию Вапнярка-Окница, в упорных боях отражала атаки захватчиков до подхода стрелковой дивизии. «Это были люди, казалось бы, далёкие от боевых дел... Но когда потребовалось, каждый из них показал себя отважным и умелым солдатом», – говорил о железнодорожниках маршал Иван Баграмян.

Знатный человек Родины

Во время войны большинство машинистов перешло на лунинские методы работы. Тут нужно пояснение. Имя Николая Александровича Лунина (1915–1968) в те годы не сходило с газетных полос. О нём говорят даже герои «Старика Хоттабыча», перечисляя знатных людей Страны Советов. Ещё до войны Лунин предложил осуществлять ремонт паровозов силами самой локомотивной бригады – и сам подал пример такой работы. Скептикам оставалось только пожимать плечами: у Лунина каждая копейка была на счету, и начальство нарадоваться не могло на ударную бригаду, которая и план перевыполняла, и выполняла наказ основоположника, утверждавшего, что «социализм – это учёт».

Приказом наркома путей сообщения его машина была признана лучшим паровозом Советского Союза. В годы войны его бригада перевезла 585 тысяч тонн оборонных грузов, сэкономила 854 тысячи тонн угля, сберегла на ремонте паровоза 75 тысяч рублей. Лунин предложил увеличить пробег паровоза без капитального ремонта до 100 000 км. – это в 2–3 раза превышало продуманные, апробированные нормы. Постоянная профилактика помогла осуществить и этот смелый план.

В начале 1941 года рабочие Ворошиловградского завода подарили Лунину юбилейный, трёхтысячный паровоз «Феликс Дзержинский». А через несколько месяцев, когда Ворошиловград (Луганск) оказался под оккупантами, машинист выдвинул новый почин – он стал водить сверхтяжёлые составы. Москва, к которой приближался враг, так нуждалась в горючем, что каждый литр керосина был на карандаше… Бригада Лунина двумя паровозами доставила в столицу 5000 тонн угля в ста вагонах. Это казалось фантастикой. Даже союзники не верили таким цифрам, считали, что «красная пропаганда» преувеличивает.

По желанию во всём быть первым Лунин был схож с Валерием Чкаловым. Он смело брал на себя ответственность, шёл на продуманный риск – и не знал поражений. Вот уж кто никогда не рассчитывал, что «война всё спишет»! К Лунину, в Новосибирск, за передовым опытом приезжали машинисты из Москвы и Ленинграда, с Украины и Закавказья – и он обучал их. Иногда – прямо во время рейсов на фронт. Ведь он экономил не только горючее, но и время. Существовало тогда понятие, ныне, к сожалению, почти забытое, – человеко-часы.

Машинистов-новаторов в те годы так и называли – лунинцами. И это не требовало пояснений. В 1942 году Лунина удостоили Сталинской премии – «за коренное усовершенствование метода эксплуатации паровоза, обеспечивающего значительное увеличение суточного пробега и срока службы паровоза». Большую часть премии машинист передал на строительство подводной лодки «Новосибирский комсомолец». Через год его удостоили и Звезды Героя Труда. Не только за сугубо личные достижения, но и потому, что лунинское движение охватило всю железную дорогу. По неписаным законам того времени он стал маяком для других машинистов. Так работала система: выделяла лучших, поднимала их на пьедестал и превращала в общественное явление.

А Лунин не почивал на лаврах. Славу он воспринимал как возможность ещё больше сделать для Победы. В феврале 1943 года машинист на личные сбережения купил 1000 тонн кузбасского угля и по собственной инициативе доставил его в Сталинград. На фронте сражался и бронепоезд, названный в честь уникального машиниста – «Лунинец», сформированный на Томской железной дороге. Он принимал участие в десятках сражений, а закончил войну в Силезии, в Ополе.

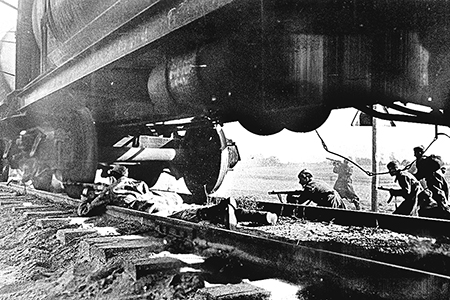

Нередко освобождение города от немцев начиналось боем за железнодорожную станцию / Леонид Доренский / РИА Новости

Лунинцы

Для сталинградских перевозок ещё в начале великого противостояния на Волге были мобилизованы паровозные колонны особого резерва наркомата путей сообщения. «Всё для фронта, всё для Победы» – о другой логике тогда и помыслить было нельзя. Там трудились и воевали лунинцы – машинисты-ударники.

Машинист депо Лиски Иван Шурупов под бомбами, под залпами немецкой артиллерии водил грузовые поезда, воинские эшелоны, тяжеловесные составы с боеприпасами к линии фронта. Перенял лунинскую науку. Как и другие фронтовые машинисты, научился ловко маневрировать, то ускоряя, то замедляя движение.

Это было под Сталинградом. Шурупов вёл к фронту эшелон с танковой частью. Поезд попал под авианалёт. Взрывы сотрясали землю, содрогнулся и тяжёлый состав. В тот день не уберёгся и машинист. Три осколка попали ему в голову, один – в живот. Весь в крови, Шурупов не покинул рабочего места.

Сознание помутилось, только сверхусилием воли машинисту удалось удержать реверс. Когда он прибыл на место назначения – ни врачи, ни командиры не могли поверить, что с таким ранением Шурупов безукоризненно выполнил свою задачу, доставил танки на фронт.

Политотдел дороги выпустил листовку, которую знали все железнодорожники: «Паровозник! Будь таким, как Иван Шурупов! На тебя опирается Красная армия в сражениях с гитлеровскими ордами. Ты участник Великой Отечественной войны. В своих поездах везёшь не только снаряды и танки, а везёшь большее – освобождение, жизнь и счастье миллионам людей, страдающим под фашистским игом». В этих словах дух того времени выражен яснее ясного. А наградой Шурупову стал орден Ленина.

Послесловие к подвигу

75 лет назад Красная армия освободила нашу страну от захватчиков. Война переместилась на Запад. Отступая, гитлеровцы уничтожали железные дороги, минировали подступы к ним. Но бригады лунинцев справились и с этой преградой. Они были машинистами обороны и стали машинистами Победы.

И когда сегодня мы слышим, как пробегают по рельсам скорые поезда, как с мерным перестуком движутся длинные грузовые составы, пускай в нашей памяти оживают образы героев, переломивших ход Второй мировой войны, спасших Родину в схватке с расчётливым и фанатичным врагом. Это было выше человеческих сил, но они сдюжили.