Изюминка калининградского телевидения – это интеллектуальные программы цикла «Без дураков», которые ведутся по инициативе и с участием руководителя канала В.И. Шаронова. Положительное значение программ состоит в попытке «осовременить» христианскую апологетику, то есть показать насущность духовности в нашей жизни. Этому помогает эрудированность самого главы телевидения, имеющего учёную степень по философии, а также круг привлекаемых им экспертов, ведущим из которых является К. Иванов, питерский религиозный мыслитель. По-моему, правда, этим весьма глубоким программам недостаёт русизма, то есть нашей национальной привязки к обсуждаемым философским и культурным вопросам жизни России. История же показывает, что обобщённо-христианский подход не всегда продуктивен, а иногда, как в случае с оценкой Флорентийского собора 1439 г., и прямо невозможен. Впрочем, хорошее начало действительно интеллектуального телевидения положено. Будем рассчитывать на развитие лучших его сторон.

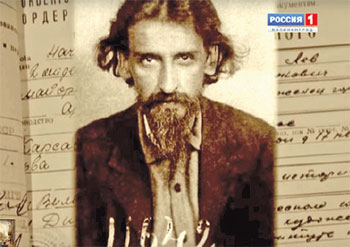

Интересен также проект В.И. Шаронова «Симфоническая личность». После просмотра первого фильма цикла о русском мыслителе Льве Платоновиче Карсавине (1882–1952) подумалось было о блине комом из-за чрезмерного, как показалось, внимания к интимной стороне жизни философа. Однако позже, особенно после выхода в свет четвёртой картины, стало понятно, что ригоризм неуместен. Зритель получил настоящую пищу для размышлений, в том числе о предыстории современных проблем России. Что же до истины, то она всегда трудно постижима. С чем же можно согласиться и над чем задуматься?

Во-первых, симфоническая личность – это понятие Карсавина о «всеедино» спаянных феноменах народности, государственности и культуры. Оно введено им в мыслительный оборот, чтобы укрепить русскую традицию органического подхода к пониманию отечественной истории и «сути времени», отвергнув механический либерально-западнический социологизм с его космополитически-прогрессистским «общечеловеческим» воззрением. Так Карсавин развил идею «соборности» славянофилов. Во-вторых, симфоническая личность – это верное описание и его собственной многогранности, совокупившей в себе русский дерзновенный порыв к правде (истине и справедливости), верность Отечеству, жертвенное ему служение, возрожденческий масштаб личности, которой «внятно всё».

Точным и ёмким названием цикла В.И. Шаронов попал в десятку, хотя всеединому «русскому симфонизму» своего героя, сказавшего новое и верное слово о природе Русской революции, должного внимания пока не уделил, в основном сосредоточившись на втором смысле феномена – микрокосме гениальной личности самого Карсавина. Уверен, что наш талантливый специалист, учёный-философ, имеющий богатый режиссёрский и организаторский опыт, сумеет в будущем восполнить пробел. Возможно, передохнув, В.И. Шаронов решит завершить цикл пятой серией, которая могла бы быть названа «Русизм Карсавина». В ней в числе прочего мог бы быть рассмотрен весьма актуальный в исследовательском плане «русско-еврейский» вопрос, волновавший как предшественников, так и продолжателей философа. Применительно к Карсавину его бы можно сформулировать так: каким он полагал ход возрождения симфонической личности России и почему осудил российское «ассимилированное еврейство»?

Сказанное не упрёк, а пожелание, по сути, скопированное из интернет-форума с благодарными отзывами Шаронову. Судить следует за сделанное, а оно доброе. Перед нами и сериал о наших современниках, духовно разбуженных Карсавиным: А.А. Ванееве (внуке любимого В.И. Лениным рабочего-марксиста (!), философе К. Иванове, самом авторе фильма. В.И. Шаронов много потрудился и сумел найти могилу философа на погосте бывшего северного лагеря, выполняя пожелание А.А. Ванеева, которого умирающий Карсавин сделал своим душеприказчиком.

Автором проделана большая работа в России, Литве, дальнем зарубежье по сбору документальных материалов к фильму. К соавторству были привлечены десятки очевидцев, в том числе бывшие «политические»: А. Арцыбушев, С. Герасимов, монсеньор Альфонсас Сваринскас (Литва); затем – наши и зарубежные исследователи и биографы Р. Вахитов, Б. Гензялис (Литва), А. Ковтун (Литва), А.П. Козырев, Ф. Лесур (Франция), С.В. Полякова, С.С. Хоружий и другие. Многие участники проекта представили ценные материалы, как дети А.А. Ванеева Елена и Лев, монахиня Феодора (Джорданвиль) и другие.

Хорошо продумано музыкальное и документальное сопровождение картин общей длительностью более трёх часов. Русские и западные сюжеты сопровождаются уместной музыкой М. Носырева (бывшего заключённого), С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского, Д. Шостаковича, И. Баха, Р. Вагнера и др. Описываемая эпоха 1920–1950-х гг. отображена отрывками из тогдашних фильмов, документов, выдержек из значимых текстов. Видеоряд пригодится исследователям. Можно остановить изображение и записать важную мысль философа или другое свидетельство. Ценность представляют найденные кадры документального фильма 1946 г., запечатлевшие фрагмент экскурсии, которую вёл Л.П. Карсавин – директор Вильнюсского художественного музея.

За основу повествования взята биография Карсавина. Рассматривается его евразийство – участие в политическом сообществе, искавшем «третий путь», противостоя как западникам, либералам и радикалам, так и большевикам. Фильм начинается «интимно». Мыслитель в годы революционного перелома был захвачен сильным чувством к своей петербургской студентке Е.Ч. Скржинской. Этот «стержневой» сюжет дан в первом фильме, вновь повторяясь и в дальнейшем. Конспективно прослеживаются основные этапы творчества Карсавина: студент-медиевист историко-филологического факультета; любимый ученик профессора В.И. Гревса; защита в предреволюционные годы двух диссертаций, посвящённых средневековой религиозности Запада. Духовное первоначало Карсавина – православие. В 1922 г. его высылают из Советской России в составе большой группы интеллектуалов-«контрреволюционеров». Наиболее подробно прослежен берлинский, парижский и литовский периоды жизни мыслителя в 1922–1949 гг. В последней картине говорится о лагерном заключении философа в Абези за участие в евразийском движении.

Бесспорно, сильнейшая сторона сериала – это верное отображение христоцентричности мыслителя, чьё творчество значимо для религиозной апологетики наших дней. До зрителя донесён капитальный факт искреннего исповедания веры философом, продолжившим линию отечественного духовного любомудрия. Кстати сказать (об этом говорится в фильме), мать мыслителя Анна Иосифовна была из рода Хомяковых, приходясь племянницей богослову-славянофилу. Сериал показывает русского сократика и платоника, одушевлённого христианским идеалом, понимание правды которого лишь усиливалось трагизмом времени. Карсавин, отец семейства, в самый разгар революции и не думал приспосабливаться к воинствующему безбожию, которое воспринимал как новую религию, которая должна быть изжита.

Во второй половине 1920-х годов он переселяется в литовский Каунас, куда его приглашают как историка, знатока латинских древностей. Академические круги Литвы не без труда преодолели первоначальное сопротивлене клира, знавшего о Карсавине – критике папства. Лев Платонович стремился не только к высокому жалованию ведущего профессора. В бывшем российском Ковно, где действовал православный приход, он был почти на родине. Русский патриотизм, как узнаёт зритель, был наряду с искренней религиозностью мыслителя главнейшим движителем его воли. Сообщается, что Карсавин в момент вступления наших войск в Вильнюс, где он с 1939 года преподавал, встречал их хлебом-солью. После же окончания Великой Отечественной войны Лев Платонович совершил поездку в столицу. Придя на Красную площадь, он опустился на колени и поцеловал землю.

Об этих трогательных событиях говорится в четвёртом фильме цикла, где до крещендо доходит линия повествования о жизненной драме Карсавина и его победе над смертью. В.И. Шаронов как объективный исследователь это показывает, хотя сам считает патриотизм Карсавина «наивным», поскольку он обернулся для его семьи «настоящей катастрофой» (в 1948 г. была осуждена его дочь Ирина, а позднее и он сам на десять лет). Не все собеседники автора фильма согласны с таким выводом. Бывший заключённый в Абези В.К. Герасимов свидетельствовал, что Карсавин сознательно «решил пожертвовать собою ради народа России»; был твёрд, но вёл себя «не вызывающе». Думаю, что он был конгениален Сократу, зная, что всё земное кратковременно, являясь испытанием веры во имя вечного спасения себя посреди своего народа.

Современная история подтвердила обоснованность надежд мыслителя на историческую альтернативу западнистскому модерну. Не его вина, что мы пока не сумели воплотить в жизнь действительные возможности русско-российского возрождения. Сама динамика и направление процесса были им указаны верно. Суровые испытания новой Великой «германской войной» действительно заставили лучших представителей большевизма противоречиво возвращаться к русизму. Красный царь Сталин на кремлёвском приёме 1945 г., посвящённом Победе над Германией, твёрдо сказал, что русские – это «главный народ» с уникально ценными качествами, благодаря которым и достигнут мировой триумф (кстати, Илья Эренбург, не ожидавший услышать похвалу русским, безутешно плакал).

Обрусение власти выразилось в появлении целого слоя новой политической великорусской элиты во главе с Н.А. Вознесенским, А.А. Кузнецовым, М.И. Родионовым и другими. Национальной трагедией стал разгром этой «русской партии» с расстрелом большинства верхов нового слоя национальных политиков. Видим, что Карсавин совершенно точно определил «первоэлементы» современной политики, возрождая дух народности. Только в наше время, очевидно, «дозревают» предпосылки для воплощения в жизнь прогностики Карсавина о чаемом рождении православной политики и государственности.

Польза от фильма, толкающего к размышлениям, велика. В.И. Шаронов воздвиг заслуженный монумент нашему гениальному мыслителю. Спасибо за это!