Но была в ту пору и другая Россия, на чужбине, – эмигранты, изгнанники, «классовые враги». Большей частью эти люди, именитые и простые, старые и молодые, и в годы войны оставались противниками советского строя. Но их истерзанные сердца были с «вечной родиной». Русская эмиграция тогда с честью исполнила патриотический долг (хотя, к сожалению, были и редкие явления иного порядка). Эмигранты сражались в партизанских отрядах, участвовали в движении Сопротивления, помогали советским военнопленным. Силой духа и творчества способствовали победе.

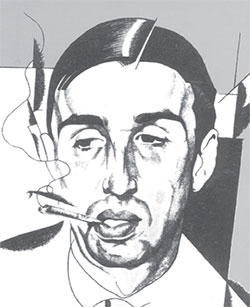

Дневниковая запись Ивана Бунина, март 1945 года: «Пишу под радио из Москвы – под «советский гимн». Только что говорили Лондон и Америка о нынешнем дне как об историческом – «о последней битве с Германией», о громадном наступлении на неё… О решительном последнем шаге к победе. Помоги, Бог!» И подобных свидетельств (как они жили тогда, чем жили) множество. В том числе поэтических. Порой дерзко-несговорчивых и неправедных в самом существенном. Тому пример – стихотворение Владимира Набокова, написанное в Америке в 1944 году:

Каким бы полотном батальным ни являлась

советская сусальнейшая Русь,

какой бы жалостью душа ни наполнялась,

не поклонюсь, не примирюсь

со всею мерзостью, жестокостью и скукой

немого рабства – нет, о, нет,

ещё я духом жив, ещё не сыт разлукой,

увольте, я ещё поэт.

Ярко, искренне, но сколько гордыни и снобической спеси, неуместной пред лицом того, что происходило в родной стране...

А вот что писал в своей замечательной книге «На французской земле» (она посвящена участию в движении Сопротивления русских и советских людей) Гайто Газданов: «Они были самыми разными по происхождению: офицеры, моряки, люди, принадлежавшие к русской аристократии. Они прожили десятки лет вне родины, о которой имели теперь самое приблизительное представление; но оказалось, что национальное чувство было в них сильнее всего, и ради него они были готовы жертвовать собой, не ожидая от этого ни награды, ни даже признательности. Между ними и советскими людьми не было ничего общего – кроме этого, самого сильного ощущения: и те и другие родились и выросли в России. И вот за то, что, казалось, должно было представляться эмигрантам как какой-то исторический мираж, за это непередаваемое и неумирающее видение своей родины они тоже шли на риск Бухенвальда или расстрела». Такова природа таинственного единения русских людей, «взаимное пожатие руки» (слова Г. Иванова).

В 1982 году, почти через четверть века после кончины Георгия Владимировича Иванова (1894–1958), в третьем номере эмигрантского журнала «Континент», тогда выходившего в Париже, были напечатаны три неизвестных стихотворения поэта. И среди них – «На взятие Берлина русскими». В предисловии к публикации друг Иванова, парижский литератор и журналист Кирилл Померанцев рассказал: «На взятие Берлина русскими» было написано в мае 1945 года и записано мною после того, как Георгий Иванов мне его прочитал. Стихотворение отражает иллюзии относительно наступившего тождества СССР и России, которые у Г. Иванова были весьма кратковременны (как показывают другие его стихи). Вероятно, поэтому он даже не послал это стихотворение ни в один журнал».

Действительно, для «стопроцентного белогвардейца», как называл себя поэт (и таким оставался до конца дней), вещь эта поразительна и странна. Он был твёрд и последователен в своих политических убеждениях, бескомпромиссных по отношению к большевизму и советской власти («силуэты чёрных всадников с красным знаменем позора», «Россия тридцать лет живёт в тюрьме… и лишь на Колыме и Соловках Россия та, что будет жить в веках», «и ничему не возродиться ни под серпом, ни под орлом»). Эйфория нашей победы, захлестнувшая русскую эмиграцию, не затронула Иванова. Малейших уступок деспотии он не прощал даже таким близким людям, как Бунин и Г. Адамович. Писал об этом, не заботясь о собственной репутации и последствиях:

Я за войну, за интервенцию,

Я за царя, хоть мертвеца.

Российскую интеллигенцию

Я презираю до конца.

Всё так, всё верно, но «На взятие Берлина русскими» столь значительно, прекрасно-возвышенно, высокоправдиво, что объяснить его иллюзиями или случайностью просто-напросто невозможно. «Орфический», как говорила Зинаида Гиппиус, дар Георгия Иванова позволял ему слышать, чувствовать, видеть и воплощать нечто, чему нет названия и для чего поэзия пришла в мир. И как в этой лирической пьесе звучны одическая поступь Державина («На взятие Измаила», «На победы в Италии», «На переход Альпийских гор»), гул великих строк Пушкина, Лермонтова, Блока!

Неумолимое время отнимало у поэта год за годом. Но всё явственней для него становились грандиозные образы родины, русского солдата и великой победы в мае 1945 года:

Над облаками и веками

Бессмертной музыки хвала –

Россия русскими руками

Себя спасла и мир спасла.

Сияет солнце, вьётся знамя,

И те же вещие слова:

«Ребята, не Москва ль за нами?»

Нет, много больше, чем Москва!

Владимир СМИРНОВ