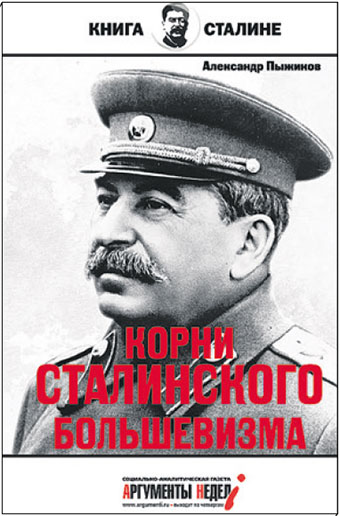

Александр Пыжиков. Корни сталинского большевизма. - М.: ИД «Аргументы недели», 2016, - 384 с. - (Книга о Сталине), 1200 экз.

Сформированные по окончании «большого террора» Центральный комитет и Совнарком сегодня основательно изучены. Историк Александр Пыжиков попытался посмотреть на них с конфессиональной стороны, чего ранее никогда не делалось. Тщательное знакомство с биографиями новой номенклатуры позволяет утверждать: большинство сталинских выдвиженцев являлись не просто этническими русскими, а выходцами из старообрядческой среды.

Биография Георгия Маленкова, известного советского деятеля, взошедшего на большевистский олимп на волне репрессий, необычайно интересна. Его предки по отцовской линии приехали в Россию из Македонии и осели в Оренбуржье, за военную службу получили российское дворянство. Отец Маленкова служил по железнодорожному ведомству. Казалось бы, ни о каком староверии здесь говорить не приходится, однако судьба делает неожиданный поворот: родитель одного из будущих руководителей партии и государства женится на оренбургской мещанке Анастасии Шемякиной, дочери кузнеца. Родственники жениха выступили против этого брака, и тот порвал с ними всяческие отношения. Конфликт произошёл именно потому, что Шемякины были староверами.

Дворянство покойного отца помогло Маленкову попасть в гимназию, где он стал одним из лучших учеников. Женитьба на Валерии Голубцовой из семьи с богатыми революционными традициями открыла ему дорогу в партаппарат. Кроме того, он получил образование в Высшем техническом училище им. Баумана. В процессе борьбы со сторонниками Бухарина молодого человека заметил Сталин.

Вождь стремился окружать себя не просто молодыми и образованными, но упорными и энергичными кадрами; такими качествами в силу ментальных особенностей обладали прежде всего выходцы из староверия. Постепенно продвигаясь по службе, они приобретали необходимую компетенцию и реальный управленческий опыт. Типичным представителем этой когорты был нарком финансов СССР Арсений Зверев (1900–1969), уроженец Клинского уезда Московской губернии. Трудовой путь он начал подростком на Высоковской текстильной фабрике. Подавляющее большинство в этом четырёхтысячном коллективе составляли приверженцы федосеевского согласия. Зверев вспоминал, что его отец «чуть ли не в глаза смеялся над лицами духовного сословия», которых в этой среде называли не иначе, как «жеребячьей породой». До 1918 года Зверев успел поработать и в Москве, на знаменитой Трёхгорной мануфактуре, куда устроился через своих земляков-единоверцев. Окончил Московский финансово-экономический институт. Стал сначала заместителем наркома финансов, а с января 1938-го возглавил наркомат. В качестве наркома, а затем министра финансов СССР пользовался большим авторитетом в правительстве.

Николай Булганин (1895–1975) был потомственным нижегородским старовером. К старообрядчеству принадлежал его прадед; затем семья, в середине ХIХ века спасаясь от гонений, перешла в единоверие. Но уже отец Булганина, мещанин города Семёнова, относится к беглопоповцам и служит приказчиком у купца Н.А. Бугрова – покровителя этого согласия. Булганин прошёл путь от ученика электротехника до директора московского завода «МЭЛЗ». С 1931 по 1937 год он – председатель Моссовета, а затем выдвигается председателем СНК РСФСР. С сентября 1938-го – заместитель председателя СНК СССР.

Ещё один нижегородец, вошедший в правительство перед войной в качестве наркома тяжёлого машиностроения, – Николай Казаков (1900–1970), тоже выходец из местного староверия. Казаков родился в семье рабочего, трудиться начал на Нижегородском заводе «Красное Сормово». Учился в Ленинградском индустриальном институте, на производстве прошёл все ступеньки до поста директора Ижорского завода, после чего был назначен наркомом тяжёлого машиностроения СССР.

Схожий путь прошёл Дмитрий Устинов (1908–1984). Его родители жили в селе Мокша Самарской губернии, типичном для тех краёв местечке, населённом беспоповцами. Женой Устинова стала Таисия Брыкалова – потомственная ткачиха с окраины города Шуи (традиционно старообрядческого места). Учился он в Ивановском политехническом институте и в Ленинградском военно-механическом. Устинов был назначен директором завода «Большевик» (бывший Обуховский) и затем – в 33-летнем возрасте – наркомом вооружения СССР.

Деятели с подобными биографиями преобладали в сталинском призыве...

Уроженцами Соликамского уезда Пермской губернии были И.Г. Кабанов (1898–1972) и И.И. Малышев (1904–1973). Их родные посёлки Усолье и Майкор располагались в центре часовенного старообрядческого согласия на Урале. Кабанов перед войной стал наркомом пищевой промышленности СССР, а Малышев возглавил геологическую отрасль страны.

А.П. Завенягин (1901–1956) родился в семье паровозного мастера из Тульской губернии. Деда Завенягина за благообразный вид и знание Священного Писания часто сравнивали с протопопом Аввакумом. По окончании Горной академии Завенягин был директором ряда предприятий, в том числе знаменитой Магнитки и Норильского горно-металлургического комбината. Назначен первым заместителем наркома тяжёлой промышленности СССР.

Но вот что удивительно: сегодня не признаётся именно «русскость» этих видных организаторов советской индустрии. И дело не в том, что никто и никогда не учитывал их староверческое происхождение. Дело в другом: современная историография настойчиво выставляет их ненавистниками всего русского. Получается, что сталинские выдвиженцы во главе с Маленковым, имеющие староверческие (то есть самые что ни на есть русские) корни, боролись против национального проекта. А этот национальный проект продвигала так называемая ленинградская группа. Чтобы доказать абсурдность данной идеи, проведём небольшую конфессиональную экспертизу.

Этот клан в партийно-советской номенклатуре также начал формироваться сразу по завершении «Большого террора». Его лидером стал Андрей Жданов – также один из новых сталинских фаворитов. Напомним, его отец окончил духовную семинарию, преподавал в Московской духовной академии; мать была дочерью П.И. Горского – ректора этого учебного заведения (то есть А.А. Жданов – внук известного главы МДА). Этот большевистский деятель любил шутить по поводу своего церковного происхождения: «пол-Синода – Горские». Находясь на высоком посту секретаря ЦК ВКП(б), Жданов проявлял благосклонность к церкви, готовил торжества в честь 500-летия автокефалии РПЦ в 1948 году. В свете всего сказанного конфессиональное происхождение Жданова не вызывает сомнений. Другие члены «ленинградской группы» в подавляющем большинстве по рождению также являлись никонианами. (Да и никакими ленинградцами они – за редким исключением – не были, так что данное название достаточно условно.)

Н.А. Вознесенский (1903–1950) – из никонианского села Тульской губернии; отец – служащий лесной конторы. Сам Николай Вознесенский начинал отнюдь не на промышленном предприятии, а в тульском комсомоле, потом оказался на руководящей работе в Ленинграде, затем в СНК СССР.

К «ленинградской группе» относят также М.И. Родионова (1907–1950) – протеже Жданова из Горьковской области. Он родился в старообрядческом Макарьевском уезде, но, по информации нижегородских архивистов, его родное село Растутино не старообрядческое. Родионов дорос до первого секретаря Горьковского обкома, а затем возглавил СНК РСФСР. Его замом по Совнаркому, председателем Госплана РСФСР был М.В. Басов (1902–1950) из крестьян Новгородской губернии; работал секретарём Ленинградского горкома.

Таким образом, «ленинградцы» во власти – это группа выходцев из никонианской среды. Знаменательно, что противостояние в большевистских верхах разворачивается между ними и так называемой староверческой партией, возглавляемой Г.М. Маленковым. После устранения инородческого фактора именно это противостояние определяет политический расклад. Удивительная запрограммированность отечественной истории: соперничество выходцев из двух ветвей православия воспроизвелось уже вне религиозного контекста, в совершенно другой идеологической проекции! Под этим знаком прошло целое десятилетие, с 1939 по 1949 год. Борьба шла с переменным успехом, поскольку Сталин благоволил то к одним, то к другим.

В 1946 году удача оказалась на стороне «ленинградцев»: они смогли добиться ущемления Маленкова. В мае 1946-го он лишился поста секретаря ЦК и был выведен из состава секретариата Центрального комитета. На него как куратора авиационной промышленности возлагалась ответственность за недоработки в отрасли (выпуск и приёмка недоброкачественных самолётов). Жданов становится практически первым заместителем Сталина. Как отмечал позже Молотов, «Сталин Жданова больше всех ценил».

Масштабным делом «ленинградской группы» явилась подготовка новой программы ВКП(б). Её отличала социальная ориентированность; среди задач назывались усиление отраслей, производящих предметы народного потребления (особое внимание уделялось массовому производству автомобилей), ликвидация жилищной нужды (каждому трудящемуся – отдельную комнату). Развивались идеи перерастания диктатуры пролетариата в общенародное государство. Не был обойдён и принцип выборности руководителей, который обсуждался ещё в преддверии принятия Конституции 1936 года. Программу предполагалось принять на ХIХ съезде, в начале 1948 года. Однако маятник качнулся в другую сторону. С июля 1948 года Маленков после опроса членов ЦК ВКП(б) возвращается в секретариат и вновь избирается секретарём ЦК, а Жданов, напротив, отправляется в вынужденный отпуск сроком на два месяца (из отпуска он уже не возвратился, скончавшись на Валдае). Маленков и его сторонники стремительно восстанавливают своё положение и начинают давление на членов обезглавленной группы. В начале 1949 года они были смещены с важных постов и вскоре арестованы. Расправа над ними стала трагической страницей советской послевоенной истории.

Сегодня симпатии исследователей целиком на стороне «ленинградской группы». Считается, что она питалась «соками робко возрождавшегося после войны российского самосознания и, так безжалостно обрубленная с древа национальной государственности, могла бы в перспективе стать для страны весьма плодоносной». Перед нами всё тот же стереотип: пробивавшим себе дорогу русским силам противостоят некие антирусские силы из окружения вождя. Мол, теперь, после войны, они нанесли непоправимый удар по национальным кадрам. И кто же выиграл от этой развязки? Да те якобы «антирусские» элементы, кто в первую очередь олицетворял индустриальное могущество СССР, кто не жалея сил укреплял обороноспособность страны. Укреплял потому, что она всегда оставалась родиной для них и их предков. Заметим: внимание к староверческим корням важно не только с научной, но и с политической точки зрения: благодаря этому складывается, по сути, новое понимание того, откуда следует вести свою родословную современным патриотам России.

И далеко не случайно в послевоенных условиях, когда СССР приобрёл статус «сверхдержавы», Сталин встал на сторону именно «староверческих кадров». Их индустриально-оборонная состоятельность оказалась более востребованной, чем пропаганда с агитацией, подготовка красивых программ, составление правильных планов и т.д. Кроме того, было бы несправедливо изображать лидеров «ленинградцев» невинными жертвами. Хорошо известно, сколько неприятностей доставил Жданов советской творческой интеллигенции, организуя целенаправленную травлю лучших её представителей. Вознесенский отличался редкостным высокомерием, что отмечал даже Сталин. К тому же «ленинградцы» погрязли в семейственности: дочь Кузнецова вышла замуж за сына А.И. Микояна, жёны Вознесенского и Косыгина состояли в родстве. Родной брат Вознесенского стал министром просвещения РСФСР. Сам Жданов двигал наверх брата своей жены А.С. Щербакова, дотащив его ни много ни мало до первого секретаря Московской парторганизации. Пристроил своего сына на руководящую должность в Отдел науки ЦК ВКП(б), под крыло Кузнецова.

Выходцы из староверия демонстрировали в этом смысле гораздо большую сдержанность. Максимум, что можно выявить, – это случаи бытового характера. Например, нарком Д.Ф. Устинов в апреле 1948 года требовал оставить старую квартиру, с которой он съезжал, за тёщей, до этого всё время проживавшей с ним. Что-то подсказывает: если бы деятели «ленинградской группы» вышли победителями и заполучили после смерти Сталина бразды правления страной, они развернулись бы во всю семейно-родственную прыть. Но эта миссия выпала не им, а другим кадрам.