С чего для нас, пассажиров, начинается железнодорожная поездка? Да, безусловно, с вокзала. Но ни одно путешествие не обойдётся без вагонов. Чаще всего именно с ними связаны наши воспоминания о дороге. А потому – поговорим об истории отечественного вагоностроения, о его приоритетах и знаменательных вехах.

Начальная пора

Истоки вагоностроения в России уходят в глубины XVIII века, когда началось производство первых вагонеток для промышленности. Настоящий же расцвет отрасли начался только после запуска железной дороги из Санкт-Петербурга в Москву.

Выпуск вагонов наладили на государственном (казённом) Александровском литейно-механическом заводе в Санкт-Петербурге. Это предприятие, расположенное на берегу Невы, передали из Департамента горных и соляных дел Министерства финансов Главному управлению путей сообщения. Отечественных специалистов для производства новой продукции ему катастрофически не хватало: для Царскосельской железной дороги вагоны закупались в Европе, в России их только ремонтировали и иногда перестраивали. Поэтому для организации сборки российских вагонов пригласили американских инженеров. Контракт с заморскими специалистами предусматривал перестройку и оснащение завода новыми машинами, станками и инструментом, а также строительство 162 паровозов и 2720 вагонов. Кроме того, они должны были подготовить инженеров, которые могли бы прийти им на смену. Наёмным спецам удалось справиться с задачей.

Поначалу завод выпускал только пассажирские вагоны. Только в 1859 году александровцы освоили производство открытых вагонов для перевозки экипажей, карет, военных санитарных фургонов, походных кухонь, артиллерийских двуколок. По особому заказу и проекту был построен вагон для перевозки пороха и прочих взрывчатых веществ. Его кузов изнутри обшили войлоком и цинковыми листами на медных гвоздях.

Первый расцвет

С годами отечественные конструкторы не только перенимали иностранные технологии, но и совершали открытия. Например, первые изотермические вагоны с ледяным охлаждением (вагоны-ледники) появились именно в России – в 1862 году, даже раньше, чем в США. Это стало важным достижением инженерной мысли. Появлялись новые предприятия, у каждого из которых имелись заметные достижения: Ковровские мастерские Московско-Нижегородской дороги и мастерские Юго-Западных железных дорог, машиностроительный завод Виллиамса и Бухтеева в Москве, прославившийся строительством грузовых вагонов. В 1872 году Ковровские мастерские и мастерские Грязе-Царицынской железной дороги начали выпускать первые отечественные цистерны – для перевозки нефти и спирта.

Путешествовать по России нужно с комфортом, соответственно, железным дорогам требовалось его обеспечить. И многое в этом смысле зависело как раз от вагоностроителей. С 1863 года пассажирские вагоны стали оборудовать туалетами и умывальниками, а также печами сухого отопления. Ковровские мастера первыми в мире разработали в железнодорожных вагонах водяное отопление.

К концу 1870-х ввоз вагонов из-за рубежа прекратился – за редким исключением. География же вагоностроительных предприятий продолжала расти. К началу ХХ века открылись новые заводы в Петербурге, Мытищах, Харькове, Сормове, Коломне. При этом государственным был только первый – Александровский завод, который к тому времени уже являлся бесспорным лидером отрасли.

В годы индустриализации

Первая мировая война, перешедшая в Гражданскую, сильно ударила по экономике. Однако в новых условиях вагоностроение быстро возрождалось. Настоящий расцвет его начался в годы первой пятилетки – параллельно с индустриализацией страны. Именно тогда появилась директива: «Форсировать переход на постройку стандартных, унифицированных вагонов, с широким применением стального литья и штампованных частей, а также электросварки. Провести испытания сварных конструкций». Новации внедрялись в массовое производство. В 1928 году в СССР начали строить электропоезда с цельнометаллическими вагонами для электрифицированных пригородных железных дорог, коих с годами становилось всё больше.

В 1936 году вступил в строй крупнейший завод по производству грузовых вагонов – Уральский вагоностроительный, который и в наше время остаётся ведущим предприятием отрасли. На этом предприятии быстро освоили выпуск нескольких новых моделей грузовых вагонов, необходимых для промышленности, в том числе – для оборонных заказов, бывших во второй половине 1930-х под особым вниманием, вполне обоснованным, ведь кое-где уже звучали залпы большой войны.

За массовостью не забывали и о комфорте. Мягкий спальный вагон, построенный на Ленинградском вагоностроительном заводе, получил Гран-при на Всемирной промышленной выставке в Париже в 1937 году. И вполне заслуженно.

Война и мир

Накануне Великой Отечественной грузовой вагонный парк нашей страны являлся самым молодым и мощным в мире, причём более трети вагонов было оборудовано автосцепкой. В годы войны он почти не пополнялся – заводы работали исключительно для фронта, до поры до времени забыв о традиционной продукции. Правда, мастерам удалось переоборудовать вагоны, используемые для эвакуации промышленных предприятий, увеличив их грузоподъёмность в полтора-два раза. Те составы, позволившие перебросить важнейшие заводы на восток страны, подальше от линии фронта, во многом спасли нашу промышленность. Кроме того, на основе старых вагонов создавались санитарные поезда и бронепоезда. Ну а настоящее возрождение вагоностроительных заводов началось после окончания войны. За десять лет – к 1955 году – отрасль удалось серьёзно модернизировать.

В вагоне шаркают и шамкают

и просят шумно к шалашу.

Слегка пошатывает шахматы,

а я тихонечко пишу…

Наверное, эти строки Евгения Евтушенко даже не нуждаются в комментариях…

Среди ведущих предприятий, выпускавших в Советском Союзе пассажирские вагоны, – Калининский вагоностроительный завод имени М.И. Калинина, Рижский вагоностроительный завод, выпускавший электропоезда, Ленинградский вагоностроительный завод имени И.Е. Егорова. Во всех вагонах широкой колеи с середины ХХ века использовалась автосцепка. Работу конструкторов координировал Всесоюзный научно-исследовательский институт вагоностроения, готовивший для производственников новые технологии.

Традиции, заложенные предшественниками, продолжаются и в наше время. Может быть иначе? Железные дороги – явление, принадлежащее не только прошлому и настоящему дню, но и будущему. И даже в большей степени именно будущему.

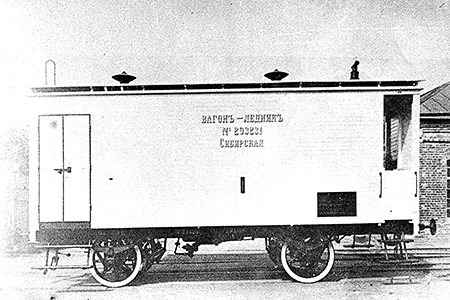

Вагон-ледник обслуживал железные дороги в России в 1910–1915 годах. / Галина Киселёва / РИА новости