Проблемы рабочих никому не интересны?

В современной России слово «рабочий» приобрело ироничный смысл, как бы в отместку за советские времена, когда пролетария называли гегемоном. Рабочий человек действительно имел в те годы голос, к которому прислушивались на всех уровнях власти.

Рабселькор на страже

Это я знаю намного лучше других, так как, будучи столяром, одновременно был и рабочим корреспондентом. Когда в одной из центральных газет появилась моя заметка о заводских проблемах и факты подтвердились, статью разбирали на партийном собрании, сделали выговор мастерам и начальникам цехов, а начальника смены даже понизили в должности. Вроде бы пострадал и я – несколько человек, в основном из руководства, отозвали свои рекомендации, которые давали мне для вступления в партию. Но попробовали бы в то время за эту статью меня как-то наказать, растоптать, уволить.

Работник был защищён законами и имел право говорить правду на самом высоком уровне. Кроме тормозов по вступлению в партию, я других неприятностей не почувствовал, мне как студенту вечернего отделения института даже дали возможность работать только в дневную смену. Я продолжал редактировать заводскую стенгазету, где много появлялось критических заметок. Редколлегию избирали на общем собрании, и её состав нельзя было изменить по воли руководства. В те времена в трудовых коллективах почти не было подпевал начальству, если появлялись такие угодники, им сразу затыкали рот. И не только на собраниях, стыдили в раздевалке, на перекурах. В трудовых коллективах была настоящая демократия.

Сейчас масса банкротств по вине собственников предприятий, работникам месяцами не платят зарплату, а в газетах сплошные абстрактные рассуждения. Никаких адресов, никаких действий. Помню, в советские времена наш директор завода поехал в главк, чтобы добиться модернизации предприятия. Начальник главка не стал его слушать и выставил за дверь. Я написал об этом в «Московскую правду». Только газета вышла, а у нашей проходной уже несколько машин. Приехали из ЦК, горкома, из министерства. И уволили начальника главка. Попробовал бы сейчас работник покритиковать начальство с помощью печати. А тогда рабселькоров в стране были тысячи, это была своеобразная власть, соучастие рабочего человека в управлении государством.

Мели, Емеля

Конец восьмидесятых считается началом расцвета гласности. Пресса прямо-таки взорвалась критическими статьями, но по ним не принимали никаких решений, не делали выводов. А получившие свободу директора предприятий под шумок стали создавать кооперативы, прятать деньги, урезать зарплаты, приватизировать предприятия в собственных, личных, интересах.

В районной газете города Кимры, тогда ещё Калининской области, рабкор Александр Царёв опубликовал злую статью «Перестройка, но…». Без прикрас рассказал о порядках на фабрике и в городе. После этого утром в цех, где работал Царёв, буквально влетели директор фабрики, начальники цехов, парторг, председатель профкома и предложили, а вернее потребовали, чтобы Царёв написал заявление об увольнении. Рабочие фабрики уже читали статью, каждый готов был подписаться под ней, а тут на глазах у всех устроена была разборка с автором. Мигом остановили станки и взяли под свою защиту рабкора. После этого штурма директор сбежал из города, ушла в отпуск начальник цеха, исчез куда-то старший мастер.

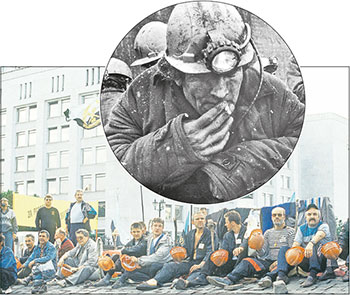

В июне 1989 года в Междуреченске 77 горняков шахты им. Шевякова после окончания смены отказались переодеваться и в робах, чумазые вышли на городскую площадь на митинг. Причиной протеста стало ухудшение снабжения продовольственными и промышленными товарами, недостаточное соблюдение техники безопасности и так далее. Либералы сейчас высмеивают шахтёров – мелочные, мол, люди, забастовали, когда в душе не оказалось всего-навсего нескольких кусков мыла. А вы знаете, что значит кусок мыла для шахтёра?! Угольную пыль так быстро не отмоешь.

Похудевший шахтёрский тормозок, отсутствие мыла в душе, урезанная зарплата – руководители предприятий стали экономить на всём. В 1988 году я опубликовал в «Литературной газете» статью «Кто говорит от имени рабочих». В ответ на неё пришли мешки писем. В городе Ейске Краснодарского края на центральной площади электрик Владимир Осипов два часа читал мою статью через мегафон, появлялись новые прохожие и просили повторить статью заново.

В начале перестройки рабочее движение было более организовано, чем другие общественные объединения, в том числе и новые партии. Но постепенно у него стали перехватывать инициативу. Рабочие расчистили дорогу демократам и оказались больше не нужны. Я пытался наладить контакты с лидерами «Демократической России», от меня отмахивались, как от назойливой мухи. Для них демократия была, как пикник на природе, на который не стоит приглашать народ. Тем временем власть в стране брали более практичные люди, отодвигая от руля и кормушки самих демократов. Без связи с народом эти интеллигенты оказались сиротами.

Без права на труд

В 2004 году, в честь 15-летия забастовки шахтёров, инициативная группа нашла небольшие деньги на организацию съезда рабочих России. Попытались проанализировать, чем обернулась перестройка для трудового народа. Разыскали ремонтника станков Александра Садырина из города Шарья, который поднял на забастовку в поддержку шахтёров огромный коллектив деревообрабатывающего комбината. Талантливый организатор перебивался теперь временными заработками. Валерий Рейнер, классный специалист с высшим образованием, торговал газетами. Стал бродягой Александр Царёв с кимрской обувной фабрики, тот самый, который поднял рабочих на бунт против начальства. Рабочие лидеры получили по ваучеру и лишились права на труд.

Моя жена до последнего трудилась руководителем группы в институте «Теплопроект», Чубайс на прощание выделил по одной акции РАО «ЕЭС России» всем работникам института, в том числе и моей жене. Теперь наш почтовый ящик наполняется почтовыми переводами. Вот, например, только что вынули перевод на 2 рубля 49 копеек от АО «Драга». Но не все компании тратятся даже на переводы. Кузбасское открытое общество энергетики и электрификации, которое принадлежит кипрской компании, пригласило её саму приехать в Кемерово и получить дивиденды – 0,77 рубля...

Новый трудовой кодекс, за который голосовали демократические партии, напоминает правила поведения в тюремной камере. Забастовки стали невозможны. Перечить начальникам тоже опасно. Даже на завод теперь журналисту не попасть.

В Белгороде один из рабочих активистов провёл меня через пролом в заборе на территорию «Энергомаша». Бригада была особенно не загружена – отсутствовали какие-то детали. Я стал расспрашивать рабочих, как им теперь живётся. В ответ – молчание. Позднее рассказали о причинах – в присутствии некоторых работников откровенничать не рекомендуется. Через доносчиков администрация выявляла и избавлялась от неблагонадёжных.

В нулевые годы я побывал на многих предприятиях и везде видел затравленность и беззащитность работников, организованную слежку за ними. Это были новые рабовладельческие плантации. Зарплату сделали из двух частей – 30 процентов твёрдого оклада, остальное премии, в большей части не за ударный труд, а за хорошее поведение.

В последнее время в печати я вообще не вижу публикаций на рабочие темы. В начале 90-х мы, рабселькоры, решили создать Союз общественных корреспондентов. Около 400 человек было задействовано, организовано 65 корреспондентских пунктов. Но работать оказалось не то что трудно – опасно. Были две попытки устранения нашего корреспондента Николая Румянцева из Шушенского, был уволен с работы Анатолий Макаров из Красноуфимска, Юрию Ермолаеву из Нижнего Новгорода два раза поджигали дверь в квартире, в Самаре проломили голову Александру Белову.

Но настоящая беда пришла с другой стороны. Нас перестали печатать. Правда низов оказалась не нужна. Жизнь простого человека исчезла из всех изданий. Убрали с газетных полос, с экранов телевизоров судьбы рабочих, пенсионеров, бюджетников. Союз общественных корреспондентов из-за невостребованности перестал существовать. А ведь рабселькоры были мощной силой для защиты трудовых прав. Теперь работнику, чтобы выжить, удержаться на рабочем месте, приходится унижаться, угождать начальству, даже предавать своих коллег.

В начале перестройки много говорили о свободе, независимом человеке, а после стали выращивать популяцию холуёв и рабов. Разве такие люди способны поднять страну?

Альберт Сперанский,

председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»

P.S. По данным Росстата, к 1 октября суммарная задолженность по заработной плате в России составила 3,38 млрд. руб. Количество задержек зарплат в третьем квартале выросло по сравнению с началом года в три раза.