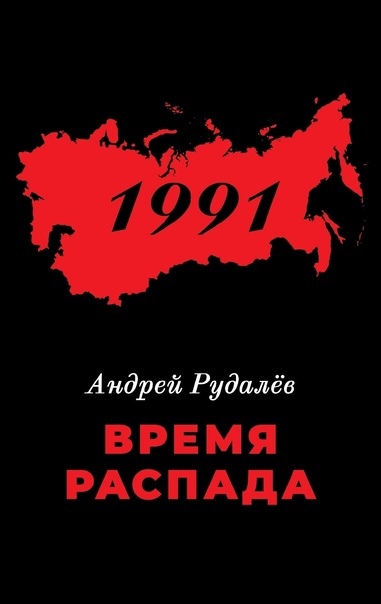

Андрей Рудалёв. Время распада. – Наша молодёжь, 2022. – 480 с.

Не раз приходилось слышать вот какое мнение: современная русская литература избегает прямого разговора о распаде СССР, его причинах и последствиях, предпочитая уходить в эскапизм или эзоповщину и уводя туда же читателя. После прочтения первой половины книги Андрея Рудалёва «Время распада» радуешься, что кто-то подобный разговор всё-таки затеял. Прочитав же книгу целиком, осознаёшь: нет, на самом деле написано, обдумано и проиллюстрировано многое. Но тексты – свидетельства распада страны разрозненны и внешне мало связаны друг с другом; видимо, время собирать камни пришло. А книга Рудалёва в этом смысле является даже не летописью распада, но попыткой тематической энциклопедии или каталогизации свидетельств.

Впрочем, обо всём по порядку.

Стилистически «Время распада» – полифоническая хроника, где автор дирижирует голосами других людей. Обыкновенно публицистическую полифонию используют для того, чтобы у читателя не оставалось сомнений в достоверности написанного и объективности пишущего. Так, к примеру, работает Светлана Алексиевич. Но у Рудалёва подход другой. В хоре свидетелей неравнодушных постоянно слышен и голос самого автора – горячий, сердитый. Автор сам становится героем собственной книги – но лишь одним из.

Язык автора «весомый, грубый и зримый». Что называется, решительный. У критика Василия Ширяева есть эссе о самой, пожалуй, известной книге Андрея Рудалёва – манифесте нового реализма «4 выстрела. Писатели нового тысячелетия». У этого эссе очень удачный подзаголовок: «Как философствовать моргенштерном». Не рэпером, конечно, – кистенём, палицей. Так и выходит. Рудалёв шипастым словом буквально бьёт – что грамматически, что фонетически. Прочитайте вслух, например, это предложение:

«Теперь печалиться о кончине Союза и пытаться строить планы о реставрации нет никакого смысла, иначе мы устроим себе какой-то зомби-апокалипсис или стилизованный кабак».

Ко всему прочему, в книге много прямой речи – от отточенного слога различных писателей до бодрого косноязычия политиков, самоуверенно возомнивших себя литераторами. Оттого разноголосие «Времени распада» отчасти напоминает какой-то Ноев ковчег. Или, скорее, Вавилонскую башню о двунадесяти языках.

Наконец, про структуру книги. Приглашающее к дискуссии вступление. Две основные части, которые друг от друга разделяют и хронология, и подход. В первой из них («Голоса распада») слово берут политики, общественные деятели и литературные классики. Во второй («Эхо распада») – современные писатели и их герои, а также сам автор. В конце будет, как водится, заключение – с горячим призывом к диалогу и осмыслению произошедшего. И постскриптум – краткая хроника событий 1991 года, его «биография».

Перестройка под пером Рудалёва читается как утрата страной и здорового реализма, и чувства реальности вообще. Из телевизора выглядывали Кашпировский и Чумак. Союз окутал морок самого постыдного мракобесия и мещанского реваншизма. Попсовики-затейники пели про еду, про пресловутые «кусочеки колбаски». Особенно зловещие тексты были у инфернально-легкомысленной группы «Мираж», но никто не обращал на это никакого внимания. При этом многие умные люди предчувствовали что-то недоброе. Шукшин, Бондарев, Распутин, Абрамов, философ Александр Зиновьев... Но, кажется, ничего поделать уже было нельзя. Как писал тот же Зиновьев, началась «оргия любования своими язвами».

Удивительно, но недавно преставившийся Михаил Горбачёв «продавал» доверчивым гражданам перестройку как... новую революцию! В 1987 году страна отметила 70 лет Октября и, вооружившись «новым мышлением» (с ударением на первый слог), бодро зашагала по направлению к пропасти. Мешали, правда, те, кто этого не хотел, – отщепенцев клеймили консерваторами и контрреволюционерами (sic!), а после люмпенами-совками, босяками, паразитами, от которых все беды. В общем, напрасными людьми. Этот удивительный социал-дарвинизм хорошо читается в текстах тогдашних политиков, таких как Шеварднадзе или Яковлев, – они, оказывается, тоже писали книги. Заклёванная перестроечными газетами Нина Андреева на этом фоне кажется человеком трогательным и человечным – или дело в подобранных цитатах?

Лозунги, императивы, эмоции, страсти... Политика давала установки обществу, заряжала людям их «житейскую воду». Кое-кто живёт теми представлениями и сейчас. Публицист Александр Терехов, чьё свидетельство приводит Рудалёв, писал в 1993 году удивительное: «Мне не завиден «пьяный промысел» антисталинистов, но слышать в несметный раз, восьмой год подряд своей только единственной жизни «Сталин, Сталин, Сталин» – мне просто скучно. И раз мне нельзя покинуть кинозал, единственное, я хотел бы знать: сколько ещё в этой тягомотине серий? Сколько ещё смотреть?» Удивителен здесь не только раскольничий стиль Терехова, но и осознание: прозорливым людям покаянно-разоблачительная риторика борцов за светлое демократическое будущее опостылела уже тогда, в 1993-м. С тех пор прошло чуть ли не тридцать лет и три года, а воз этой санта-барбары и ныне там. Фильмы про инфернальное НКВД, книги жанра «памяти памяти» о невинно репрессированной прабабушке (по роковому совпадению – партначальнице среднего звена), Сталин-Сталин-Сталин в устах, строках и кадрах... Для заряженных граждан других тем и проблем, видимо, не будет никогда. Эдуард Лимонов язвил про таких: «За свою отсидку готов он разрушить тюрьмы и всю страну». Добавим: чаще за мутную отсидку родственника, а то и просто из-за истерического самоподзавода на пустом месте и постном масле – достаточно было наслушаться, начитаться, надышаться. Кайся, очищайся, признавай коллективную вину.

Но подобное – морок, и Андрей Рудалёв убедительно это показывает.

Очень простая, в сущности, мысль: если в революции и Гражданской войне самое активное участие принимали народные массы, то всё, что случилось в раннем Советском Союзе (даже самое страшное), – было людьми в полной мере искуплено. Но перестройка и распад СССР – и нищета девяностых, разруха, межнациональные конфликты и далее по списку – были инспирированы элитами. И странно «перековавшимся партийцам» предъявлять обыкновенным людям претензии за «совковость» и «рабский менталитет». Вы и убили-с, да ещё и сокрушаетесь, что кто-то якобы помешал вам докрутить всё до конца.

При этом и Горбачёв, и Ельцин с его звериным чутьём предстают в книге далеко не злодеями. Обычные люди, не справившиеся с вызовами. Герои не того времени и не того места. Что поделать, если страна заряжена и заражена злой энергией? А за политиками спешат два духовных всадника распада – Солженицын и Сахаров. Первый у Рудалёва – почти ветхозаветный пророк. Человек страстный, пассионарий и художник-воин, разящий и чужих, и, увы, своих.

Второй – гонимый обличитель (кем? почём я знаю), заложник раз и навсегда избранного пути праведника. Тоже ведь не злодеи – да и люди талантливые.

А Советский Союз погиб. Последствия этого мы расхлёбываем до сих пор, но поначалу даже не рефлексировали. И даже танцевали на трупе страны.

Андрей Рудалёв, рассуждая о трагедии страны, всё-таки остаётся литературным критиком. Он пишет: «Литература в девяностые не смогла осмыслить реалии, так как существовал договор на лицемерие. Он требовал не осрамить завоевания демократии. Причина отсутствия пресловутой временной дистанции – вторична. То, что выбивалось из этих договорных отношений, называлось чернухой. Этот договор явил постмодерн... Преодоление этого началось только в нулевые, когда пришли молодые, не состоявшие в этом договоре литераторы». И приводит в пример «новых реалистов», героев уже упомянутой нами книги «4 выстрела» (Захара Прилепина, Романа Сенчина, Сергея Шаргунова, Германа Садулаева).

Впрочем, не только их. За последние двадцать лет появилось много текстов о восьмидесятых и девяностых, и все они так или иначе, прямо или опосредованно – о распаде СССР. «Пищеблок» Алексея Иванова, «Бюро проверки» Александра Архангельского, «Душа моя, Павел» Алексея Варламова, «Журавли и карлики» Леонида Юзефовича, «Патриот» Андрея Рубанова, «1993» уже упомянутого Сергея Шаргунова... Авторы разные, их идеи и убеждения – тоже. Но, отобранные и выстроенные Андреем Рудалёвым в определённом порядке, книги этих писателей рассказывают о распаде Союза убедительнее, чем сонмы политиков и социологов. И эту важную роль «Времени распада» – каталогизацию художественных свидетельств катастрофы – трудно переоценить.

В конце добавим: упомянутое Андреем Рудалёвым преодоление «договора умолчания» продолжается. Писатели-миллениалы, может, и смутно помнят 1991 год, но его последствия – «святые девяностые» – хлебнули с лихвой. Например, недавно вышел роман Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов» – о частных драмах на фоне общей неустроенности и тревоги. Есть и другие книги молодых авторов о смутном времени и о себе. Обязательно появятся новые.

И этот факел не погаснет ещё долго.