Автор статьи В. Писанов с политической и научной точки зрения примитивным и подлым образом клевещет на Макса Фасмера (1886– 1962), одного из самых крупных немецких славистов старшего поколения. Статья вызвала сильное возмущение славистов не только в Германии.

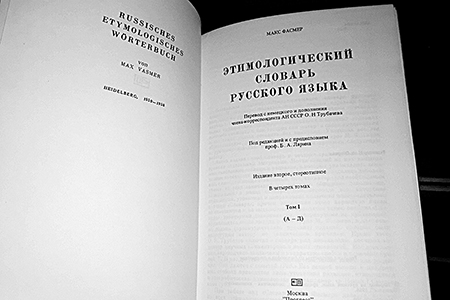

Решающее значение Фасмера как учёного состоит в том, что он в 20-х годах прошлого века отделил славистику от индоевропеистики в Германии, добился того, что она стала самостоятельной дисциплиной в рамках филологии – с собственным институтом, библиотекой, учебным планом, публикациями. Основным фокусом исследовательской работы учёного была история славянских языков. Самым важным произведением Фасмера является его Russisches etymologisches Wörterbuch (1950–1958), переведённый и дополненный советским филологом О.Н. Трубачёвым. Этот Этимологический словарь русского языка до сих пор считается самым основательным этимологическим словарём русского языка с высокой репутацией в научном мире.

Профессор Фасмер считал славистику и средством распространения знаний о культуре славян среди берлинской общественности. С 1928 года он был членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Во время немецкого фашизма органам власти не удалось вовлечь Фасмера в идеологию и действия системы. Исследование отношения немецких университетов к фашизму показывает, что это совсем не то, что разумелось бы само собой. Именно славистика находилась под угрозой идеологизации, так как она считалась релевантной для так называемой Ostforschung (программы восточных исследований). Известно, что и фонд Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Немецкое исследовательское сообщество) финансировал «Ostforschung», работающий в интересах нацистской подготовки к войне, теории рас, расширения жизненного пространства. Берлинский институт славистики в то время пособия от DFG не получал, он также не принимал участия в активной с 1940 года кампании «Военные акции гуманитарных наук».

Фасмер, в сущности, не был политическим человеком. Его воля к сопротивлению основывалась на общих моральных и демократических принципах, которые отражались в том, что он не допускал политизацию института. Его сотрудники не были членами нацистской партии НСДАП. Здесь не писали идеологически окрашенных статей. Для учёного было само собой разумеющимся не участвовать в акции немецких профессоров в поддержку Гитлера в 1933 году.

Следует подчеркнуть тот факт, что Фасмер участвовал в освобождении польских учёных, которые были арестованы коварным образом командой СД после оккупации Кракова вермахтом в 1939 году. При этом оказалось полезным, что у него – несмотря на надзор со стороны органов власти – всё время были определённые связи с научным сообществом за границей.

После 1945 года моральная и политическая безупречность Фасмера во времена фашизма была полностью признана. Советская военная администрация в Берлине оставила его в должности профессора, а в 1947 году учёный получил приглашение Университета в Стокгольме на кафедру славистики – его репутация в научном мире оставалась безукоризненной. Фасмер был единственным немецким славистом высокой должности, который после войны признал причастность немецкой науки к распространению фашистской идеологии и преступлениям против цивилизации. Известно его выступление с докладом «Die Haltung der Berliner Universität», сделанным перед коллегией университета в Осло в 1947 году, куда его пригласил директор Институтa культуроведения этого университета профессор Didrik Arup Seip. Ему помогал Фасмер во время немецкой оккупации Норвегии (1940–1945).

Немецкая славистика обязана настойчиво защищать покойного от клеветы, распространяемой Писановым. Автор по невежественности (или намеренно?) смешивает этимологический словарь со словарём заимствованных слов. Он полемически утверждает, что Фасмер занимает позицию, согласно которой вся русская лексика состоит из заимствований, из чего следует, что русский народ в течение истории не был в состоянии развивать собственную лексику. Этот абсурд автора не стоит комментировать.

Апогей клеветы вытекает из обвинения, что Фасмер работал под прямым покровительством фашистского режима: «У многих биографов нет сомнений, что он трудился под прямым патронатом Геббельса. Однако более вероятно благорасположение «отца концлагерей» и мистического общества Аненербе (…) Гиммлера» (биографов автор не представляет). Это особо возмутительная клевета на учёного, относившегося к данному режиму с презрением. Язвительные измышления продолжаются тем, что Писанов, без всякого доказательства, постулирует духовную близость Фасмера к Шмидт- Рору, заведовавшему отделом языковой социологии в преступной организации СС Аненербе: «… можно смело допускать, что это был круг друзей белокурого Макса Фасмера».

Сумасбродный упрёк в адрес определённого круга российского языкознания в самоуничижительном продолжении иностранного враждебного дела – фантастический. Ведь российское языкознание – одно из самых сильных в мире, ни от чего не зависящее, тем более от политических идей бывшего фашизма. Инсинуация Писанова фатально напоминает сталинское обвинение советских наук того времени в «низкопоклонстве перед западом».

Проблема заключается не в том, что кто-то написал такой до смешного безосновательный и лживый текст, а в том, что газета предоставила автору возможность опубликовать свою клевету и распространить её по всей России и за рубежом.

Хорошо, что теперь немецкой славистике предоставляется возможность возразить и защитить светлое имя учёного.

Весьма утешительно, что больше 250 коллег в России и в других странах заявили протест против этой публикации. Лучше невозможно показать, что немецкое и русское языкознание – совместные наследники дела Макса Фасмера.

Хельмут Яхнов,

профессор славистики, Германия

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Хельмут Яхнов родился в 1939 году в Киенитце.

Изучал славистику (наряду с другими предметами) в Берлине и Сараеве. На первом курсе в Берлине учился и у профессора Фасмера.

Научный сотрудник отделения славистики университета в Констанце (Германия), с 1976 года – профессор славистики в Рурском университете Бохума (Германия). Больше 150 публикаций по разным предметам славистики. В настоящее время – на пенсии.