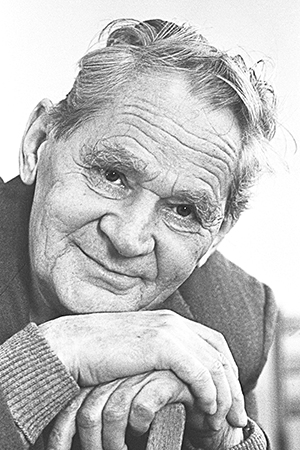

В январе 2018 года исполнилось девяносто пять лет со дня рождения большого русского поэта Бориса Алексеевича Чичибабина. А 15 декабря нынешнего 2019 года - дата двадцатипятилетия со дня его смерти. Уже четверть века нет рядом со мной моего бесценного старшего друга и собеседника.

Годы летят, всё ускоряясь. Но для поэтов земной и высшей правды, для хранителей и созидателей духа и гармонии, для творцов масштаба Бориса Чичибабина, течение времени лишь всё многомерней и выразительней высвечивает значимость их творческого и человеческого наследия.

Вспоминаю далёкие уже дни – середину шестидесятых годов прошлого века. Редкая по тем нещедрым временам вещь – полированный сундучище магнитофона «Днепр» излучает мавзолейный холод и величие. Вращаются с натугой громоздкие бобины из мутно-жёлтой пластмассы. Голос, низкий, хрипловатый, неповторимо мужественный, поёт, вплетая в почти речитативную мелодию слова:

Меняю хлеб на горькую затяжку.

Родимый дым приснился и запах.

И жить легко, и пропадать не тяжко

С курящейся цигаркою в зубах...

Так впервые узнаю своего земляка, поэта Чичибабина. Это его стихи, его слова, созвучные морозному кандальному звону, это его трудный друг по фамилии Пугачёв, актёр и музыкант, «бездомный художник, бражник и плужник по имени Лёха», не поёт – творит исповедь своим глубинным голосищем.

Полвека со времён тех песен миновало. Но и без малой тени лукавства скажу – и сегодня те ранние чичибабинские ямбы слышу. И ныне они крутой стужей до нутра пробирают, саднят душу шершавой правдой про лагерное чахоточное окаянство, про «горсть табаку, газетную полоску», а больше про то, как «заскучает воля обо мне...».

Уже в этой давней строчке прозвучало ключевое слово поэта, засветилось первейшей духовной ценности понятие, окликнутое почти юношеским голосом 70 лет тому назад (стихи 1946-го года).

Это понятие – «воля-свобода» нечасто называется впрямую в стихах Чичибабина, но неизменно определяет зерно, сердцевину его поэзии, характера, судьбы. Конечно, путь каждого большого поэта есть постоянное осознание и утверждение своей личностной творческой суверенности. Но поэзия Бориса Чичибабина, думаю, является одним из наиболее проникновенных, выстраданных доказательств этой максимы.

После мрачных десятилетий запрета на печатное слово Чичибабина его стихи, начиная с 1987 года, стали щедро появляться на страницах центральных журналов. А с выходом в свет книги стихов «Колокол» стало возможным ощутить истинный масштаб мировоззренческого поиска поэта, порадоваться утверждению в отечественной поэзии своеобразного голоса, наделённого и даром, и судьбой.

«Истина есть духовное завоевание. Истина познаётся в свободе и через свободу», – сказано едва ли не самым страстным из философов, Николаем Бердяевым. Именно этой интонацией мятежного духовного поиска, генетической жаждой распахнутого пространства исполнено протяжное, степное и ветровое, звучание стихов Чичибабина.

Таков и характер поэта с «кротостью и мощью», во все времена утверждавшего врождённое право на человеческую самоценность, на несогбенное достоинство. Притворяться и приспосабливаться Чичибабин никогда не хотел, не мог, не умел. Оттого все шрамы и ссадины, все известные этапы его биографии эпохи «уверенного поступательного развития»: личная сталинская пятилетка в лагерях с 1946-го по 1951-й год, стужа вятского лесоповала и – по возвращении в Харьков – волчий билет, мета зловещего времени для того, кто «не волк по крови своей»... Редакционная аннотация одной из ранних книжек Чичибабина плутовской скороговоркой бормочет: «Работал на лесоповале в Кировской области». Лагерное клеймо, крест на прежней учёбе в университете, муторная лямка бухгалтера трамвайно-троллейбусной конторы в трущобном углу Харькова – близ рынка, именуемого не иначе, как Благбаз... Эпоха обрубленных, кургузых, брякающих затворами слов Вятлаг, Благбаз...

Как страшно в субботу ходить на работу,

в прилежные игры согбенно играться

и знать, на собраньях смиряя зевоту,

что в тягость душа нам и радостно рабство.

Краткий просвет, мелькнувшая пора оттепели, когда вышли первые сборники, не принёсшие, впрочем, радости автору, ибо важнейшие для него стихи в книги войти не могли. Новый поворот социального климата к долгой стуже. Отлучение бдительным официозом от писательского Союза, от изданий, от читателя. Точнее было бы говорить о самоотлучении от печатной лжи, от общепринятого холопства...

Дни нещадного внутреннего кризиса диктовали почти отчаянные строки: «Мне книгу зла листать невмоготу, / а книга блага вся перелисталась. / О матерь Смерть, сними с меня усталость, / покрой рядном худую наготу». Но в двадцатилетнем мороке безвременья Борис Чичибабин не просто выжил – утвердил и прояснил свой дух.

Все мрачно так, хоть в землю лечь нам,

над бездной путь.

Но ты не временным, а вечным

живи и будь... –

говорит поэт, и в последних строках звучит та ведущая мысль, которая и позволила ему остаться самим собой вопреки всем ударам судьбы. «Любимая, ты спасла мои корни» – вот ещё то огромное и неоценимое чувство, – чувство единения с любимым человеком, женой, соратницей, первым читателем, – которое давало силы для слова, для молитвы, для веры.

И был ещё в те давние шестидесятые годы чердак поэта. Тесная, почти не приспособленная для жизни комната под самой крышей ветхой царь-гороховой трёхэтажки. Окно, выходящее прямо на кровлю соседней, пониже, развалюхи. Вкопанный в землю двора умывальник под ржавой трубой, изогнувшей железно-лебединую шею. Жилище в самом центре старой запущенной части города, на углу двух улиц, чудом сохранивших полнозвучные подлинные имена: Рымарская и Бурсацкий спуск.

Три с половиной века назад как раз здесь, на холме, была срублена тесовая харьковская фортеция. Эта улица бурсы «или, верней, эта яма» – замощенный ныне шрам старого крепостного рва. На Рымарской же в былые времена мастерили рымари-лымари, люди шорного ремесла, окликающие и коннолюбивой работой, и фонетикой имени, словно старшего брата, рыцаря-лыцаря. Ауканье, перекличка украинских, южнорусских, иноземных слов среди шатких камней, покосившихся латаных строений... Запах пыли, скудных дворишек, но и дух былого, сиплое дыхание времени, искры и клочки прохудившейся ткани: то стенной барельеф с кентавром без копыта, то радужный осколок майоликовой плитки... А то и просто неожиданно зоркий зелёный глаз старухи в полутьме земляного двора с единственным деревом. Взор, стреляющий каким-то квантом живучей памяти...

Борис Алексеевич не очень охотно рассказывал о «комнате опального поэта», о гнездовье недоброй поры, хоть и не раз подходили мы вместе к запущенному земляному двору и вглядывались – каждый со своим раздумьем – в закопчённые молчаливые стены. И всё же старые камни, устоявшие в хаосе разрушений «до основанья, а затем...», куски глины, обожжённые историей, – это камни из кладки его двужильных будней. Будней, отстоявших духовное Бытие поэта, «тесный путь» праведника.

В своем вершинном труде «Оправдание добра» Владимир Соловьев вопреки известной рациональной формуле Декарта убеждённо произносит: «Стыжусь, следовательно, существую». Предельно трудная, но неиссякающая отечественная традиция. Традиция бессонной взыскующей совести. Эта интонация страстного принятия вины – неизбывной, неделимой, личностно-мировой – насквозь электризует стихи Бориса Чичибабина:

Я почуял беду и проснулся от горя и смуты,

и заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу, –

я не знаю, как быть, и, как годы, проходят минуты.

Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу?

Хоть бы чуда занять у певучих и влюбчивых клавиш;

но не помнит уроков дурная моя голова.

А слова, – мы ж не дети, словами беды не убавишь.

Больше тысячи лет как не Бог нам диктует слова.

Наверное, человек и поэт, способный выдержать внутри себя подобное болевое напряжение, имеет право и на выкрик отчаяния, и на тёмно-грозовые аввакумовские инвективы:

И Бога пережил – без веры и без таин,

без кроны и корней – предавший дар и род,

по имени – Иван, по кличке Ванька-Каин,

великий – и святой – и праведный народ.

Я рад бы всё принять и жить в ладу со всеми,

да с ложью круговой душе не по пути.

О, кто там у руля, остановите время,

остановите мир и дайте мне сойти.

Сказано с гневом и горечью, со взрывной открытостью, ибо сказано по праву кровного родства – ближнему своему, брату, себе самому... Тяжкая, обличительная нота, звучащая в немалой части стихов Бориса Чичибабина, никогда не отстранена от контекста личной ответственности, от собственной вины за общечеловеческий грех: «Какое счастье к отчему крыльцу / нести в себе вину, а не обиду».

Высокое напряжение духовности поэзии Чичибабина, однако, не уводит речь в заоблачный соблазн. Стихи всякий раз мудро оставляют «земле – земное». Подобно тому, как колесо в движении всегда уходит половиной обода ввысь, опираясь на дорогу лишь единственной точкой, даже самые «взлётные» из стихов Чичибабина не теряют земной точки опоры.

Двуединая, небесно-земная принадлежность – принципиальное качество, контрапункт чичибабинского мировосприятия. В его стихах – доля народной песни и былины, тягучий напев старой казацкой думы. Почвенность, первородство лексического ряда и звукописи стиха – от «блаженной прохлады» трав, «от источника Сковороды». Протяжная заговорная нота любимых многостопных строф поэта – от той наследной песни, что поется вечер за вечером, век за веком...

Между тем, наряду с чистыми фольклорными тонами, «Колокол» доносит и голос книжника, истового, преданного и вдохновенного читателя мировой поэзии. Проникновенные, глубоко личные обращения Бориса Чичибабина к святыне поэтической классики, к её учительству и братству – одна из главных нравственных опор поэта. Он, кто в одиночестве безвременья вымолвил с безнадежностью: «Я плачу о душе, и стыдно мне и голо», вглядываясь в дорогие лики, произносит о своей душе уже с надеждой:

О ей бы так, на огненном морозе,

пронзить собой все зоны и слои...

Сестра моя Марина, брат мой Осип,

спасибо вам, сожжённые мои!

В поэзии Бориса Чичибабина всегда есть острый, внимательный взгляд на природу вещей. Как сдержана и точна, к примеру, графика строк о Чуфут-Кале!

Покой и тайна в каменных молельнях

в дворах пустых.

Звенит кукушка, пахнет можжевельник,

быть хочет стих.

Стилистика поэта почти аскетически избегает нарочитых эффектов. И прослеживается эта сдержанность вплоть до орфографии – до малых букв, начинающих строки.

Да, Борис Чичибабин в полной мере чувствовал тонкости поэтического слова, владел едва ли не всеми тайнами стихотворческого ремесла. Он был бесконечно предан литературе и поэзии и с радостью и преданностью посвятил им всю свою жизнь. Но он, несомненно, был и из той счастливой плеяды поэтов, о которых говорят, что «их поцеловал Бог».

Одним из самых выразительных свидетельств этой неповторимости голоса Чичибабина, силы его врождённого поэтического дара, является, без сомнения, раннее, написанное в тюрьме, стихотворение «Красные помидоры»:

Кончусь? Останусь жив ли?

Чем зарастет провал?

В Игоревом Путивле

выгорела трава.

Школьные коридоры

тихие, не звенят.

Красные помидоры

кушайте без меня.

Как я дожил до прозы

с горькою головой?

Вечером на допросы

водит меня конвой.

Лестницы. Коридоры.

Хитрые письмена.

Красные помидоры

кушайте без меня.

Эти юношеские чичибабинские стихи написаны вскоре после ареста поэта в 1946 году то ли в Лефортовских, то ли в Лубянских казематах. Они, звучащие уже более семи десятков лет, и сегодня порождают впечатление о редкой цельности сказанного, об одномоментности и спонтанности рождения стиха, о некой его счастливой дарованности свыше.

Многое ощущается в этих немногих словах. Внутреннее, – и трагическое и неодолимое, – единение света и тьмы. Перетекающие из пространства в пространство, из сущности в сущность глубинные и символические гулы.

Эхо наполненных ностальгией и мечтательностью безлюдных школьных коридоров. Их, каникульные, тёмные и прохладные, помню по тишине и своей собственной альма-матер, и той самой 1-й Чугуевской школы, где учился автор «Красных помидоров», где был он уже по сути и тогда, в юности, поэтом, но окликался пока что школьной братией Борисом-рифмачом. Здесь, на первом этаже школы расположен небольшой мемориальный музей Бориса Чичибабина, где не раз приходилось бывать и мне, выступая со стихами и воспоминаниями о поэте.

А тревожно гулкие тюремные коридоры, смертельно опасные лестничные марши темницы, узилища, буцегарни (есть такое выразительное слово в украинском языке) если и не вспомнит из собственного опыта каждый из родившихся чуть позже Чичибабина, то наверняка услышит их зловещий отзвук из уст отца, деда, старшего брата в едва ли не каждой семье на одной шестой части земной суши, покрытой и доныне густой и студёной тенью.

Мне, к примеру, никогда не забыть воспоминаний моего деда Петра Ивановича Шелкового, многолетнего директора луганского воензавода, о зверски жестоких ночных допросах в стенах той же Лубянки в 1940-ом году, когда следователь вослед каждому зубодробительному удару вопил, брызжа смрадной слюной: «Подписывай, ***, что нарком Ванников давал вредительские указания!».

Вся эта атмосфера сатанинского пира человеконенавистнической деспотии удивительным образом сумела вместиться в шестнадцать сверхлаконичных строчек 23-летнего поэта, попавшего в числе многих и многих своих соотечественников в лапы людоедской государственной машины.

И ещё очень важное обстоятельство – в этом сверхкратком стихотворении нет ни одного неточного, случайного, не стоящего на своём месте слова.

Кончусь? Останусь жив ли?

Чем зарастёт провал?..

Нет, не кончился лубянский узник и вятский лагерник и сегодня, спустя годы после своей физической смерти, и останется жив ещё долгие десятилетия, ибо в данном случае и выживание, и продолжение духовной жизни поэта есть прямое свидетельство жизнестойкости и мужества всего народа, плотью от плоти, духом от духа которого и родился, и прожил свою жизнь Борис Чичибабин.

А «чем зарастёт провал?» – важная часть ответа на этот вопрос заключена, в частности, и в двух строках, посвящённых мной памяти другого узника ГУЛАГА, поэта Василя Борового, оттрубившего десять лет в норильских лагерях на берегу Ледовитого океана, вослед отменённому смертному приговору, выжившего и оставшегося поэтом до патриаршего, почти столетнего земного срока.

Стихи меня спасали в лагерях,

в пропащих чёрных шахтах Кайеркана...

Подобное же обращение к поэзии, к осознанию своей духовной свободы в самых бесчеловечных условиях имперских лагерей, помогли остаться самим собой, человеком высокого и сильного духа и Борису Чичибабину. Помогли спастись тогда, в сороковых-пятидесятых годах, и продолжить своё духовное бытие и доныне, и на десятилетия вперёд.

Почти всю жизнь, за исключением времён армейской и зэковской отлучек, Борис Алексеевич жил на Украине – в маленьких городах Кременчуге и Чугуеве, в большом, «четвёртом городе» необъятного царства-государства – в Харькове. Его талант счастливо вобрал в себя и богатейшую традицию русской философской и социальной поэзии, и природный песенный дар, мягкий лиризм уроженца Украины. Он, нашедший на украинской земле свою судьбу, всегда почитал родину с истинно сыновним чувством. «Я воспитывался на украинских колыбельных песнях, практически всю жизнь прожил среди своих братьев. Я никогда не уеду в Москву, я не сторонник империи. Верю в иное: в союз братьев по крови и любви», – говорил Б. Чичибабин в одном из последних интервью. А ещё раньше, в те самые годы остракизма и гонения, написаны поэтом, идущие из самой глуби души, удивительно светлые и искренние, воистину песенные строки:

С Украиной в крови я живу на земле Украины

И, хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу,

На лугах доброты, что её тополями хранимы,

Место есть моему шалашу.

Творчество Бориса Чичибабина – подлинное явление духа, и ему, как свидетельствуют уже более чем два десятка лет посмертного звучания его поэзии, суждена большая и долгая жизнь. Это особые слова, это поэзия, отмеченная редкою личностной силой. И в то же время – это исповедь сына своего трудного, изломанного времени, исповедь человека мятежного, борющегося, но всегда каждой клеткой своего естества обращенного к бесценной гармонии жизни.

Он не был благостным и сладким, не был легким в повседневном общении. Но когда он говорил в стихах «а кто помолится со мной, – те брат мне и сестра», эти строки не оставались только метафорой или только гербовым девизом, но отражали его суть, главную тональность его характера.

Он безоглядно по-детски тянулся к лучшему, идеальному в людях – найденному ли в давних хрониках, в чужих ли хороших книгах, или же названному по имени в собственных своих стихах. И он так же щедро, с открытой радостью устремлялся навстречу тому реальному, земному человеку, в котором, как ему казалось, он это лучшее, вневременное, рассмотрел или угадал.

Он никогда не был послушным и покорным, готовым за чечевичную похлебку изменить главному для своей души, своего духа. Не жил крохами внешнего блага, хотя и был страстным и азартным жизнелюбом. Всегда стремился говорить в своих стихах о неразгаданном, непреходящем, главном в человеческом естестве и нередко называл свою поэзию обращением к Богу.

Если бы нужно было назвать его одним единственным словом, я бы выбрал даже не явное определение Поэт, но более точное и сильное – Духоборец. Не только потому, что его обращение к стихам, его попытки материализации духовности совершались между двумя истовыми молитвами – утренней и вечерней, но более потому, что очень многие его поступки вне литературы – и житейские, и общественные – носили на себе печать его упрямого, своенравного, первородного Духоборства. В средние века он непременно стал бы основателем какой-то возвышенной и нетерпимой ереси.

Я любил Бориса Алексеевича. Любил в нём большущего, самобытного поэта, которым щедрая стихия русской речи одарила всех нас ещё раз в этом многотрудном веке – напоминанием о надежде, молитве, покаянии, о возможности чуда.

Иначе – наверное, и легче, и труднее одновременно – любил в нём живого, сотканного из противоречий земного человека, то щетинистого, то детски распахнутого, устремленного навстречу с чуть царапающимся поцелуем вослед словам: «Люблю тех, кто меня любит!».

Ещё своей предпоследней зимой 1993-1994-го года при встречах он не раз повторял: «Дожить бы до весны...». До ближайшей весны он дожил, до следующей уже нет...

Неподдельная печаль, звучавшая в этих словах, не оставляла меня в покое. Стихи, написанные тогда, я успел прочесть Борису Алексеевичу в один из памятных летних вечеров его последнего 1994 года в одном гостеприимном доме на Чернышевской улице. Помню, что спросил его тогда перед чтением: «Не обидитесь на то, что в стихах назвал Вас «старче»?» – «Да нет, ничего. Хорошее слово...».

Доживём до весны, мой певучий возлюбленный старче!

Долетим до травы вопреки шелудивой зиме,

Вопреки срамоте этой жизни, изрядно собачьей,

Доживём. И, даст Бог, обнаружимся в ясном уме.

Я вгляделся в упор в свой пропитый, прокуренный город, –

И в цигарке его вспыхнул дымного смысла намёк:

Он и духу – плевок, он и брюху холопьему – голод.

Счёт грехам он забыл, и ничто не идёт ему впрок...

Я вгляделся в лицо моей жертволюбивой Отчизны,

О, как стыдно сегодня смотреть нам друг другу в глаза!

А на шраме холма, на разломе кладбищенской тризны

Некий отсвет дрожал, без которого выжить нельзя...

Подорожник – прохлада дождя на горячечной ране –

Да по небу прочерченный птицей рифмованный след.

Нас не предал лишь свет безымянный – на сломе, на грани.

А опоры иной не найти нам еще триста лет.

Дотужим до весны – там щедрее, там больше дыханья

В голубом и в зелёном, чем здесь в тараканьей тоске.

Домолчим, чтоб услышать, как арию чистописанья

Прогорланит скворец о хмельном первозданном листке!

В разные годы, и при его жизни и вослед его уходу, мной написано немало стихотворений, посвящённых всегда живой для меня памяти о моём старшем друге, собеседнике, единомышленнике.

Обращаюсь к нему и сегодня, не то что за советом, но более - за тем немеркнущим светом достоинства, человечности, добра и совести, которым всегда лучились его глаза. И «вспоминаю тебя, вспоминаю...» – как раз та строка, которая, не будучи ещё строкой стихотворения, а лишь ощущением, приходящим ко мне, – то наяву, то во снах, – звучала и звучит во мне постоянно уже более двух десятилетий на какой-то особенно дорогой и согревающей душу ноте:

Вспоминаю тебя, вспоминаю

первородный пшеничный твой лоб.

До отказа гранчак наливаю

на скрещенье кладбищенских троп.

Два Завета, Матвея и Марка,

разделяет сорочье перо.

Синим пламенем брызгает чарка,

продирая теплынью нутро.

Катит солнце, как прежде, с востока

по дуге великанского дня.

Без упрёка, без звука, без срока

ты, всё тот же, глядишь на меня.

В две щеки, обжигая щетиной,

целовал, словно рифму даря.

Почивал на челе паладина

спело-яблочный свет сентября.

Ты и есть – тот полынный, небесный

рокот, лепет, родной и ничей,

человече, помеченный бездной –

чёрной дыркой меж синих очей.

Князь ромашки, репья и бурьяна,

привечая у стремени гридь,

целованьем, ни поздно, ни рано,

нагадал мне – на взлёт говорить!

Ты и есть – там, у зимнего края,

рать холщовая, пешая знать.

Плеском листьев тебя поминаю:

Божье лето – для птиц благодать...

Оба этих моих стихотворения, обращённых к Борису Чичибабину, к большому поэту и моему бесценному другу, положены на музыку известным харьковским актером и музыкантом Анатолием Коньковым. Они нередко звучат ныне перед аудиториями многих понимающих и благодарных слушателей, молодых и не очень – вспоминающих былые времена.

И, конечно, сегодня эти стихи-песни многое говорят мне самому о жизни и поэзии, о дружбе и человечности, о мужестве, надежде и вере – так же, как рассказывали мне о коллизиях более ранних лет в середине шестидесятых годов чичибабинские «Махорка» и «Красные помидоры», озвученные под гитару незабываемым голосом его друга Лёшки Пугачёва.

Ибо за всеми этими стихотворными и песенными окликаниями памяти возвышается, воистину от земли до неба, и дышит полнозвучием своей светоносной атмосферы жизнь и судьба неповторимого, полного духовной силы человека и поэта, Бориса Чичибабина.

Вспоминаю тебя, вспоминаю...

Сергей Шелковый,

Харьков